(関連目次)→医療事故安全調査委員会 各学会の反応

厚労省による医業取消し処分 パブコメ中間発表!

ぽち→

(投稿:by 僻地の産科医)

小松先生の論文ですo(^-^)o ..。*♡

JMM [Japan Mail Media] No.499 Extra-Edition

2008年10月3日発行

医療事故調 対立の概要と展望

Medical Accidents Investigation Commission:

The Outline of Conflict and the Prospect

小松秀樹:虎の門病院 泌尿器科

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 『絶望の中の希望~現場からの医療改革レポート』 特別配信号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回の記事は

1)大野病院事件の判決の前にかかれたものです。

2)初出は、小松秀樹:医療事故調?対立の概要と展望.

医学のあゆみ,226(9):630-635,2008.です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

医療事故調 対立の概要と展望

●サマリー

1999年の『人は誰でも間違える』の出版は医療安全における世界的なパラダイムシフトをもたらした。新思考は学習改善型とでも言うべきもので、「人間は間違いを犯しやすい性質を持っており、その性質を変えることはできない。医療事故は個人ではなくシステムの問題と捉える。間違いが起こることを前提に、間違いを起こせない、あるいは、間違いがあってもどこかで修正できるようにシステムを構築する。そのためには、広く事故情報を収集して過去の失敗に学ぶ必要がある」と考える。このため、医療の安全対策と責任追及は切り離すべきだと考えられるようになった。医療事故調(医療安全調査委員会)についての厚生労働省案は、医療、運輸、工学の安全の専門家が正しいとする考え方と食い違っている。患者と医療提供者の軋轢を高めて医療提供体制を破壊する可能性があり、現場の医療提供者による強い反対を受けている。

●はじめに

医療事故調(医療安全調査委員会)についての厚労省案(第二次試案-第三次試案)をめぐって議論が続いている。医療問題解決のための施策は、現実と乖離した規範の実現を目的とすべきではない。人間の特性と現実を踏まえて、実行可能性と結果の有用性を基準に制度設計を行わなければならない。

「正義」は立場によって大きく異なる。「正義」は怒りと攻撃性を秘めている。このため「正義」を実現しようとする努力が、しばしば、社会にとって有害な結果をもたらす。医療事故調をめぐって、医療提供者は規範よりも現実の患者の利益を重視し、厚労省は規範を重視して患者の不利益を無視する構図になっている。

●規範はときに有害になる

1.例1 新建築基準法

07年6月施行された新建築基準法は、耐震偽装という悪の撲滅を正義とした。厳格な規則の体系で現場を縛った。その結果、住宅着工は激減し、多くの優良な会社が倒産した。07年度の日本のGDPを1%近く低下させたとする推測もある。そればかりか、コスト上昇のため、風力発電まで壊滅させてしまった。

2.例2 医療機器開発

世界の医療機器マーケットが拡大している中で、日本のシェアは低下し続けている。日本では、治験段階から完全な本生産設備の整備を求められる。医療機器開発に対する厚労省の立場を、ある課長補佐が「私どもは、国民の安全のための審査をするところでして産業振興・育成は経産省の仕事と思っています」と表現した。自分たちの責任を問われないようにするために、医療機器を開発させないと言っているように聞こえる。化学技術戦略推進機構の「医療機器開発の促進/活性化に関する調査報告書」では、企業の医療機器開発への参入意欲が低いこと、その背景として「行政の許可承認を事業の阻害要因と強く感じている」ことが明らかにされている。

●医療事故調の目的をめぐる議論

2007年4月、医療関連死究明の在り方の検討会が始まった当初、医療事故調の目的が、過去の責任追及なのか、それとも、未来の医療の安全向上なのかという質問が樋口範雄委員から提起された。しかし、検討会では本格的な議論はなされなかった。目的があいまいにされたまま、噛み合わない議論が続けられた。

検討会の前田雅英座長(刑法学者)から提案があり、07年8月14日の讀賣新聞紙上で医療事故調の目的について議論をした。前田氏の主張に付けられた見出しは「法的責任追及に活用」であり、私の主張の見出しは「紛争解決で医療を守る」だった。日本の省庁の審議会の委員、特に座長は、意見集約の責任を担うという意識が強く、事務方の意向に沿って発言する。「法的責任追及に活用」という主張は、厚労省の事務方の考え方を反映していると見るのが普通だろう。

●パラダイムシフト

1.旧思考と新思考

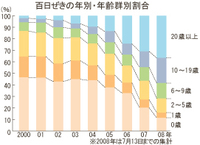

本質的に医療行為は危険なものである。有害事象が入院患者の10%前後に発生する。有害事象には、不可抗力による合併症、偶発症に加えて、知識・技量の差、過誤によるものが含まれる。有害事象をどのように扱うのか。1999年の『人は誰でも間違える』(アメリカ医療の質委員会/医学研究所)の出版は世界的なパラダイムシフトをもたらした。

1)旧思考(責任追及型)

「過失により人に傷害を与えたり死に至らせたりすることは、個人の罪であり、個人への応報はそれ自体が価値である。また、処罰により事故が防止され、社会の安全が向上する」

2)新思考(学習改善型)

「人間は間違いを犯しやすい性質を持っており、その性質を変えることはできない。間違いが起こることを前提に、間違いを起こせない、あるいは、間違いがあってもどこかで修正できるようにシステムを構築する。そのためには、広く事故情報を収集して過去の失敗に学ぶ必要がある」

旧思考は、法律、行政、メディアに親和性が強い。例えば、刑法学は、応報そのものに価値を見出す。犯罪の抑制効果も刑罰を正当化する論拠になっているが、刑罰とその決定までの過程に思考がとどまり、刑罰が社会全体にどのような影響を与えるのかについて、関心を持っていない。

これに対し、新思考は、現実を受け入れて適応しようとするものである。医療、航空運輸、原子力発電などの現場に広く浸透している。そもそも、新思考は工学分野に起源がある。日本学術会議の工学系を中心とする専門家は05年、「事故調査体制の在り方に関する提言」で同様の主張をしている。

2.WHOの考え方

WHOは医療安全向上のためには、旧思考より、新思考が有効と考えている。医療全般を旧思考で取り締まると弊害がでる。05年のWHOの事故報告制度のガイドラインでは、報告と処分が連動されないこと、患者、報告者、病院の個別情報が明らかにされないこと、医療が置かれた環境や、背後にあるシステムの問題を熟知した専門家が分析を担当すること、個人の能力よりも、システム、プロセス、最終結果をどのように変えられるかに焦点を当てること、用語の標準化、医療安全を阻害する要因の分類の統一などが求められている。

WHOの考え方は世界に認められている。アメリカ連邦法の「患者安全および質改善に係る法律」(2005年)はWHOの考え方に則っている。

日本で04年に開始された医療事故情報収集等事業も、WHOの考え方に沿ったものである。事故情報は、医療機能評価機構におかれている医療事故防止事業部に集められ、匿名化された上で分析されている。情報が不十分な場合には追加調査が行われることもある。報告書が3ヶ月に一度出されている。医療安全情報も1ヶ月に一度のペースで医療機関に周知されている。

●対立の起源

医療事故調について厚労省が最初に明確な方針を打ち出したのは、07年10月17日の第二次試案である。第二次試案の「1 はじめに」は理念部分で、旧思考の立場に立つ。「予期しない死亡が発生した場合に、遺族の願いは、反省・謝罪、責任の追及、再発防止」であり、「これらの全ての基礎になるものが、原因究明」であるとしている。原因究明の目的は、反省・謝罪を求めること、責任追及、再発防止にある。文言上は、前田座長の主張どおり「法的責任追及」が主目的となっていると読み取れる。この考え方が第三次試案にも引き継がれている。

医療システムは、世界同時に発展し、国内法とは関係ないところで、正しさが決められ、それが日々更新されている。共通言語は英語と統計学である。世界の医師は、医療システムが形成している合理性を尊重し、その発展に寄与する。日本の医師も例外ではない。厚労省案の理念が世界における医療安全の考え方と食い違ったために、深刻な対立が生じた。

●厚労省第三次試案の問題点

第三次試案は医療安全の確保を目的にすると明記している。同時に責任追及も行おうとしているために無理が生じている。ここでは二つの問題点についてだけ言及する。

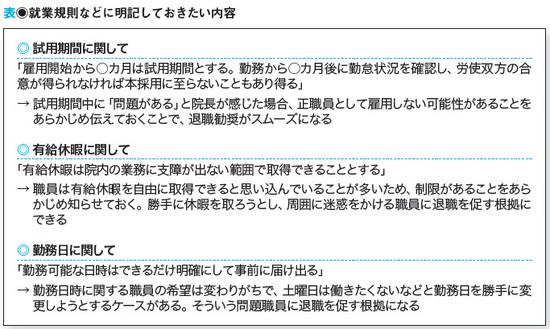

1.患者と医療提供者の軋轢を高める

厚労省案に対して現場の医師からの反発が大きいのが、個人の処罰に報告書が使われることである。03年ごろを境に、大病院には院内事故調査委員会が置かれるようになった。多くの病院で、医療事故をシステムの問題として捉え、ヒューマンエラーを処罰の対象としていない。医療事故について病院は患者側に極めて正直に話すようになった。厚労省案はこのような院内事故調査委員会における調査・評価を重視している。当然、院内の調査結果が医療事故調の調査報告書に盛り込まれる。となれば、院内事故調査委員会での議論が、個人の処罰に直結する。証言は極めて慎重なものにならざるをえない。日本国憲法38条には「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と書かれている。第三次試案では、「医療従事者等の関係者が地方委員会からの質問に答えることは強制されない」との文言があり、処罰を前提の調査であることを厚労省が強く意識していることがうかがえる。しかし、事故について最も多くを知るのは当事者である。処罰を前提とした調査では、必然的に事実が表に出にくくなる。現在、一般的に行われるようになってきた患者への率直な説明に支障をきたす。

当事者が自分を守るための努力をすることを禁じて、処罰を前提にした調査を行えば、行き過ぎが生じる。逆に、当事者が自分を守るために努力をすると、せめぎあいが生じる。処罰を前提とした調査は、裁判制度と同様に対立を深めることになる。

厚労省は報告例が年間2000ないし3000例あると予想している。運用次第で、年間1万を越える例が調査される可能性もある。関係する医療提供者はその数倍から十数倍になる。多数の医療提供者が常に、処分を前提とした調査の対象、すなわち被疑者として扱われることになる。特殊な少数例を対象とするのならよいかもしれないが、普通の医療行為を制御する方法としては、穏当ではない。紛争になりやすい救急重症患者の診療など、重要度の高い医療の引き受け手がいなくなることは想像するに難くない。

2.民事訴訟が増える

患者側弁護士が訴訟を行う上で最も苦労するのは、専門家の鑑定を得ることである。医療事故調が設立されると、彼らは、当然、地方、中央の委員会の全てに、患者側弁護士を委員として押し込む努力をする。委員になれば、報告書を「鑑定書」として使用可能なものにするために全精力を傾けるだろう。

医師がカンファレンスで過去の症例について議論するときは、将来の医療の向上のために、あらゆる観点から反省点を出し尽す。これが医療の進歩を支えてきた。そもそも、医師のカンファレンスでは過失責任に対する身構えのようなものはない。反省点と過失の区別は難しい。

第三次試案では、極めて広い範囲の事故の届出が義務付けられている。結果として、弁護士が紛争に関わって勝てる、すなわち、金銭的メリットが得られる事例が、権威が付与された報告書付きで大量に提供されることになる。

●医師法21条問題

医療事故調問題を複雑にしているのが医師法21条をめぐる問題である。医師法21条は「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と規定している。そもそも、故意犯罪の発見を容易にするための規定だった。1949年、厚生省医務局長通知で「死亡診断書は診療中の患者が死亡した場合に交付されるもの」であり、「死体検案書は、診療中の患者以外の者が死亡した場合に、死後その死体を検案して交付されるもの」として、診療関連死は医師法21条の届出対象ではないと判断していた。

99年の都立広尾病院事件とその報道を受けて、2000年、厚生省は、国立病院部政策医療課が作成したリスクマネージメントマニュアル作成指針に「医療過誤によって死亡又は傷害が発生した場合又はその疑いがある場合には、施設長は、速やかに所轄警察署に届出を行う」と記載し、医師法21条の解釈を変更した。

警察はその性質上、届出があると、犯罪を立証しようと努力する。2000年以後、厚労省の指針にしたがって届出を行なった多くの病院が、犯罪を前提とした警察の乱暴な捜査を受けることになった。しかも、業務上過失致死傷は、医療との相性が良く、簡単に構成要件(予見義務違反、結果回避義務違反)を言い立てることができる。警察への届出の増加により、医療での刑事訴追が増加することになった。現在の医師法21条問題の発端は、報道に過剰反応した行政官の判断ミスに起因している。

第三次試案では、医療関連死における医師法21条の異状死の届出先を、医療安全調査委員会(医療事故調)にするとした。しかし、医師法21条の問題は、本来の趣旨からみても、医療との関連で議論すべきではなく、かねてより大きな欠陥が指摘されている変死体の医学的検索制度、司法解剖制度との関連で議論すべきものである。厚労省は自らの解釈ミスに乗じて、権限と組織の拡大を図っているようにみえる。

●医療提供者への非難と処罰の在り方

1.単純過失は処罰すべきか(事例1)

京大病院で2000年3月人工呼吸器の加温加湿器に消毒用のエタノールが誤注入され、患者が死亡した。当事者の新人看護師は加湿器の水がなくなったら、調乳室にあるポリタンクの滅菌水を使用するよう上司からアドバイスを受けた。ところが調乳室にあったよく似たポリタンクにエタノールが入っていた。複数の看護師が加湿器にエタノールを補充した。タンクをベッドサイドに運んだ新人看護師が、業務上過失致死罪で有罪になった。

明らかな誤りのために女性が死亡し、新人看護師が有罪になった。刑事司法では、死亡結果があって、注意義務違反の構成要件が法廷で認められると、刑罰を発生させることができる。

一方、ヒューマンファクター工学では、人間は、疲労や、環境の影響のために、簡単に誤りを犯すと認識する。そこで、システムを工夫して被害が生じないように努力する。

そもそも、全医療集合から業務上過失致死傷医療集合を切り取るための理念と方法に問題がある。法律家は、法令と過去の業務上過失致死傷裁判の判決文で公表されているものしか研究しない。ところが、非業務上過失致死傷医療集合の中に、多数の過誤が含まれている。実際に、被害の生じなかった過誤が、1病院あたり、毎月50ないし70件、医療機能評価機構に報告されている。被害が生じたかどうかは、状況に依存しており、本人が悪質かどうかとは関連しない。また、罰を科すことで、人間の誤りやすいという本性を変えることはできない。さらに、処罰は証言を得にくくして、事故の原因調査を阻害する。

2.恨みが司法の過失判断に影響を与えることの是非(事例2)

「○○容疑者は04年12月17日、同県内の女性(当時29歳)の帝王切開手術を執刀した際、大量出血のある恐れを認識しながら十分な検査などをせず、胎盤を子宮からはがして大量出血で死亡させた疑い。また、医師法で定められた24時間以内の所轄警察署への届け出をしなかった疑い。胎児は無事だった。」(06年2月18日讀賣新聞)

この事件は、08年6月現在、裁判が進行中である。人間の死は不可避であり、医療には限界がある。医療は、結果を検証し、反省しつつ進歩している。常に反省をする以上、通常の水準の医療でも、結果が悪いとき、注意義務違反を言い立てることは難しいことではない。検察は起訴するかどうかの判断について明確な基準を描けておらず、被害の重大性、被害者側の処罰感情を判断材料にしている。これは、不都合なことが起きたとき「悪いやつを探し出して罰しろ」と主張する「被害者感情」が、制御なしに一人歩きをしている日本の風潮に通じる。検察には知的努力の余地がある。この事件で多くの医師の団体が抗議した理由はここにある。

3.不誠実な医師を処罰できるか(事例3)

血液透析を受けている患者に局所進行腎がんが見つかった。透析施設と同じ系列のA病院で手術を予定された。不安に思った患者は、セカンド・オピニオンを求めたいとしてB病院を紹介受診。患者はB病院での検査治療を求め、入院が予定された。これに対し、透析施設の院長からB病院にクレーム。また、患者にB病院に入院すれば、以後、透析施設で面倒を見ないと通告した。患者は、抗議することもできず、A病院で治療を受けざるをえなかった。

4.事例の検討

多くの医療提供者は事例1の新人看護師、事例2の産科医を処罰することに同意しない。普通に診療していても、同様な理由でいつ犯罪者として処罰されるかわからないと思っている。一方で、大半の医療提供者は事例3の透析施設院長を非難する。この透析施設の院長は自らの経済的理由を患者の利益や意思に優先させた。事例3では被害が生じておらず、司法はこの医師を非難する方法を持たない。B病院の医師が透析施設の院長を非難しても個人間の争いにしかならない。

イギリスの総合医療評議会は、全医師が加入する団体で、自律的に医療の質を高めることを責務としている。医師の再教育や処分を担っており、そのための基準が適正医療規範である。その第一項目に「適正な医師は、患者のケアを最優先事項とする」(野村英樹、篠田知子訳)と記載されている。イギリスでは事例3の透析施設の院長に対し、総合医療評議会に処分を検討することを申し立てることができる。

業務上過失致死傷罪の適用は、医療に限らず、多くの専門領域で問題になっている。日本の刑事司法は、専門システムにおけるヒューマンエラーについて、世界の進歩から取り残されている。今後、システム事故における個人の処罰の在り方について、鉄道、航空運輸、工学など広い分野を巻き込んだ根本的な議論が必要となろう。少なくとも、犯罪とされるものが、当該専門家にも納得できるようなものであり、自分が犯罪を実行することになるのかどうかが、実行前に当事者に分かるようなものでなければ、処罰のやり方によっては専門家をその職に留めることが困難になる。

●厚労省案をめぐる対立

第二次試案の発表後、現場の医師による反対運動が始まった。多種多様な団体、個人がそれぞれ独自に、あるいは連携して情報発信を始めた。

開業医はリスクを伴う医療を引き受けることが少ない。開業医の利害を代弁してきた日本医師会が、自分たちにあまり関係のない第二次試案に賛成したのは(第三次試案についても、日本医師会は賛成している)、診療報酬改定の時期に一致したためではないかと推測される。実際に、注目されていた診療所の再診料(病院より高額)が据え置かれた。

モデル事業を担当していた学会代表は、第二次試案-第三次試案に賛成した。ただし、学会の意見はばらばらである。日本麻酔科学会、日本産婦人科学会、日本消化器外科学会日本救急医学会などは実質的反対あるいは明確な反対を表明している。全面的な賛成は日本外科学会のみである。

病院団体については、当初、日本病院団体協議会が第二次試案に賛成を表明したが、時間経過から考えて、病院経営者の総意とは考えにくい。その後、病院団体内部での議論が深まるにつれ、反対意見が強くなってきている。日本精神科病院協会、全日本病院協会、日本病院団体協議会はそれぞれ、第三次試案に対する意見を発表し、医療安全の確保と責任追及は分離すべきであると主張した。他にも、全国医学部長病院長会議や全国済生会病院長会など、公的で影響力の大きい医師の集団が第三次試案に反対した。

日経メディカルオンラインによるアンケート調査では、08年6月5日現在、医師372名中345名(92.7%)が第三次試案に基づき医療安全調査委員会を創設すべきでないと回答しており、大半の医師が反対していることが示された。

一方で、医事紛争の患者側の団体、患者側弁護士、厚労省医政局の医系技官は、中央統制、責任追及型の医療事故調の設立を社会に強く働きかけている。厚労省では、舛添厚労大臣と医政局の不協和音が目立つ。舛添大臣は第二次試案については不十分であると言い切り、第三次試案発表直後に、不十分なら第四次試案を出すと明言した。

●おわりに

医療事故調問題がこじれた理由は、厚労省が、世界の医療界で正しいとされる考え方に反する方針を打ち出したところにある。厚労省案の問題点が明確になるにつれ、与野党問わず、異論が出始めた。解決のための具体的な動きとして、08年2月12日「医療現場の危機打開と再建をめざす国会議員連盟」(会長・尾辻秀久参議院議員)が発足した。事務局長の鈴木寛議員は三つの目的、「第一に臨床の第一線で働く医療従事者の声を聞き、それを反映させた施策を作ること、第二に医療の諸問題は厚労省のみでは対応できないため、複数の省庁を取りまとめて解決を図ること、第三に国民全体として医療をどう考えるか、それを議論し、崩壊寸前にある医療を何とか再建すること」を挙げている。

今後、政治の場で決着が図られると予想するが、日本の政治が混乱期にあり、どのような方向に進むのか定かではない。しかし、この問題は、将来の適切な医療提供体制の継続に大いに関係する。積極的に関わることは、医療提供者の責務であろう。

虎の門病院泌尿器科:小松秀樹

-----------------------------------------------------------------

小松秀樹(こまつひでき)

1949年香川県生まれ。東京大学医学部卒業後、山梨医科大助教授などを経て、現在、虎の門病院泌尿器科部長。2006年に『医療崩壊・立ち去り型サボタージュとは何か』で、病院医療の危機を克明に描き、発言する第一線の臨床医として注目される。(「医療の限界」の著者略歴より)

『医療崩壊──「立ち去り型サボタージュ」とは何か』小松秀樹著/朝日新聞社

( http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4022501839/jmm05-22 )

『医療の限界』小松秀樹著/新潮新書

( http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4106102188/jmm05-22 )

『慈恵医大青戸病院事件──医療の構造と実践的倫理』小松秀樹著/日本経済評論社

( http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4818817112/jmm05-22 )

今月の日医雑誌から!

今月の日医雑誌から!

最近のコメント