(関連目次)→医療訴訟の現状 目次 萎縮医療 目次

(投稿:by 僻地の産科医)

週刊ダイヤモンド 5月24日号

週刊ダイヤモンド 5月24日号

特集 裁判がオカシイ!

http://dw.diamond.ne.jp/index.shtml

からです!!!!

記事自体は、取材不足です。

もっと掘り下げられる話題ですが、

取上げてくださっただけでも感謝しましょう(>▽<)!!!

このところ、こういったことに詳しくなりつつある身としては、

民事と刑事の違いがあまり意識されていない

雑誌全体のつくりが気になります。

刑事事件の話はまた後で。

アメリカでは刑事が問われない分、民事訴訟が盛んですが、

「民事訴訟は医療事故を抑制しない」

「訴訟は被害者を救済しない」

「訴訟は結果的に見ると、

勝訴するか敗訴するかは、

医療者の過誤の有無には関係ない」

という論文がすでに1900年代にでています。

李啓充先生の文章を最後にご紹介します。

医療知識なきトンデモ判決に

危機感強める医師たち

(週刊ダイヤモンド 2008/05/24 p58)

専門的な知識が求められ、その知識も日々、進化することから判断か難しいとされる医療訴訟をめぐり、医師たちは危機感を強めている。今、医療訴訟で何か起きているのか追った。

「自分たちにすべて任せておけば大丈夫と患者に言っておきながら、裁判になると急に医療には限界があるなどと主張するのは明らかにおかしい。なにかあるとカルテを隠すなど、すぐに隠蔽したがる体質にも問題がある」

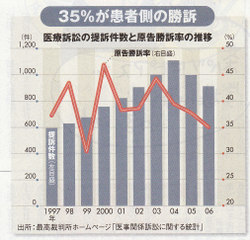

三〇年以上にわたり、患者サイドから医療訴訟を手がけてきた弁護士は、医師側の姿勢を批判する。 医師の医療行為に対し、患者側が訴える医療訴訟の提訴は、ここ数年、若干、減少傾向にあるものの、毎年九〇〇件ペース。判決は、三五%が原告、つまり患者側の勝訴となっている(グラフ参照)。

医師の医療行為に対し、患者側が訴える医療訴訟の提訴は、ここ数年、若干、減少傾向にあるものの、毎年九〇〇件ペース。判決は、三五%が原告、つまり患者側の勝訴となっている(グラフ参照)。

一九八〇年代、患者側の勝訴率が一七%台まで低下し、「医療理解期」「現状追認期」などと呼ばれるほど、患者側にとってはつらい時期が続いた。

だが、九八年に大都市圏の地方裁判所が、医療訴訟を専門に扱う医療集中部を設置したほか、鑑定に依存した心証形成から脱却しようという取り組みを進めるなど、裁判所は患者側に大きくかじを切り、昨今はおおむね三〇%台をキープしている。

「インフォームドコンセントの考え方などが下級審でも定着しているように、裁判所は適切な判断を下せるようになってきた」と前述の弁護士は裁判所を評価する。

しかし訴えられる医師側の評価はまったく逆だ。「医学の知識に乏しい裁判官に何かわかるんだ」と反発を強めているのだ。というのも、医師側から見れば、とんでもない判決が相次いでいるからだ。

過剰な対応を要求され 医師は受難の時代

そのうちの1つが、二〇〇五年高松高裁で、病院側に約五五〇〇万円の損害賠償金の支払いを命じた判決だ。

詳細は省くが、薬の添付文書に書かれている「禁忌」つまり投薬してはいけないケースに当てはまる患者であるにもかかわらず、この事例では医師の裁量で薬を使うべきだったとされたのだ。判決いわく、能書きは製薬会社の製造物責任を果たすための注意書き」とし、「これに従うか否かは裁量権の範囲内」と判断したのである。

しかし医師たちは、「禁忌と書かれている薬を投与し、万が一のことがあったら、それこそ訴えられる。裁判官は医学のことをどこまでわかっているのか」と反発する。

そのほか、市井の病院に最高水準の医療を求めるケースや、過剰ともいえる説明義務を求めるケースなど、医師側から見れば「受難」(ある医師)ともいうべき判決が全国で出されている。

「医療には限界があり、不確実性もある。世論に流されているのではないかと疑いたくもなる」と医師側に立つ弁護士は語る。

日本で初めて医療訴訟の判決が出て今年で105年目を迎え、事故調査委員会の設置なども検討されている。しかし、日進月歩する医療技術とその限界との狭間で、紛争解決の道筋の確立は容易ではなく、まだ道半ばといえる。

・*:.。.*.。.:*・☆*・゜・*:.。.*.。.:*・☆*・゜・*:.。.*.。.:*・☆*・゜・*:.。.*.。.:*・☆

続 アメリカ医療の光と影 李啓充

(市場原理が医療を亡ぼす p165-172)

Defensive Medicine(防衛医療)

(4)http://www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/n2002dir/n2487dir/n2487_02.htm#00

医療過誤訴訟の恐怖が医療そのものを歪める

米国の医師にとって何が一番イヤかというと,医療過誤で訴えられるほどイヤなことはない。万が一訴えられた時のために医療過誤保険に加入するのだが,その過誤保険に加入できないということになれば,現実問題として診療に携わることはできなくなる。だからこそMalpractice Crisis(医療過誤危機)が医療へのアクセス一般にかかわる深刻な社会・政治問題となり得るのである。

しかし,医療過誤でいつ訴えられるかわからないという恐怖心のもとで医師が診療を行なわざるを得ないことの最大の問題は,誰の目にもそれとわかる社会現象として表に現われるMalpractice Crisisにあるのではない。より深刻な問題は,医療過誤訴訟の恐怖が,医師たちに「Defensive Medicine(防衛医療,保身医療)」の実施を強制し,それと見えない形で医療そのものを歪めていることにあるのである。

米国議会技術評価室(1995年9月に閉鎖)は,Defensive Medicineを「主に医療過誤の賠償責任にさらされる危険を減ずるために医師が行なう検査・処置・診察。あるいは,反対に,医療過誤の賠償責任にさらされる危険を減ずるためにリスクの高い患者の診療を忌避すること」と定義している。

この定義では,たとえ幾分かは患者の利益になる診療行為であっても主たる目的が賠償責任の危険を減じることにあるのならば,それはDefensive Medicineであるとしている(ちなみに,医療過誤訴訟が増加すると,本来不必要な検査を施行するなど,医師たちがDefensive Medicineを施行せざるを得なくなるという危険は,すでに,米上院が1969年に作成した報告書「医療過誤:患者対医師」の中で指摘されていた)。

また,米国ではマネジドケアを運営する保険会社が外科医の手術成績について合併症発生の頻度などに目を光らせているので,「手術以外に患者を治療する手段がないのはわかっているが,リスクの高い患者の手術に手を出して死亡したり合併症が起こったりして自分の手術成績が悪くなると,保険会社との契約で不利になる」と,過誤訴訟に巻き込まれる恐怖以外にも,Defensive Medicineを奨励するインセンティブが米国には存在するのである(註)。

科学的スタンダードと社会的スタンダード

そもそも,患者の利益を主目的としない医療行為は「First, do no harm(まず何よりも患者に害をなすなかれ)」というヒポクラテスの誓い以来の医療倫理にもとるものである。しかし,医療倫理にもとるだけでなく,Defensive Medicineが広く行なわれている実態は,現代の医療には「科学的エビデンスで決められるスタンダード」とは別に,判例や患者が抱いている根強い先入観などの「社会的条件で決められるスタンダード」とがある現実を示している。

科学的スタンダードと社会的スタンダードの矛盾の問題を,産科での分娩監視装置の使用に見てみよう。「分娩監視装置を使用すれば胎児の合併症を防ぎ,母親の安全を守るだろう」という患者・社会の思いこみとは裏腹に,多くの研究が「分娩監視装置を使用する場合と産科医の定時的聴診だけで胎児の状態をモニターする場合とを比較すると,胎児の予後に差はない」,「分娩監視装置を使用するほど母親の死亡率は上昇する」という逆の結果を示している(Am J Obstetr Gynec 174巻1382頁,1996年)。

現在の分娩監視装置の技術レベルでは胎児の予後を予見することは不可能であり,分娩監視装置が発する擬陽性の所見ゆえに不必要な医療行為が行なわれる結果,母親の死亡率が上昇するからだろうと考えられている。また,米国産婦人科学会は,リスクを伴わない出産の胎児のモニターについては医師による定時的聴診でも分娩監視装置でもどちらでもよい,という指針を出している。しかし,訴訟に巻き込まれたり,負けたりする可能性を考えれば,分娩監視装置を使用したほうが得策と考える医師は多いのである。

また,米国では1965年には5%未満であった帝王切開の施行率が1986年には24%と,20年で5倍以上に増えている。これは,出来高払い制度のもとでの経済的インセンティブに加え,訴えられた経験のある産科医は帝王切開の施行率が増えるという報告(JAMA 269巻366頁,1993年)もあるように,訴訟の危険を考えてのDefensive Medicineによるものもこの上昇に寄与したと考えられている。

Defensive Medicineによる医療費の「無駄使い」

Defensive Medicineによる「無駄な」医療がどれだけ医療費を押し上げているかについてもいくつかの研究があるが,医療過誤の賠償金に上限を設けるなどの法的対策を講じていない州では,そのような法的対策を講じている州と比較して,医療費総額の5-10%が余計にDefensive Medicineに消費されているのではないかと推計されている。しかし,Malpracrtice Crisisに対する法的対策を講じている州でDefensive Medicineがゼロになるということはありえず,Defensive Medicineによる医療費の「無駄使い」は想像もできないほど巨額なものであると考えてよいだろう。

Harvard Medical Practice Study

(医療過誤と医療過誤訴訟)

(5)http://www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/n2002dir/n2489dir/n2489_05.htm

「訴訟は被害者を救済しているか」という疑問に挑んだ歴史的研究

医師や病院をDefensive Medicineに駆り立てている医療過誤訴訟だが,過誤に遭遇することになった患者の被害を訴訟によって救済するという制度は,被害救済制度としてまともに機能しているのだろうか? この疑問に真正面から取り組んだ歴史的な研究が,いわゆる「Harvard Medical Practice Study(HMPS)」である。ハーバード大学医学部・公衆衛生学部の研究者が,1984年にニューヨーク州の51病院に入院した患者からランダムに選択された3万人あまりのカルテについて,医療事故(adverse events)および医療過誤(negligence)の有無を子細に検討し,医療事故・過誤の頻度を調べるとともに,過誤訴訟との関係をも調べたのである。

この研究における医療事故の定義は「医療行為によって,入院が延長したり退院時に患者に障害が残るなど患者に害が及んだ事例」,医療過誤の定義は「期待されるべき水準に満たない医療が行なわれた事例」というものであった。これらの定義に基づき,HMPSのために特別のトレーニングを受けた看護師あるいは「診療録分析士」がカルテの1次審査を行なった。事故・過誤の可能性があるとされた事例について,やはりHMPSのために特別のトレーニングを受けた医師2人がそれぞれ独立にカルテを審査し,事故・過誤の有無を判定した。判定する医師の判断が食い違った事例については,研究を総括する立場にある第3の医師が別個に審査し,最終判定を行なった。

衝撃を与えた研究報告

HMPSが第1に報告したのは,医療事故・過誤の頻度であった。入院患者のカルテ3万あまりの検討で,1300例弱(3.7%)に医療事故が起き,そのうち300例あまり(27.6%)が過誤によるものであったとされた。特に,医療事故の結果死亡に至った症例が13.6%,死亡例の約半数は過誤によるものであったとする報告は,全米医療界に大きな衝撃を与えた(ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディスン324巻370頁,1991年)。入院患者が1000人いたとすると,40人が事故,10人が過誤に遭遇し,1000人のうち2人が医療過誤の結果死亡しているというのだから,衝撃を与えないはずはなかった。

頻度の報告に続いて,HMPSは,その第3報で医療過誤と過誤訴訟との関連を報告したが,その結果はさらに衝撃的なものだった(ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディスン325巻245頁,1991年)。第3報で対象とされた約3万のカルテの分析で,280例に医療過誤が存在したと同定されたのだが,この280例のうち,実際に医療過誤の損害賠償を請求していたケースはわずか8例のみであった。一方,全3万例のうち,過誤による損害賠償を請求した事例は51例あり,その大部分は,HMPSの医師たちが「過誤なし」と判定したケースだったのである。つまり,実際に過誤にあった人のほとんど(280人中272人)が損害賠償を請求していない一方で,「過誤」に対する損害賠償の訴えのほとんどは,実際の過誤の有無とは関係のないところで起こされていたのである。

さらに,HMPSは過誤訴訟の帰結がどうなったかを10年間追跡したが,賠償金が支払われたかどうかという結果と,HMPSの医師たちが客観的に認定した事故・過誤の有無とはまったく相関しなかった。事故や過誤はまったく存在しなかったと考えられる事例の約半数で賠償金が支払われている一方で,過誤が明白と思われる事例の約半数でまったく賠償金が支払われていなかったのである。それだけではなく,賠償金額の多寡は医療過誤の有無などとは相関せず,患者の障害の重篤度だけに相関したのだった(ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディスン335巻1963頁,1996年)。

訴訟は医療過誤を防止しない

訴訟とは原告と被告とが「法的」議論を闘わせるものであり,過誤の事実があったかどうか,賠償の必要があるかないかを「法的に」認定するのは陪審員や判事である。担当弁護士の訴訟技術の優劣など,「科学」以外のさまざまな要因がその決定を左右する以上,訴訟の結果が「科学」が認定する過誤の有無と乖離することは避けようがない。

しかし,訴訟の勝ち負けは過誤の事実とはまったく関係のないところで決まっているというHMPSのデータが正しいとすると,過誤訴訟の結果が,医療「過誤」を防止する努力や医療の質の向上をめざす努力を奨励するという学習効果を及ぼすことは期待しえない。医療の質を本当に向上させることよりも,訴訟に負けないことが優先されることになり,だからこそ,米国の医療にDefensive Medicineが横行するのである。

過誤の被害を受けた患者が訴訟を起こさなければ被害に対する救済を受けることができないという制度は,救済制度として機能していないだけでなく,医療過誤の防止という観点からも矛盾だらけの制度なのである。

生活ほっとモーニング 総合/デジタル総合 午前8:35~午前9:25(50分)

5/21(水)

シリーズ医療・再生のために(2) 不信と対立をなくすために

シリーズ2回目は、医療事故被害者からみた医療再生を描きます。ここ数年、医療事故による

訴訟が後を絶ちません。背景には、病院側から十分な説明を受けられないまま、医療への不信

を抱き、訴訟に踏み切る人が少なくないという現実があります。そうした被害者の実態を探る

ため、今月、大阪市内で聞き取り調査が始まりました。呼びかけ人は、18年前に医療ミスで

娘を失った勝村久司さん。当事者の切実な声を集め、被害者の救済と医療不信の解消に繋げた

いという思いからです。勝村さんが最も危機感を感じているのは、訴訟を起こした遺族への

バッシングです。調査に参加したAさんもバッシングを受け深く傷ついた1人。2年前、

Aさんの妻は出産中に意識不明となり亡くなりました。詳しい経過説明を受けられなかった

Aさんが病院を提訴すると、「訴訟が医師達をいしゅくさせ医療崩壊を加速させた!」という

誹謗中傷を受けました。『遺族の最大の願いは、医療たたきではなく真相究明と再発防止。

医療と患者の間の不信をなくしたい。』と勝村さんはいいます。勝村さんたち遺族の日々を

追い、医療への信頼と安全を取り戻すためには何が必要なのかを考えます。

投稿情報: 麻酔科医 | 2008年5 月20日 (火) 10:53

http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/blog/takenaka/200805/506536.html

日経メディカル ブログ:竹中郁夫の「時流を読む」

2008. 5. 20

報道と人権—ある医療報道をめぐって

5月13日の朝日新聞は、2007年5月に同紙朝刊に連載された「ドキュメント医療危機」に対する記事修正などを求める申し立てに対し、同社の「報道と人権委員会」(PRC)が、5月12日、「記事に大きな誤りや偏りはなく修正等の必要はないが、記事掲載後の関係者への対応は誠意を欠いた」とする見解をまとめたと報じました。

http://www.asahi.com/shimbun/prc/20080512.pdf

記事にもリンンクをはっておいてくれたらいいのに。

投稿情報: 麻酔科医 | 2008年5 月20日 (火) 11:05