(関連目次)→小児科の現状 目次 産科医療の現実 目次

ぽち→

(投稿:by 僻地の産科医)

以前の特集ですo(^-^)o ..。*♡

特集「新生児医療、“声なき声”の実態」(1・2)

特集「新生児医療、“声なき声”の実態」(3・4)

医療者と国民の議論で今後をつくる―特集「新生児医療、“声なき声”の実態」(最終回)

特集「新生児医療“声なき声”の実態」番外編

熊田 梨恵

キャリアブレイン 2009/03/01~3

(上)http://www.cabrain.net/news/article/newsId/20802.html

(中)http://www.cabrain.net/news/article/newsId/20872.html

(下)http://www.cabrain.net/news/article/newsId/20906.html

医療にどこまで求めるのか

「『社会が助けるべき』というときの『社会』とは、自分自身。自分自身が、目の前の人を助けるかということ。一体どこまで助けていいのか。医療の中で何から大事にしていくのか。皆がそれぞれ当事者として考えないといけない時に来ているのではないか」―。

妊婦の救急受け入れ不能などにより周産期医療の問題がクローズアップされたことを受け、国はNICU(新生児集中治療管理室)を1.5倍に増床するなどの改善策を打ち出した。ただ、患者の「入り口」を整備すれば、その後もスムーズに医療や介護を受けられるようにする“流れ”を整えることが必要だ。国は、脳性麻痺など重度の疾病や障害がある子どもが入所する重症心身障害児施設(重心)や小児科病床などの整備の必要性を提案しているが、果たしてこれらを「NICUの後方病床」として拡充していくことで、医療を必要とする子どもたちや家族、そして国民全体にとっての安心・安全の医療につなげていけるのだろうか。一方で、一体どこまで、医療者や患者を含む国民は、医療の可能性を求めていくのだろうか。現場の声を聞いた。

【関連記事】

本当の「NICU満床」とは―特集「新生児医療、“声なき声”の実態」(1)

1年以上入院する赤ちゃんたち―特集(2)

新生児科医増やす工夫は?―特集(3)

未熟児の親の“声”―特集(4)

医療者と国民の議論で今後をつくる―特集(5)

■「後方病床」として重心・小児科病床の必要性を指摘

昨年に国内で相次いだ妊婦の救急受け入れ不能問題。NICUの病床不足による受け入れ困難が背景として浮かび上がり、国は秋から有識者を集めた懇談会を開いて対応策を検討、今年2月に改善策を大筋でまとめた。報告書案の中では、救急患者が受け入れられやすくなるよう、NICUを現在の1.5倍の約3000床にまで増床するとし、NICUの「後方病床」として、小児科病床や重心などの整備も提案した。

このほか、周産期や新生児医療の発達により、今までの医療では助からなかった赤ちゃんが助かるようになった一方で、重症児が増加したとされ、NICUを出た後も重度の医療ケアを受けられる施設が必要との指摘もある。加えて、NICUには、重度の医療ケアが必要だったり、家庭の問題があったりと、さまざまな理由から1年以上入院する長期入院の赤ちゃんが増えている。厚生労働省研究班は、NICUに1年以上入院する長期入院児が年間に約200-300人いるとして、200-250人に在宅か療養施設に移ってもらう必要があるとの試算を示している。

しかし、子どもの受け入れ先を探す側となる新生児科医で埼玉医科大総合医療センター総合周産期母子医療センター長の田村正徳氏は、「どこの療育施設も定員いっぱいの状態で、受け入れは難しい状況。人工呼吸器を付けている患者のケアは療育施設では難しい」と語る。

こうした状況から、NICUを出た子どもの「後方病床」として、重心や小児科病床に注目が集まった。しかし、現場からはこうしたとらえ方に対する疑問の声が上がっている。現場の状況はどうなっているのだろうか。果たして、「後方病床」の整備は、現状の改善につながるのだろうか―。

神奈川県立こども医療センター(横浜市)に併設されている重心に入所している高田美佐江さん(仮名)は、今年で26歳になる。母親は妊娠26週の早産となり、大学病院の周産期センターに母体搬送され、900グラムの未熟児で生まれた。美佐江さんは出産時に仮死状態となって後遺症が残り、現在は寝たきりだ。成長障害があるため体は小さく、体重も26キロと少ない。未熟児網膜症もあったために目はほとんど見えず、口から食べられないので、胃ろうを造設して経管栄養をしている。美佐江さんがこの施設に入所して、約20年がたった。ここで10年にわたって子どもたちを見てきた神経内科医の井合瑞江氏は、「ここは子ども専門の施設にある重心なので、これぐらいの年齢になれば他の施設に移ってもらうように親御さんとも話し合っているが、なかなか納得してもらえない。そもそも移れる施設自体がない」と語る。

神奈川県立こども医療センター(横浜市)に併設されている重心に入所している高田美佐江さん(仮名)は、今年で26歳になる。母親は妊娠26週の早産となり、大学病院の周産期センターに母体搬送され、900グラムの未熟児で生まれた。美佐江さんは出産時に仮死状態となって後遺症が残り、現在は寝たきりだ。成長障害があるため体は小さく、体重も26キロと少ない。未熟児網膜症もあったために目はほとんど見えず、口から食べられないので、胃ろうを造設して経管栄養をしている。美佐江さんがこの施設に入所して、約20年がたった。ここで10年にわたって子どもたちを見てきた神経内科医の井合瑞江氏は、「ここは子ども専門の施設にある重心なので、これぐらいの年齢になれば他の施設に移ってもらうように親御さんとも話し合っているが、なかなか納得してもらえない。そもそも移れる施設自体がない」と語る。

重心は、重度の身体障害や知的障害を持った医療的ケアが必要な子どもが入所する、児童福祉法に規定された児童福祉施設だ。加えて、医療法に規定されている「病院」の機能を備えるよう定められているという特殊な性格を有する。現在国内に重心は120か所、病棟に重症心身障害児を受け入れている国立病院も74か所あり、合計で1万8990床ある。

国内には約3万7500人の重症心身障害児・者がいると推計されている。重症児が疾病や障害を持つ要因はさまざまだが、染色体異常や代謝異常など先天的な要因や、仮死や機械的損傷など出産時のトラブル、髄膜炎など後天的な要因などがある。疾病や障害の状態によるが、人工呼吸や経管栄養、中心静脈栄養(IVH)や導尿など、24時間管理の医療ケアが必要になる。特に出生前からリスクが分かっていたり、出産時にトラブルがあったりして重症児となった子どもが、NICUで集中治療を受けているケースが多い。

■満床の重心、増える重症児と待機者

日本重症児福祉協会の調べによると、2008年4月1日現在で、会員119施設(1万1608床)の入所率は96.23%。同協会の住原清弘事務局長は、「残りの数パーセントは予備のベッドなので、満床を意味している。かなり以前からこの状態が続いている」と話す。

重心は、国が重症心身障害児に対する福祉施策に本腰を入れ始めた1960年代に各地で整備が始まった。当時、福祉サービスは「施設収容」の考え方が基本だったため、地域の重症心身障害児はすべて受け入れるというベースで整備が進んだ。こうした背景もあり、当初からどの施設もほぼ満床だったという。

その重心に、医療の発達による入所者の高齢化と、超重症児の受け入れ数増加の波が押し寄せている。

■病床増えても、入所するのは高齢者?

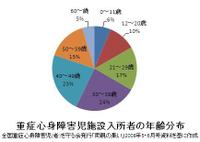

同センターの重心の山下純正施設長は、「医療が高度化して入所者が長く生きられるようになったこともあって、入所が長期化し、入所者が高齢化している。30、40歳代ぐらいが入所者の平均で、そのすそ野に60歳代の高齢者や子どもがいるという状況。入所者の高齢化に、行政も医療も対応が追い付けていない」と指摘する。

同センターの重心の山下純正施設長は、「医療が高度化して入所者が長く生きられるようになったこともあって、入所が長期化し、入所者が高齢化している。30、40歳代ぐらいが入所者の平均で、そのすそ野に60歳代の高齢者や子どもがいるという状況。入所者の高齢化に、行政も医療も対応が追い付けていない」と指摘する。

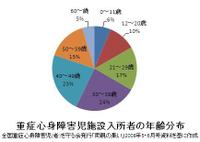

07年の重心入所者の年齢分布を見ると、30-49歳が46.8%と約半数を占める。20歳以下は16.7%と、50歳以上の19.8%を下回っており、11歳以下は6.2%にとどまる。18歳未満の「児童」を対象にしている児童福祉法は、重心に関しては18歳以上でも受け入れるとしているが、入所者の約8割が成人という状況だ。山下施設長は、「長期入所の大人が増えてくると、大腸がんなど成人がかかる病気になる入所者もいると聞く。小児の神経内科の医師が多い重心では、対応が難しくなる」と話す。

一方、国内の重心の退所児童数は、07年4月1日から08年3月1日までの約1年間で460人にとどまっている。1施設当たり年間でわずか4人弱だ。内訳は、「家庭復帰」が208人、「死亡」が161人で、それ以外はほかの施設に移っている。同センターの重心の場合も、退所の多くが死亡によるものだという。ただ、医療が発達した現在では、重心が国内に設立され始めた当初より、死亡による退所が少なくなっているとの指摘もある。

こうした状況から、重心には待機者があふれている。待機者について把握したデータはないが、約3万8000人いるとされる重症心身障害児・者数から病床数を差し引けば、国内の重症心身障害児・者のほぼ半数が在宅で暮らしているということになる。在宅の重症児が必ずしも待機者というわけではないものの、山下施設長は「この重心にも数え切れないほどの待機者がいる。もし病床数が増えても、入所するのは子どもではなく、年齢が高い方では」と懸念する。

■医療の発達と「超重症児」の増加

その一方で、近年の新生児医療の発達により、医療依存度が高い「超重症児」と呼ばれる子どもの入所が増えてきた。国内には約1万人の超重症児がいるという推計もある。井合医師は「新生児医療の発達で助かる子どもが増え、特に仮死の子どもは少なくなったと思う。ただその分、避けようのない状況で助かった子どもは、本当に重症な状態になっている」と語る。同センターの重心も寝たきりの人が多く、約8割の入所者が経管栄養だ。

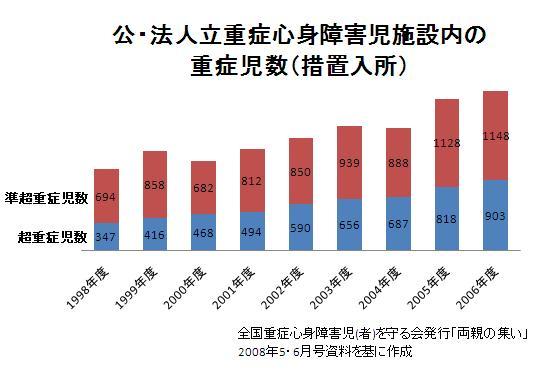

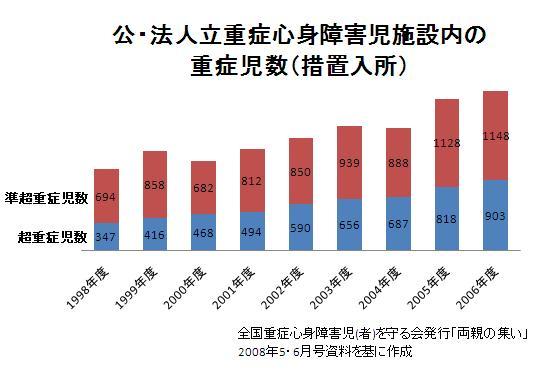

国内の重心に入所する重症児は、1998年度には1041人だったが、2006年度には2051人と倍増した。このうち、超重症児は2.6倍にまで増えている。

こうした状況にある重心を、医療ケアが必要な子どもの受け入れ先とだけみなし、拡充しようとすることには疑問の声が上がっている。

重心はあくまでも「児童福祉法」に基づく施設で、病院とは別の役割を担っている。

■重心は「在宅」を支える施設

同センターの重心に入所中の高田美佐江さんの場合、母親が精神的な疾患を抱えているため、在宅生活が困難だ。職員も家族と何度も話し合っているが、コミュニケーションがなかなかうまくいきにくい面もあるという。美佐江さん以外の入所者も、親の身体障害や家庭の経済事情、ひとり親、虐待などの問題が背景にあり、在宅で生活できないために入所している子どもが多くを占める。

さらに重心は、介護に疲れた家族の疲労回復、子どもの出産、親きょうだいの時間の確保などを目的に、短期間子どもを受け入れる「レスパイト(休息)ケア」も行っている。

井合医師は重心の役割について、「在宅で家族の一員として生活できない、社会的な理由がある子どもを受け入れること。また、在宅で暮らす子どもや家族にとって、どこかに負担が掛かり過ぎることなく、その人なりの生活ができるよう支援していくのがレスパイトケアの目的。重心の根本は在宅支援」と語る。

井合医師は重心の役割について、「在宅で家族の一員として生活できない、社会的な理由がある子どもを受け入れること。また、在宅で暮らす子どもや家族にとって、どこかに負担が掛かり過ぎることなく、その人なりの生活ができるよう支援していくのがレスパイトケアの目的。重心の根本は在宅支援」と語る。

このため、重心は子どもの「療育」を担うという「生活施設」の機能を持つ。施設によって差はあるが、児童指導員や保育士が配置されている施設も多い。同センターの重心の場合は、養護学校が併設されており、養護学校教諭も職員と一緒に子どもたちのケアや療育にかかわっている。プレールームがあり、季節の行事もある。

■重心=慢性期、NICU=急性期

重心は、施設によるが、10:1や7:1の看護配置が多く、診療報酬上では「障害者施設等入院基本料」や「特殊疾患療養病棟入院料」を算定するという、医療面では「慢性期」の性格を持つ。看護配置が3:1で、24時間スタッフが目を離さない「急性期」のNICUとは機能が違う。

ここに重度の医療ケアが必要な子どもの入所が増えてきたため、重心では対応し切れないとの声が上がる。日本重症児福祉協会の住原事務局長は、「NICUを出た子どもが即、施設に移ることができるかというと、出たばかりの子どもは相当重篤な状態なので難しい。環境が変わっただけで精神的に不安定になり、身体に影響して亡くなってしまうこともある」と語る。

現在の重心は、増える重症児を何とか受け入れているものの、「以前はもっとわいわいとしてのびやかな“施設”の雰囲気だったが、最近は静かな“病棟”という雰囲気になってしまった。スタッフは事故を起こさないように気を配り、業務も増えて忙しくなっている。重心の看護師は子どもたちの生活全般を見ているので、療育や日常生活の介助などもあり、急性期の看護師とはまた違った意味で、大変な業務を抱えている」(井合医師)。「本当はスタッフにはもっと子どもたちと話をしたり、おもちゃで遊んだりするなど、『療育』の面にかかわってもらいたいが、全体的にそういう余裕がない」(山下施設長)。

現在の重心は、増える重症児を何とか受け入れているものの、「以前はもっとわいわいとしてのびやかな“施設”の雰囲気だったが、最近は静かな“病棟”という雰囲気になってしまった。スタッフは事故を起こさないように気を配り、業務も増えて忙しくなっている。重心の看護師は子どもたちの生活全般を見ているので、療育や日常生活の介助などもあり、急性期の看護師とはまた違った意味で、大変な業務を抱えている」(井合医師)。「本当はスタッフにはもっと子どもたちと話をしたり、おもちゃで遊んだりするなど、『療育』の面にかかわってもらいたいが、全体的にそういう余裕がない」(山下施設長)。

井合医師は入所者の状態が書き込まれた分厚いカルテを見ながら、「この中の、文章になっていないところの“つながり”が大事。ここには、治療が主体の病院とは違って、状況を“割り切る”ことができない人たちが入っているから、今までの生活の流れや経過、そういうことを分かっている職員がいる必要がある」と語る。

また、国がNICUの「後方病床」として重心の整備を提案していることについては、「在宅で生活をしている家族は、本当に明るく前向きに暮らしている。そういう在宅の方たちへの支援が重心の基本だと思っている。どういうわけか、NICUの後方ベッドとしてクローズアップされているが、そのように単純に出てくるのは変だなという思いはあり、その前にもっとやらないといけないことがあると思う。重症の子ばかりを受け入れるようになったら在宅支援ができなくなって、ご家族が救われなくなるのではないかと思う」と懸念を示している。

「不安はあるけど、この子と一緒にいたい」=小児科病床

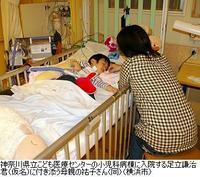

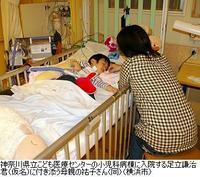

「在宅に帰ってこれからどうなるのか、全く想像がつかない。でも、不安はあるけど、この子と一緒にいたいと思うから」―。そう言って、足立祐子さん(35歳、仮名)は、神奈川県立こども医療センター小児科病棟のベッドに目を閉じて横たわる、人工呼吸器を付けた1歳10か月の息子、謙治君(仮名)のほおをなでた。

昨年7月、発熱して呼吸や意識の状態が不安定になった謙治君を連れ、祐子さんは同センターの小児科外来を受診。謙治君は脳のMRI検査を受けた。エネルギー代謝がうまくいかないために精神や運動の発達が遅れる難病の一つ、「リー脳症」であることが分かった。リー脳症は、3、4万人に1人が発症するとされるミトコンドリア病の一つで、症状は徐々に進行し、自発呼吸や食事摂取ができなくなり、反応も示しにくくなっていくという。祐子さんは、普段から謙治君が座ったりハイハイしたりができなかったりと、周りの子に比べて成長が遅いことを気にして、謙治君と共に小児科外来に通院していたため、病気の内容について知らされた時には「ああ、やっぱり」と思ったという。「それまでは、(謙治君の成長が)ちょっと遅れてるなというぐらいで、泣いたり笑ったり、普通に元気だったから、最初はショックで受け入れられなかった。聞かされたその日の夜は、(夫と)2人で泣いた」。

昨年7月、発熱して呼吸や意識の状態が不安定になった謙治君を連れ、祐子さんは同センターの小児科外来を受診。謙治君は脳のMRI検査を受けた。エネルギー代謝がうまくいかないために精神や運動の発達が遅れる難病の一つ、「リー脳症」であることが分かった。リー脳症は、3、4万人に1人が発症するとされるミトコンドリア病の一つで、症状は徐々に進行し、自発呼吸や食事摂取ができなくなり、反応も示しにくくなっていくという。祐子さんは、普段から謙治君が座ったりハイハイしたりができなかったりと、周りの子に比べて成長が遅いことを気にして、謙治君と共に小児科外来に通院していたため、病気の内容について知らされた時には「ああ、やっぱり」と思ったという。「それまでは、(謙治君の成長が)ちょっと遅れてるなというぐらいで、泣いたり笑ったり、普通に元気だったから、最初はショックで受け入れられなかった。聞かされたその日の夜は、(夫と)2人で泣いた」。

さらに、入院1か月後、祐子さんは担当医からの言葉に再びショックを受けた。祐子さんは当時から現在までの気持ちの変化をこう語る。

「『ゆくゆくは気管切開をして、おうちに帰りましょう』なんて、入院して1か月でそんな話をされて。病気が治っていないのに、何で家に帰されるんだろうと思うだけで、不安で不安で、泣いて泣いて。でも、その日を境に状況がのみ込めて、彼の様子が落ち着いた時に『帰るのもありなんじゃないか』と思い始めて、ここ最近は『おうちに帰るのも悪くないかな』と。毎日の通院も大変だけど、おうちにパパと2人も寂しい。毎日会いたくて、寂しい。パソコンのスクリーンセーバーに載っている謙ちゃんの顔を見て、『今ごろ寝てるかな』と話したりする。家にいて2人になると、『病院に行っちゃう?』と話してしまう。(謙ちゃんが)家に帰ったら一緒にいられる。不安はあるけど、一緒にいたいという思いが強くなっていってるかな」

祐子さんが在宅療養について前向きになるには、かなりの葛藤があった。同じ病棟に入院している子どもの母親から「この子にもわたしたちにとってもいいことで、悪くないよ」とアドバイスされたことも、気持ちに響いたという。

■在宅療養への期待と不安

謙治君は10月、気管切開の手術を受けた。祐子さんは病棟で謙治君が看護師から処置を受けているのを見ながら、「鼻に管を入れることは普段ないし、浣腸も自分でもしたことがない。でもすごく痛くてつらいことだろうから、ほかの人がやるなら、『自分の子どもだから、わたしがやってあげたい』と思うようになった」と、気持ちが変化したという。それまでも、謙治君に付き添うために一日も欠かさず病院に通っていた祐子さん。今年に入ってからは、謙治君が在宅で療養できるよう、人工呼吸器の取り扱い方、経管栄養チューブからの栄養剤投与の仕方やチューブ交換の方法、気管切開部の処置やたん吸引の仕方などを、病院が用意したマニュアルに沿って勉強し、実際にケアを行うようになってきた。

まだ、帰る時期は決まっていないものの、人工呼吸器も在宅用のコンパクトなものに変わり、少しずつ準備も進んでいる。茅ヶ崎市の一戸建てに住んでいた祐子さん夫婦は、謙治君を迎えるに当たって、家の構造や通院の便も考え、横浜市内のマンションに引っ越す予定だという。

祐子さんは、「準備が本当に大変。今後の生活のことは全く想像がつかないけど、この子と一緒にいられることがうれしい。不安はあるけど前向きにやっていきたい」と笑顔を見せる。

その一方で、「先輩のお母さんからも『(謙治君に)声を掛けた方がいいよ』と言われる。でも、入院するまでは目を開けて起きていたから、寝ている子に話し掛けるみたい。今までは寝ている時は起こさないようにして、声を掛けたりすることはなかったから、そんなことしてもいいのかなと思って、声を掛けにくかったりする」。祐子さんの戸惑いが、時折表れる。

■在宅に帰る重症児が増加

同センターで、謙治君の診療にかかわったこともある神経内科医の小坂仁氏は、「以前だったら、病院で診ていたような重症の子どもを、最近は計画管理して在宅で診るようになってきた。最近は常に満床状態なので、多少無理があっても在宅に帰ることを勧めている状態」と語る。

小児科病棟も、重症心身障害児施設(重心)と同様に、長期入院と重症児の増加によって、ベッドが圧迫されている。同センターは小児用ベッドが419床あるが、年間を通してほぼ満床の状態だ。経管栄養や気管切開をしている子どもが100人以上入院しており、胃ろうや中心静脈栄養(IVH)の子どももいる。人工呼吸器を付けている子どもが、入院で60人程度、外来で30人ほどいる。

小坂医師は「心臓などの外科手術が進歩し、以前なら助からなかった子どもが助かるようになったことも、重症児が増加した要因の一つ。わたしがこの病院で研修医をしていたころは、子どもとキックボールをして遊ぶこともあったが、今はそんな雰囲気は全くない」と語る。同センターで子どもたちの看護に約20年携わってきた渡部玲子看護師長は、「以前は学校が夏休みの時に検査入院が多かったり、冬になるとベッドが埋まることが多かったりと、季節的なものもあった。人工呼吸器を付けている子どもはこんなに多くなかったし、常にベッドが満床ということはなかった」と振り返る。

長期入院も以前より増加し、約10年の入院の末、亡くなった子どももいたという。

■地域医療“崩壊”も要因

小児科のベッドが圧迫される理由は、これだけにとどまらない。

小児科のベッドが圧迫される理由は、これだけにとどまらない。

神奈川県内の小児三次救急医療を担う同センターは、県内小児医療の“最後のとりで”だ。神奈川県内では、2006年に三浦市立病院が小児科病棟を休止。大和市立病院が昨年12月から、小児科常勤医の減少によって今年3月末まで、小児科への新規入院患者の受け入れを休止している。全国で相次ぐ小児科の医師不足や病棟閉鎖が、地域医療“崩壊”の波として同センターにも押し寄せ、小児科を圧迫している。最近では県外からの搬送も増えてきた。

小坂医師は「皆がどうやってベッドを動かすかといつも考えている。常に他の病院からの転院依頼が来ていて、年々この状態が厳しくなっている。今後もますますそうなっていくと思う」と語る。

重症児の増加に伴う小児科病棟とNICU(新生児集中治療管理室)の関係の変化については、「NICUを出た子どもは、基本的に在宅でご家族と一緒に生活していただいているが、人工呼吸器を付けている場合など、在宅生活が困難な場合には、病棟で受けることもある。ただ、現在はどこの病棟も満床なので、NICUの子どもを受け入れられなくて、NICUの中で入院が長期化するということにもつながっていると思う」と語る。NICUにいた子どもが外来で通院を続け、状態が悪くなったときに入院するということはあるが、NICUからそのまま入院となるケースは少ないという。

■心身とも疲弊する重症児の介護者

こうした状況から、入院している子どもの家族に在宅療養を勧めているが、うまくいかないのが実情だ。看護師長の渡部さんは「家族が地域で生活できるようなサービスが整っていないので、母親は介護で疲れ切っている。訪問看護も、看護師と家族が一緒にケアをするような形で、家族が外に出たり、介護から離れたりできるわけではない」と語る。

在宅で重症児を見るときの問題として最も多く指摘されるのは、家族の介護負担による疲労やストレスだ。重症児を在宅でケアするには、人工呼吸やたん吸引、経管栄養など24時間管理が必要な医療を整えておく必要があるため、母親など介護者は付ききりになる。

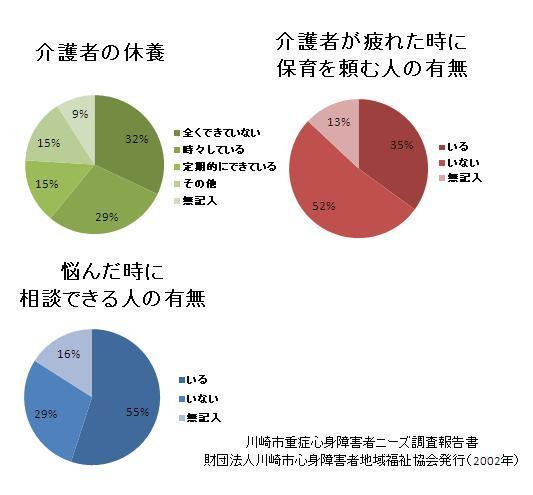

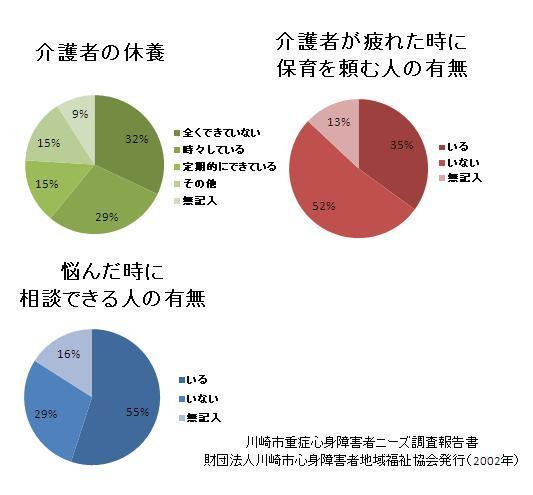

在宅で重症児を見ている親など230人を対象に、神奈川県内で実施された調査によると、介護者が休養を「全くできていない」と答えた人が32%で、「時々している」が29%、「定期的にできている」は15%にとどまった。また、「介護者が疲れた時に保育できる人がいない」が52%と過半数。悩んだ時に相談できる人が「いる」は55%で、「いない」が29%いた。自由記述でも「全身疲労。自分の肉体にむち打っているようなもので、早晩できなくなると思う」「子どもの介護のために仕事を辞めたが、このまま死ぬまで二度と仕事もできず、家の中で過ごすことを思うと、家事も育児もする気になれない」など深刻な回答が多い。小坂医師も自身が診てきた患者の家族について、「10年間、美容院で髪の毛を切っていない母親もいるぐらい」と語る。在宅で生活する重症心身障害児についての正確な統計はないが、約2万人とみられている。

重症児への在宅サービスでは、障害の程度について、6区分あるうち「障害程度区分4」以上と市町村から判定されれば訪問介護も受けられるが、区分4の場合で1回が90分と時間が短いため、有効利用されていないとの指摘がある。訪問看護も、提供時間が短いことや、重症児をケアできる訪問看護師が少ないことなどが指摘されている。デイサービスも、人工呼吸器など、重度の医療ケアが必要な子どもは受けられない所が多い。

同センターの重心の井合瑞江医師は、「親は24時間付ききりの介護で片時も離れることができない。何かあると命にかかわる。疲れ切って、ストレスでおかしくなってしまう家族もいる。しかし、施設への入所を求めても、どこも満員で入れず、短期入所もいっぱいの状況」と語る。同センターのレスパイトケアも、常に50人程度の待機者がいる状態で、ニーズに応え切れていない状況だという。

小児科病棟でも、「子どもの医療評価」として、2か月に1度、3日間程度で家族の介護負担軽減のためのレスパイト入院を行っているが、病棟が常に満床状態であるため、なかなか受け入れが難しい状況だ。「『やっと入れてもらえた』というご家族の声を聞く」(看護師長の渡部さん)。

■入院医療費と変わらない在宅医療費

さらに、小坂医師は「在宅と入院とでは費用負担にほとんど差がない」と、経済的なインセンティブがないことも在宅療養が進まない要因の一つと指摘する。例えば、同センターに子どもが入院する場合は、「小児入院医療管理料1」(4500点、一日当たり)を算定している。一方、在宅療養で子どもが人工呼吸器を付けている場合、病院が外来で「在宅人工呼吸指導管理料」(2800点)などを算定し、家族は病院を通して在宅用の人工呼吸器をレンタルする。ただ、消耗品や日常的に必要な細かいケア用品など、家族が自費で負担しなければいけないものがある。このほか、在宅療養に必要な経皮酸素モニターや、人工呼吸器が故障したり、救急蘇生を行ったりするときのためのアンビューバッグなども購入しなければならない。在宅の費用負担は、子どもの状態や障害の程度、居住する自治体などによって細かい部分では異なるものの、入院の場合と明らかに差があるとは言い切れない。

小坂医師は「在宅療養は、家族にとっては24時間介護となり、精神的、体力的に負担があるにもかかわらず、費用的な面で特に負担が低くなるというわけではない。『どうしても家で子どもを見たい』という家族の思いがあり、かつ経済的メリットもあるという状態でなければ、在宅移行は難しい」と語る。また、子どもが生まれてから家族が一緒に暮らしていく中で、親子間の愛着形成ができている場合は在宅にも移りやすいが、NICUの場合は危機的状況の中で、生まれた瞬間に治療の方針などさまざまな選択を迫られることがあるため、「理屈を超えてこの子を見たいという親の気持ち」(小坂医師)が育っておらず、難しいケースもあるという。

小坂医師は「在宅療養は、家族にとっては24時間介護となり、精神的、体力的に負担があるにもかかわらず、費用的な面で特に負担が低くなるというわけではない。『どうしても家で子どもを見たい』という家族の思いがあり、かつ経済的メリットもあるという状態でなければ、在宅移行は難しい」と語る。また、子どもが生まれてから家族が一緒に暮らしていく中で、親子間の愛着形成ができている場合は在宅にも移りやすいが、NICUの場合は危機的状況の中で、生まれた瞬間に治療の方針などさまざまな選択を迫られることがあるため、「理屈を超えてこの子を見たいという親の気持ち」(小坂医師)が育っておらず、難しいケースもあるという。

小坂医師は、医師や看護師などスタッフも、この現状に矛盾を感じていると語る。「以前なら助からなかったような重症の子が助かり、そういう子たちが在宅に帰っているという状況がある。ご家族は大変なことをしておられると思う。在宅療養が家族にとってベストと言えるかというと、もし自分がその状態に置かれたならば、今の仕事を続けながらだと難しいと思う。職員は皆、矛盾した気持ちを抱えて悩みながら、それでも、これがベストだと信じようとしてやっていると思う」。

「わたし」たちはどこまで命を救う

国は、NICU(新生児集中治療管理室)の「後方病床」として重症心身障害児施設(重心)や小児科病床の整備を提案している。しかし、重心や小児科病棟、NICUで働くスタッフ、患者の家族が共通して求めているのは、在宅で生活する重症児や家族に対する地域のサービス体制の充実だった。確かに、NICUを出る時に重症の子どもが入る施設やベッドも必要だが、それ以前に、在宅介護など地域の支援ネットワークが充実しなければ、どれだけ“箱物”を整備しても意味がない。

神奈川県立こども医療センター新生児科の豊島勝昭医師は、「(1000グラム未満の)早産児で重心のサポートを必要とするのは100人に1人もいない。しかし、近年はその子たちの“居場所”に医療者もご家族も悩んでいる。多くのご家族が在宅で子どもを診ているが、その大変さがあまり注目されていない」と語る。

厚生労働省研究班の調査によると、NICUを必要とする赤ちゃんは約3万6000人と、国が周産期医療整備対策事業を始めた1996年ごろから約1.5倍に増加している。一方で、重心など重症児を受け入れる施設の病床数も、同年と比較して現在は3500床ほど増加しているものの、明らかにNICUが必要な子どもの数の増加幅の方が上回っている。別の厚労省研究班の調査でも、国内188施設にあるNICU病床で長期入院児が4%おり、このうち退院の見通しが「ない」が51%、「ある」が33%。「ある」の内訳は、在宅療養が過半数で、療育施設や他病院への入院を上回っており、NICUを出た子どもの多くが在宅に帰っている様子がうかがえる。

同センターの重心の井合瑞江医師は、「自分で情報を集めて、レスパイトケアなどのサービスを求められるご家族はまだよい方。育児に悩んでどうしていいか分からず、子どもと閉じこもってしまっている状態の母親も多くいる。本当に大変なのは、自分で動くことができなくて、自らの生活を守ることができない人」と指摘し、地域に潜在しているニーズが多いと話す。虐待などのケースになれば児童相談所などが積極的に関与するが、こうした「問題」が発生しなければ行政とのかかわりが生じないとして、悩みながら生活する家族に対する支援が手薄になっていると指摘する声は多い。

同センターの重心の井合瑞江医師は、「自分で情報を集めて、レスパイトケアなどのサービスを求められるご家族はまだよい方。育児に悩んでどうしていいか分からず、子どもと閉じこもってしまっている状態の母親も多くいる。本当に大変なのは、自分で動くことができなくて、自らの生活を守ることができない人」と指摘し、地域に潜在しているニーズが多いと話す。虐待などのケースになれば児童相談所などが積極的に関与するが、こうした「問題」が発生しなければ行政とのかかわりが生じないとして、悩みながら生活する家族に対する支援が手薄になっていると指摘する声は多い。

新生児医療連絡会の梶原眞人会長(愛媛県立中央病院長)は、重症児を支える社会システムとして、▽都道府県や市町村、地域レベルでの重症児の把握▽在宅療養を支える地域社会システムの整備▽療育施設の充実▽医療福祉制度の運用▽施設連携▽急性期医療と慢性期医療の役割分担についての広報▽システムを円滑に機能させるためのコーディネーター―の必要性を挙げている。また、「厚労省雇用均等児童家庭局母子保健課と社会援護局障害保健福祉部の縦割りの解消が必要」と話し、周産期医療と障害者福祉の連携を求めている。

医療の発展によって社会状況が変化し、生まれてくる新しいニーズに合わせ、こうして医療・福祉などの支援体制の充実を求める声が上がる。

ただ、その一方で、現場の医師らは今の医学・医療の発達によって、自分はどこまで救命し、支えていくのかと、自問し続けている。

■新生児医療現場のジレンマ

重心の井合医師は、重症の子どもが増えて、親元で生活しづらい状況になっていることについて、一度立ち止まって振り返るべきではないかと投げ掛ける。「在宅で家族の一員になれるという経験がない子どもたちが、なぜ在宅に帰れないのかという問題点を考えるのも必要では。子どもたちが望んでそうなったのなら、この状況を受け止めていくのだろうと思うが、どのような子どもでも救っていこうという姿勢によってそうなっているのなら、どうだろうか。ずっと家に帰れない状態というのは、わたしから見ると、子どもたちは望んでいない状況のように思う」。

また、井合医師は自身がNICUで働いていたころを振り返りながら、新生児医療についての思いを語る。「『救う』というのが基本的なところで、『救うな』などとは言えない。一度呼吸器を付けた子どもの呼吸器を取るということは、今の日本では公になると問題になることが多い。最重度の状態で、これからいろいろなことを獲得していくことが難しく、呼吸器を一度付けたら外せなくなるような子どもに対する医療について、どう考えていくのかなと思う。コンセンサスは難しいが、少しずつ皆で議論されているので、今よりもちょっとずつよくなっていくのではないか」。

また、井合医師は自身がNICUで働いていたころを振り返りながら、新生児医療についての思いを語る。「『救う』というのが基本的なところで、『救うな』などとは言えない。一度呼吸器を付けた子どもの呼吸器を取るということは、今の日本では公になると問題になることが多い。最重度の状態で、これからいろいろなことを獲得していくことが難しく、呼吸器を一度付けたら外せなくなるような子どもに対する医療について、どう考えていくのかなと思う。コンセンサスは難しいが、少しずつ皆で議論されているので、今よりもちょっとずつよくなっていくのではないか」。

新生児科の豊島医師は、最重度の新生児の集中治療について、現場で感じるジレンマを語る。「ご家族に『治療するということは、後遺症なく救命、または死亡という結果以外にも、在宅で呼吸器を付けたまま生きていくことになる可能性もあります』と話して、一緒に治療方針を考えるようにしている。集中治療は、子どもがいつかはおうちでご家族と一緒に過ごせるという希望があるからこそ、いたいけな子どもに針を刺し、さまざまなチューブを入れて治療を続けるが、集中治療をやり過ぎると、弱っている赤ちゃんに“暴力”を振るっているのではないか、ご家族と過ごせる時間を奪っているのではないかと感じてしまうこともある。“やらなさ過ぎの怠慢”の医療は許されないと思うが、“やり過ぎの医療”についてもどうだろうかと感じることがある。ただ、『どこからが“やり過ぎ”だろうか』『本当に救命をあきらめていいのか』と、悩み続けている」。

■「救う」ことを規制するのか、支えるのか

東京都内に住む赤石恵理子さん(仮名、33)は、妊娠25週の早産で周産期母子医療センターに運ばれ、約570グラムの未熟児を出産したシングルマザーだ。赤石さんの子どもには後遺症による障害があるため、赤石さんは仕事を辞めて、在宅で両親と共に育てている。赤石さん自身が家族とのコミュニケーションがうまくいっていないこともあり、複雑な気持ちを抱えて日々を過ごしている。

赤石さんは、「『もしもこの子がいなければ』と考えないことがない、と言うとうそになると思う。子どもが助からない方がよかったのかもしれないと、言ってはいけないとは分かっているけど、やっぱり思うことはある。でも、そんなことを言えば、自分は地獄に落ちると思うし、何よりも生まれてきてくれたこの子に申し訳がなさ過ぎる。『子どもは神様からの授かりもの』という言葉を聞くたびに、そう思えない自分が嫌いになる。『産んでしまって、ごめんなさい』と思う。こういう気持ちをどうすればいいのか、本当に分からなくて、助けてほしいと思う」と語る。

15年以上にわたり新生児医療にかかわってきた、青森県立中央病院総合周産期母子医療センター新生児集中治療管理部門部長の網塚貴介医師は、「高度集中治療を行うということは、新生児に限らず成人でも、救命はできたものの後遺症を残してしまう可能性があるということ」と主張する。「どこまで救命するかということは、その国の経済状態によって、それぞれある程度規定されてくるだろう。しかし、国民に対して高度集中治療を行うとその国家が決めたのであれば、後遺症を残した人たちへのケアも一緒に行っていかなければならない。高度医療のための体制整備と、重症心身障害児医療や在宅支援はセットで整備されていくべきもの。まともな先進国であると自認したいなら、その義務がある。後遺症が残ったお子さんたちやそのご家族へのケアが十分になされていない現状は、言ってみれば、高級外車を乗り回し、海外旅行にも行っているのに、医療費や税金を払わないでいる人たちと本質的には同じようなもの。先進国として恥ずべき状態と言えるだろう。医療は決して『助けっ放し』になってはいけない」。

国立成育医療センター周産期診療部産科の久保隆彦医長は、「歴史的経緯から見ると、NICUによる重症児の受け入れが多くなったためにこうなったとも言える。社会の中での重症心身障害患者へのかかわりが必要。簡単に在宅と言うが、重症心身障害児を支える母親など家族の負担は膨大で、やはり社会が支えるべき。その点から言っても、今回の産科医療の無過失補償制度はひどいもので、脳性まひの子どもや家族を無視したシステム」と語る。

国立成育医療センター周産期診療部産科の久保隆彦医長は、「歴史的経緯から見ると、NICUによる重症児の受け入れが多くなったためにこうなったとも言える。社会の中での重症心身障害患者へのかかわりが必要。簡単に在宅と言うが、重症心身障害児を支える母親など家族の負担は膨大で、やはり社会が支えるべき。その点から言っても、今回の産科医療の無過失補償制度はひどいもので、脳性まひの子どもや家族を無視したシステム」と語る。

■重症心身障害児を救命するということ

井合医師は、重心でも同様に救命について考える場面があると語る。「重症心身障害児医療としてできることが増えたが、重症児が急変したときに、気管切開したり、人工呼吸器を付けたりするようにするのだろうかと思う。人工呼吸器が必要な状態になるようなことを、子どもたちは望んでいないのではないか」と語り、重心にかかわる医療者の中でも議論はあると指摘する。

重心では家族とスタッフとで話し合い、気管挿管や人工呼吸など、子どもの急変時の治療方針について考えている。入所が長いケースが多いため、家族とスタッフ間で信頼関係を構築しながら話し合っていく。「長く入所されている方のご家族だと、『あまり痛いことはしないで、この子の持っている力を全うさせたい』と言われる方が多い。ただ、それは長年のかかわりによって親子関係ができているから。新生児医療の場合は子どもたちが難しい状況にいて、『救わなければ』と始まり、親も大変な状況。自分の子どもと生活して『かわいい』と思うようになれていない時から始まるので、難しいと思う」と語る。

■医療の発達、どこまで求める

その一方で、医療の発達によって後遺症なく元気に育っていく子どもも増えているとの指摘もある。

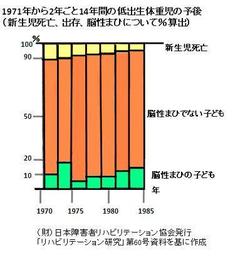

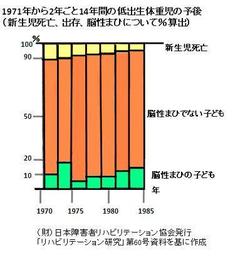

福岡医療福祉大の竹下研三教授(当時、鳥取大医学部教授)の1989年の研究報告によると、鳥取県内で周産期死亡率が低下するとともに、脳性まひの子どもの発生率が、50年代後半は1000出生当たり2.5だったが、75年には0.6にまで下がっていた。

しかし、75年以降は徐々に上昇し、81年には1.0にまで増えた。竹下氏は報告の中で、人工換気医療の導入によって以前なら亡くなっていたようなハイリスクの子どもが助かるようになったために、脳性まひの子どもが増えたと指摘している。75年以降、早期新生児死亡率の低下幅が脳性まひの発症率の増加幅を上回っていたために、結果的に脳性まひとならない子どもの数は増加していた。

しかし、75年以降は徐々に上昇し、81年には1.0にまで増えた。竹下氏は報告の中で、人工換気医療の導入によって以前なら亡くなっていたようなハイリスクの子どもが助かるようになったために、脳性まひの子どもが増えたと指摘している。75年以降、早期新生児死亡率の低下幅が脳性まひの発症率の増加幅を上回っていたために、結果的に脳性まひとならない子どもの数は増加していた。

加えて、この研究では、県内の周産期死亡の状況が全国の平均値とほぼ一致していることなどから試算し、55年から84年までに約3万3000人が脳性まひになるのを免れたとしている。

高度に発展した現在の医療を受けて増えている、重症の子どもと元気な子ども。わたしたちは、こうした数字をどうとらえ、医療にどこまで求めていくのだろうか。

豊島医師は、「NICU医療は、例えば戦争中だったら後回しにされてしまう医療かもしれない」とし、経済的な支援がなければ新生児医療は成り立たないと指摘。さらに、日本は外国と比べて、医療に対するコスト感覚が欠けているとし、「医療を追求するにはお金が掛かっているという意識が少ないと感じる。医療界にも患者さんにも、医療は無尽蔵に提供されるかのような錯覚があるかもしれないが、『理想的な医療』をすべての医療分野で追求できるほど医療費は確保されていないと、現場で感じる」と語る。

また、医療側の姿勢として、「患者さんに『医療への理解』を求めていくならば、われわれも変わる必要があると思う。今の医療がどういう状態か、患者さんや国民に率直に話して、共に見直していくべき時ではないだろうか」と指摘する。

■「社会=自分」として、ともに医療を考える

さらに、こうした複雑な問題について、医療者と患者を含む国民が共に自身の問題として考えていくべきと投げ掛ける。「現在の『限りある医療資源』の中で、必要な医療が何なのか、何から大事にしていくべきなのか、皆で一緒に見詰め直す必要があると感じる。よく『医療は社会が何とかすべき』といわれるが、その『社会』とは国民一人ひとりにも置き換えられることだと思う。国民それぞれが限られた医療資源を大切に共有し、それぞれが医療にできることを実行する必要がある。『医療』を皆の共有財産と考えて、皆がそれぞれにできることを考えていってもらえればと願っている」。

さらに、こうした複雑な問題について、医療者と患者を含む国民が共に自身の問題として考えていくべきと投げ掛ける。「現在の『限りある医療資源』の中で、必要な医療が何なのか、何から大事にしていくべきなのか、皆で一緒に見詰め直す必要があると感じる。よく『医療は社会が何とかすべき』といわれるが、その『社会』とは国民一人ひとりにも置き換えられることだと思う。国民それぞれが限られた医療資源を大切に共有し、それぞれが医療にできることを実行する必要がある。『医療』を皆の共有財産と考えて、皆がそれぞれにできることを考えていってもらえればと願っている」。

よりよい生活の質を求め、悩みや苦しみを味わい、また喜びを享受する患者と家族。彼らに寄り添い、現場で患者や家族のために最善を尽くそうと、瞬時に判断しながら、それでよかったのかと問い続ける医療者。わたしたち自身が、いったいどこまで救い、救われていくのだろうか。どこまでそれを求めることが、許されるのだろうか―。

の頭の毛は数年間伸び続ける(成長期)と寿命になり、毛根が退縮し(退行期)、毛が伸びない状態(休止期)になります。休止期毛は数週留まりますが、新しい毛根がその下方に再生され、新しい毛が伸び始めると古い毛が押し出されます。頭髪では、成長期毛が約85%、休止期毛は約10%です。休止期毛はブラッシングや洗髪の際に多く脱落しますので、その抜け毛が気になり、脱毛恐怖症になる人もいます。

の頭の毛は数年間伸び続ける(成長期)と寿命になり、毛根が退縮し(退行期)、毛が伸びない状態(休止期)になります。休止期毛は数週留まりますが、新しい毛根がその下方に再生され、新しい毛が伸び始めると古い毛が押し出されます。頭髪では、成長期毛が約85%、休止期毛は約10%です。休止期毛はブラッシングや洗髪の際に多く脱落しますので、その抜け毛が気になり、脱毛恐怖症になる人もいます。 素因のある女性も、男性ほどひどい薄毛にはなりませんが、ある程度の男性型脱毛症になります(図2)。女性でひどい男性型脱毛症にならないのは、女性では毛乳頭細胞に男性ホルモンを女性ホルモンに変換してしまう酵素があるためです。ただし、女性でも、男性ホルモン産生腫瘍などで過剰な男性ホルモンが作用すると、髭や性毛が濃くなり(hirsutism)、頭は男性型脱毛症になることがあります。図2(左) 女性のアンドロゲン性脱毛症

素因のある女性も、男性ほどひどい薄毛にはなりませんが、ある程度の男性型脱毛症になります(図2)。女性でひどい男性型脱毛症にならないのは、女性では毛乳頭細胞に男性ホルモンを女性ホルモンに変換してしまう酵素があるためです。ただし、女性でも、男性ホルモン産生腫瘍などで過剰な男性ホルモンが作用すると、髭や性毛が濃くなり(hirsutism)、頭は男性型脱毛症になることがあります。図2(左) 女性のアンドロゲン性脱毛症 答 高齢では、男性と同様に老人性脱毛症ですが、個人差があります。治療の適応になる脱毛症としては、女性も男性も円形脱毛症が最も高頻度で、人口の1~2%に生じ、男女比は1:1で、どんな年齢でも起こりますが、1/4は小児期に発症します。円形の脱毛巣ができるのが基本(図3)で、単発のもの、多発のものがあり、ときに頭髪の生え際が帯状に脱毛したり(ophiasis 型)、頭髪全体、さらには全身の毛が抜けてしまうこと(全頭型・全身型)もあります。病態としては、成長期毛根に起こるリンパ球浸潤で毛の産生が傷害されて、毛根が退縮し、毛が抜け落ちるものです。毛根組織の何らかの自己抗原に対する自己免疫反応とされています。成長期の毛根はダメージを受けても、毛根の浅いところに存在する毛幹細胞は傷害されないため、リンパ球反応が無くなれば容易に毛が再生されます。実際に単発~数カ所くらいのときは、多くは自然に回復します。図3 円形脱毛症.60歳、女性、単発型

答 高齢では、男性と同様に老人性脱毛症ですが、個人差があります。治療の適応になる脱毛症としては、女性も男性も円形脱毛症が最も高頻度で、人口の1~2%に生じ、男女比は1:1で、どんな年齢でも起こりますが、1/4は小児期に発症します。円形の脱毛巣ができるのが基本(図3)で、単発のもの、多発のものがあり、ときに頭髪の生え際が帯状に脱毛したり(ophiasis 型)、頭髪全体、さらには全身の毛が抜けてしまうこと(全頭型・全身型)もあります。病態としては、成長期毛根に起こるリンパ球浸潤で毛の産生が傷害されて、毛根が退縮し、毛が抜け落ちるものです。毛根組織の何らかの自己抗原に対する自己免疫反応とされています。成長期の毛根はダメージを受けても、毛根の浅いところに存在する毛幹細胞は傷害されないため、リンパ球反応が無くなれば容易に毛が再生されます。実際に単発~数カ所くらいのときは、多くは自然に回復します。図3 円形脱毛症.60歳、女性、単発型

最近のコメント