(関連目次)→ 地方医療の崩壊 実例報告 目次

(投稿: by 僻地の産科医)

読売ウィークリー 2007年10月14日号

読売ウィークリー 2007年10月14日号

http://info.yomiuri.co.jp/mag/yw/

新シリーズ「医療砂漠」を行く

第1部・産科 第2弾!! 全国版「産院空白」マップ

――――――――――――

ワースト25自治体名公表

――――――――――――

ルポ 「神奈川県分の面積」を1人で

担当する産婦人科医

ということで、読売ウィークリーですo(^-^)o

産科崩壊は徐々に現実のものとなってきています。

いつかイギリスのようになってしまうのではないでしょうか。。

(↓こちらもぜひぜひっ(>▽<)!!!!

Skyteam先生が新しいことを始められています!)

イギリス:熟練スタッフ不足でお産は命賭け

テレグラフ紙 2007/09/25

Medical News Japan 2007年09月30日

http://www.medicalnews.jp/index.php?itemid=134

日本のお産はどうなってしまうのでしょうか?ではどうぞ!!!

ニッポンを襲う「産科崩壊ドミノ」

本誌独自作製、産婦人科医“過疎地”全国マップの衝撃!!

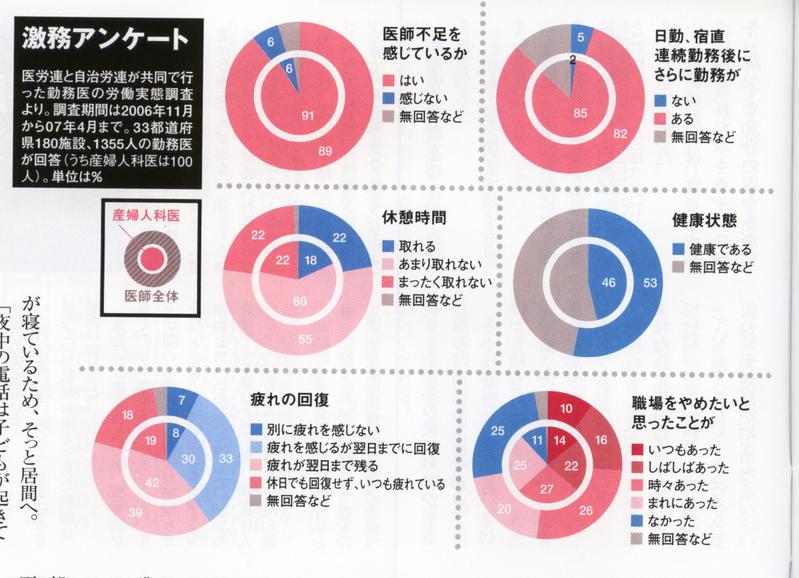

「産婦人科医残酷物語」としか言いようがない激務とストレスで、全国の病院勤務医や開業医が次々とお産の現場を離れている。残った医師にさらに重い負担がのしかかり、ついには地域のお産を支える病院の産婦人科も閉鎖――そんな負のスパイラルが止まらない。

本誌独自作製の全国産婦人科医“過疎地”マップでその実態を見てほしい。

かろうじて孤塁を守るドクターを密着取材し、精魂尽き果てた人の悲痛な声も伝える。

本誌 大屋敷英樹

(読売ウィークリー2007年10月14日号 p82-87)

神奈川県の面積に匹敵する地域を一人で受け持ち、1か月に48時間の休み以外、分娩、診療、急患と昼夜なく孤軍奮闘する産婦人科医がいる。福島県立南会津病院(南会津町)の安部宏医師(36)。その24時間に密着した。

「神奈川県」の面積に1人

水曜日の午後4時、安部医師は病院医局で迎えてくれた。素朴で親しみやすい笑顔が印象的だ。この日は午前中の診療が長引いた上、午後も人工授精の処置があったため、昼食は10分、カップラーメンで済ませたという。

「先週は結構大変でした。月曜から木曜日の4日間で8人生まれ、特に木曜日は、午前の4時と9時、午後の2時と9時という調子でお産が続き、一日中駆けずり回りました」

そう言いながらも、声は明るく弾んでいる。

「赤ちゃんとお産が大好きなんです。不治の病を治療するのと違い、産婦人科は目の前で母親が感動して泣いている。これほど感謝の声が跳ね返ってくる診療科はありません。急なお産でも、僕はいつでも喜んで駆けつけます。『次のお産も安部先生がいい』と来てくれる人もいるし、母子手帳には僕の名も残ります」

メスで治す外科も華やかだが、産科には外科的な帝王切開があり、内科的な超音波診断もある。安部医師にとって、産婦人科は色々な要素が含まれているので魅力的なのだそうだ。安部医師は福島県南相馬市出身。2004年4月、福島県立医科大学から南会津病院に赴任し、今年で医師11年目だ。出身県のへき地医療に9年務める義務がある自治医科大学出身のため、最初は「義務」で来た。

同病院がカバーする二次医療圏「南会津」は、県南西部に位置し、域内人口は3万1805人、総面積2342平方キロ。93%を森林が占める静かな田舎だ。最大の悩みは、緊張が絶えない仕事なのに、気分転換を図る時間がないことだ。休みは月1回、金曜日の午後5時から日曜日の午後5時まで、非常勤の医師が来てくれる48時間だけ。正月も、お盆も仕事。夏休みは5日間だけ取っている。有給休暇取得簿を開いてみせ、「年間40日あるけど、私だけ真っ白ですよ」と苦笑した。

医師として脂が乗り切った年齢だが、最寄りの大規模病院がある会津若松までは1時間。孤立状態で広大な地域を受け持つストレスは強い。近くに相談相手はおらずときどき出身医局の教授にメールでアドバイスを求めている。

手術5分前まで自分に点滴

2年前のある日、高熱と下痢でフラフラになった。ところが、午前中は外来の診察、午後から帝王切開の手術が入っており、手術5分前まで点滴をして乗り切った。1万件にー件の確率と言われる子宮内の症状に遭遇したこともある。出産直後に、母体から2000㏄も出血、その後も出血は止まらず患者はショック状態に。安部医師自身も顔面蒼白になった。患者が1週間後に退院し、ニコニコしながら挨拶に来た時には心底ほっとした。

いつお産や妊婦の容体の急変があるかわからない。だから常に、病院に30分以内に駆け付けることのできる範囲に身を置いている。車で1時間かかる会津若松市には行けない。南会津町内での娯楽はパチンコやカラオケぐらい。「呼び出しがあるかも」と考えると酒も飲めない。

「田舎なので、車で走っている時も、携帯電話の電波が届くか常に気になります。単身赴任していたころ、自宅で風呂に入っていて、病院からの電話の着信音に気づかず看護師から怒られたこともあります」

行きつけのスーパー温泉では、病院から緊急呼び出しの電話がかかり、従業員がサウナ室まで呼びに来たこともある。すぐ来てもらえるような代理の医師はいない。2年前、祖母が脳出血で倒れた時も見舞いに行けず、最期をみとることもかなわなかった。

「告別式だけ出席し、火葬場でお骨を拾う間もなくUターンしました。高校時代まで一緒に暮らし、大のおばあちゃん子だったのに、ひ孫の顔も見せられず悔いが残っています」

医学博士号を取った時も、「一世一代の晴れ舞台」である学位の授与式に当初は出席するめどがつかなかった。学会にも行けない。

電話を気にし、寿命が縮む

自分自身の長男が生まれた時も、会えたのは11日目だった。

午後6時過ぎ、病院から自家用車で社宅に帰宅。2歳の息子が寝ているため、そっと居間へ。

「夜中の電話は子どもが起きてしまうため、1,2回鳴っただけでパッと取らないと、といつも気にかけています」

月1回の休日は、とても貴重な家族サービスの機会。動物園や水族館に行くなどして、必ず町外へ出ることにしている。このあいだは栃木県内の水族館へ行った。夫人のちひろさん(30)は看護師。前にいた職場内での結婚だった。単身赴任した安部医師が孤独に耐えられなくなり、ちひろさんも4月に、病院を辞めて、夫の赴任地に来た。ちひろさんは、顔を曇らせて言う。

「夫はいつも電話を気にしている。このままでは寿命が縮まってしまう。せめて、家庭が癒やしの空間になるようにと、努力しています」

そのとき、食堂の電話が鳴った。「病院からだ」安部医師の表情がさっと変わった。やはり看護師からで、「陣痛が始まりました」と急を告げる連絡だった。

「こういう時は、午前3,4時ごろにお産になる可能性が高いんです」

電話をかけてきたのは新米看護師。不安げな声で、「妊娠36週(の早産)ですが、お産になってもいいんですか」と言ってきた。安部医師は、夕食を後回しにして再び病院へ向かった。

「私の顔を見れば、妊婦さんも安心するだろうからね」

午後6時50分、病院到着。すぐに白衣に着替えて病棟へ。安部医師が「心配ないから、ぼくに任せて」と激励すると、妊婦も「がんばります」と応じたという。

ほかの入院患者にも声をかけていく。実は、土・日曜日の休日にも、回診は欠かさず行っている。「(母子の)命の双方を預かっているのだから、地道な信頼関係が何より大切」というのが信条だ。

午後7時15分、再び自宅へ。それでも、夜中に予想される分娩を控え、緊張は解けない。

夜間のお産は週2,3件ある。お産は3年間で384件こなし、昨年は142件(うち手術42件)。前任者の最後の年は77件だったので、倍増させたという自負はある。勤務時間以外は「オンコール」(待機)態勢だが、手当が付くわけではない。分娩手当もない。

「県立病院だから身分は地方公務員で、昇給も年功序列。毎年基本給がー万円ずつ上がるだけです。出勤しないと時間外手当も付きません」

深夜の急患で緊張

午前1時25分、ホテルで待機していた記者の携帯電語が鳴った。妊婦の飛び込みの急患があったという。記者もタクシーで病院へ。降りぎわに運転手さんから、

「東京からですか?この病院も医師不足で困っているので、ぜひ定住してください」

と声をかけられた。記者を応援の医師と勘違いしたようだ。真っ暗な病院内で産婦人科だけが煌々と明かりがともる。青白くぐったりした表情の女性が車いすに乗せられて診察室へ。他県から親族の葬儀で訪れていた女性が夜中にお腹が痛み出したのだという。

「どのくらい痛い? 出血は」

安部医師の質問に、女性がかすれた声で受け答えする。胎児の心拍数を確かめ、点滴

を行った。

「とりあえず朝まで様子を見ましよう」

今度は、未明にお産になりそうだった妊婦の様子の診察だ。陣痛が遠のき、出産は当面ないと判断した。午前3時15分、ようやく自宅へ戻った。

「冬場の降雪時は、駐車場から雪に埋もれた車を出すのに30分、戻っても30分の雪かきが加わります。冬の夜にお産があると眠る時間はありませんよ」

冬季は豪雪に見舞われ、3メートルほども積もる。

午前7時15分、自宅から出てきた安部医師の目はやや赤い。

「ウトウトしただけですね」

病院に着くと、未明に運び込まれた急患妊婦は痛みも治まっていた。お礼の言葉を残して帰っていった。そして、普段通り午前の外来診察が始まる。診察を待っていた主婦、藤田

恵美さん(22)は言う。

「郡山市に嫁いでいましたが、母親が『いい先生がいる』というので、里帰り出産します。安部先生は優しいし、いろいろ教えてくれて信頼できます。この病院でお産ができなくなれば、別の病院に行くのに2時間かかります。ずっといてほしいですね」

午後はいつになく平穏だった。夕方、記者が病院を辞する時、安部医師が言った言葉が今でも耳に突き刺さっている。

「どんなに勤務がきつくても、大きな喜びがあるから続けてきました。でも、これ以上極限状態が続くなら、来年3月までが限界。もう燃え尽きてしまいそうです」

首都圏の医師も激務

激務の実態は首都圏でも同様だ。激務の実態は首都圏でも同様だ。本誌9月30日号の記事「全国で“お産難民”50万人へ」で伝えた通り、埼玉県の医師1人当たりの分娩取り扱い数が268人(都道府県平均は141人)で、お産に携わる医師への負担が日本一高い。なかでも、「県内一多忙な病院」と言われる川口市立医療センター産婦人科を訪ねてみた。ここの年間分娩数は約700件、常勤医は5人だが、受け持ち地域は川口市を中心に草加、戸田など計6市で、人口100万人を超える。お産をやめた医療機関が相次ぎ、東京などからも「お産難民」が流入。産科ベッドは40床あるが、切迫早産などの母体搬送は年100件を超す。正常分娩を受け入れる余地はほとんどない。

(続きは、こちら!!→産婦人科医不足は、どの都道府県でも深刻だ!

データてんこもりですo(^-^)o乞うご期待!)

(関連目次)→ 地方医療の崩壊 実例報告 目次

コメント