(関連文献→)妊産婦死亡 目次 妊娠経過中の脳出血 目次

ぽち→

臨床婦人科産科5月号 特集は母体救急ですo(^-^)o

http://www.igaku-shoin.co.jp/prd/00146/0014691.html

今月の臨床●母体救急

妊産婦死亡の歴史的推移

山崎峰夫

(臨婦産・61巻5号・2007年5月 p678-683)

はじめに

古事記には,日本の列島諸島をはじめ数多くの神々がいざなぎの命といざなみの命との間に誕生したというわが国の国産み神話が伝えられている.そのなかでいざなみは,最後の分娩が原因となって死亡したとされており,いわばわが国初の妊産婦死亡例である.そのような伝承が記録された背景には,妊娠・出産が女性にとって危険な難事業であることへの古代人の畏れの念がうかがえる.

これに対し現代の先進諸国では,少なくとも一般社会においては「お産は怖い」と考える人はほとんどいない.本稿では,母体死亡が稀ではなかったほんの百数十年前から現在に至る間の医学全般および産科学における診断・治療学の進歩を振り返ってみたい.

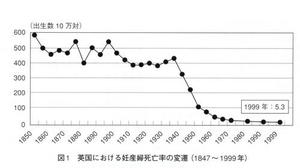

英国における19世紀半ぱ以降の妊産婦死亡率の変遷

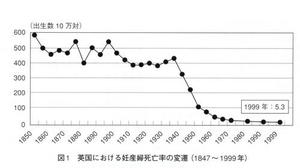

まず,図1に英国(イングランドおよびウェールズ)における妊産婦死亡率の変遷を示す.19世紀後半の妊産婦死亡率は出生10万対450~550ときわめて高かった.そして,死亡原因を産褥熱によるものと非感染性のものに分けると,1850年から1875年の間は非感染性の母体死亡が産褥熱の2倍近くであった.前者は1875年から1900年の間にわずかに滅少したのに対し,後者はわずかに増加し,その開きは1.2~1.3倍となった.

この19世紀後半から20世紀初期にかけての時期は,近代医学の黎明期である.例えば,血圧を比較的容易に測定することが可能になったのはこの時期であり,循環器疾患の病態解明や診断が格段に進歩した.産婦人科領域においては,1885年以降子癇患者は高血圧を呈するとの報告が相次いでなされている.また,すでに1840年代より多くの子癇患者は蛋白尿を示すことが多数報告されていた.これらの知見が合わさり,「浮腫,蛋白尿,高血圧を呈し,時に痙撃発作をきたす妊娠合併症」としての妊娠中毒症の概念が確立したのは20世紀初頭である.そして,その当初から高血圧が最も重要な徴候であることが示唆されていた1).

一方,母体死亡を減らそうという試みの一環として「prenatal care」が英国で始まったのも19世紀末の時期である2).治療手段は限られていたにせよ,栄養面や生活習慣のうえでの妊婦管理が有用であったものと推測できる.これらの社会的情況を反映して,1850年ごろから1930年ごろまでの約80年間で英国では非感染症要因による妊産婦死亡率は出生10万対でおよそ100の減少を示した.

しかし,一方では同じ時期の産褥熱による死亡数はほとんど変化がなかった.

産褥熱の克服

産褥熱についてはSemmelweisがすでに1847年に塩素水による合理的な発症予防法を提唱していたが,当時はその理論背景が十分知られていなかった.そのため,母体死亡減少効果はごくわずかの施設に限られ,この予防法が普遍的に広まるには至らなかった.産褥熱による死亡の減少は1932年のサルファ剤開発と1941年のペニシリン再評価(発見は1928年)以降のことである.実際,英国における1931~1935年統計から1945~1950年統計の間の妊産婦死亡率減少率は著しく,全体の死亡数は約4分の1に(出生10万対430から110に),産褥熱による死亡だけに限れば約8分の1に(出生10万対160から20に)なっている.

産褥熱死亡の激減には抗菌療法以外の因子も寄与している.まず,細菌学の発展により清潔操作が徹底されたことで,分娩介助そのものに伴う感染の機会が減った.また,次項に述べるような経過を経て帝王切開術の安全性が高まったことが,極端な遷延分娩や無理な経膣手術分娩の減少をもたらし,上行性感染の成立や分娩後の体力消耗による感染拡大という条件が回避されることに貢献した.

帝王切開術の進歩

古代には死亡した妊婦に対する宗教的儀式としての帝王切開術が施行されていた.経膣分娩困難例に対する母体救命目的の帝王切開術が文献に記載されるようになったのは16世紀以降のことである.しかし,当時の術式は,体部縦切開・子宮切開創放置という荒っぽいもので,出血および感染によりほとんどは母体死亡になったとされる.

古代には死亡した妊婦に対する宗教的儀式としての帝王切開術が施行されていた.経膣分娩困難例に対する母体救命目的の帝王切開術が文献に記載されるようになったのは16世紀以降のことである.しかし,当時の術式は,体部縦切開・子宮切開創放置という荒っぽいもので,出血および感染によりほとんどは母体死亡になったとされる.

それから200年以上経過した1786~1876年のパリの統計でさえ,帝王切開の死亡率はほぼ100%であったとの報告がある3).また,19世紀になると種々の麻酔法が開発されたことから(表1),児を娩出できずその後必発の感染や出血により母体が死亡するのを待つよりは,「いちかばちか」で帝王切開術による母体救命を試みる頻度が増えたものと思われる.

表1 麻酔法開発の歴史

(1804年 : 華岡青洲による全身麻酔下の乳癌手術)

1804年 : モルヒネ分離抽出

1844年 : 笑気ガスによる麻酔

1946年 : 工一テルによる麻酔

1847年 : クロロホルムによる麻酔(無痛分娩)

1898年 : 脊椎麻酔

しかし帝王切開による母体死亡率は,1865年の英国で85%3),1887年のニューヨークで92%4)というきわめて高いものであった.

つまり,20世紀直前までの帝王切開術はきわめて危険な手術であった.

なお,本邦初の帝王切開術は1852年4月25日(新暦6月12日)埼玉県秩父の蘭方医伊古田純道(1802~1886)により施行されたことが記録されている.遷延横位となった状態で産婆の要請に応じて駆けつけた33歳の妊婦に対して帝王切開が施行され,その後母体は88歳の天寿を全うした5).

危険極まりなかった帝王切開術が安全に施行されるに至った経過はまさに近代産科学の苦闘の歴史である.術式の改良については,19世紀末より20世紀初頭にかけての出血量減少や感染防止を目的とした三様のアプローチがあった.

まず,当初は放置されていた子宮切開創を縫合する試みで,18世紀後半すでに提唱されていたとされるが,文献的には1881年Sangerによる子宮創2層縫合法の報告が広く知られている.

一方,帝切後の出血と感染の源を断つとの考えに基づいて,児娩出後直ちに膣上部切断術を行うという術式が1876年Porroにより報告された.今に名を残すPorro手術は,もともと帝王切開術そのもののリスクを減少させることを目的に考案されたものである.SangerあるいはPorro術式の追試では帝王切開後の母体死亡を約50%減少させたとの成績が報告され,いずれも画期的な進歩であったといえる.

次いで,子宮筋層切開を子宮下部に入れることで出血量そのものを減らせることが判明した.子宮下部切開は1800年代の初期より試みがあったとされるが,1912年Kronigによる子宮下部縦切開,1926年Kerrによる子宮下部横切開法の報告を経て現在の術式が完成したとされている.一方,感染予防を目的にした腹膜外アプローチを考案し,その延長線として子宮下部切開法を実施した報告もなされている(Frank1907年).

その後,前述の抗菌薬療法の確立,後述の輸血療法の発達に伴い帝王切開術の安全性は飛躍的に高まった.たとえば,Davisは1951年,1,962例の帝王切開術における母体死亡は2名(0.1%)で,死亡例のいずれも肺血栓塞栓であったと報告している6).このように帝王切開術の安全性が確立した1950年代以降になりようやく「胎児救命を適応とした帝王切開術」という概念が正当化されるに至った.

輸血発展の歴史

1616年,イギリスのハーベイは血液循環動態を解明するとともに,動物実験により輸血療法の可能性をはじめて提唱した.しかし,その後試みられた動物血やヒト血を用いた輸血療法のほとんどは当然ながら失敗に終わり,輸血禁止令が出されたほどであった5).

古来,軟産道損傷や子宮収縮不全,そのほかに起因する産科出血は母体死亡原因の大きな割合を占めていた.そこで,輸血療法の確立が母体死亡激減に大きく寄与すると期待されていたことは想像に難くないが,その実現には19世紀まで待たねばならなかった.

ヒト血液を重症貧血患者に輸血する試みが再開したのは,1818年とされ,1825年には分娩時大量出血に対する輸血療法にて約半数を救命したとの報告がある5〕.もっとも,LandsteinerによるABO血液型の発見は1900年,クエン酸Naによる抗凝固薬開発は1914年であった.したがって,19世紀初め草創期の輸血療法は,血液型を考慮せずにドナーの血液を直接患者に注入するという原始的かつ危険なものであった.

その後,輸血療法は第一次世界大戦(1914~1919年)中に傷痍兵士の治療法として急速に普及した.日本における輸血療法は,1919年に九州帝大で膿胸患者に,東京帝大で子宮筋腫患者にそれぞれ実施されたのが初めてとされている5).

さらに,1937年には米国でいわゆる血液銀行が設立され,保存備蓄体制が確立した.その後勃発した第2次世界大戦(1939~1945年)もまた輸血療法の飛躍的発展に寄与したとされる.このような輸血療法の普及の過程は,先に述べた,英国における非感染症要因の妊産婦死亡が1935年以降に激減した時期とまさに一致する.

その後,1944年には血漿分画製剤の開発が始まったが,1970年代後半のDICの病態解明に伴い,これらの製剤の産科領域における重要性は飛躍的に高まった.一方,梅毒,B型肝炎,C型肝炎,HIVなど感染症の病原体スクリーニング体制が時代を追って整備されることで輸血の安全性が向上した.しかし近年では,輸血は臓器移植であるとの概念より,感染症リスクのみならず免疫学的リスクの観点からもできるだけ避けるべきと考えられている. そこで1980年代以降は,貯血式白己血輸血が普及している.産科領域では特に分娩時出血量が多いと予測される前置胎盤例で,予定帝王切開術前準備として貯血しておき,供給血液輸血回避をはかる例が増えている.筆者の施設でも,過去5年間に扱った前置胎盤例29例中21例(72%)で平均655±319mlの術前貯血を行っており,術中または術後に日赤供給MAP血を輸血したのは貯血例では2例(9.5%),非貯血例では3例(38%)であった.

わが国における妊産婦死亡の特徴

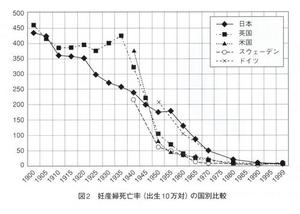

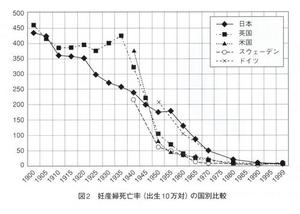

わが国の出生10万当たりの妊産婦死亡数は,最も古い1900年(明治33年)の統計では436と報告されている.その後,1940年までの10年ごとの数字は,それぞれ364,353,272,240であり,第2次世界大戦前までのわが国の母子医療水準は先に述べた英国と比べて遜色ないことがうかがえる.しかし,1940~1950年の10年間に目覚しい進歩を遂げた英国や米国,北欧に比べ,同時期以降の日本における妊産婦死亡数の減少は大きく遅れをとった(図2).妊産婦死亡の調査方法は国により若干違いがあるため単純な比較は難しいが,敗戦国である西ドイツも日本と同様の情況であったことは興味深い(図2)、戦後復興に至るまでの国内社会基盤の安定に時間を要したことはその一因であろう.しかし両国とも妊産婦死亡数がほかの先進諸国のレベルに到達したのは1990年代以降のことであり,医療技術や生活水準以外の要因,例えば医療制度などとの関連が示唆される.

わが国の出生10万当たりの妊産婦死亡数は,最も古い1900年(明治33年)の統計では436と報告されている.その後,1940年までの10年ごとの数字は,それぞれ364,353,272,240であり,第2次世界大戦前までのわが国の母子医療水準は先に述べた英国と比べて遜色ないことがうかがえる.しかし,1940~1950年の10年間に目覚しい進歩を遂げた英国や米国,北欧に比べ,同時期以降の日本における妊産婦死亡数の減少は大きく遅れをとった(図2).妊産婦死亡の調査方法は国により若干違いがあるため単純な比較は難しいが,敗戦国である西ドイツも日本と同様の情況であったことは興味深い(図2)、戦後復興に至るまでの国内社会基盤の安定に時間を要したことはその一因であろう.しかし両国とも妊産婦死亡数がほかの先進諸国のレベルに到達したのは1990年代以降のことであり,医療技術や生活水準以外の要因,例えば医療制度などとの関連が示唆される.

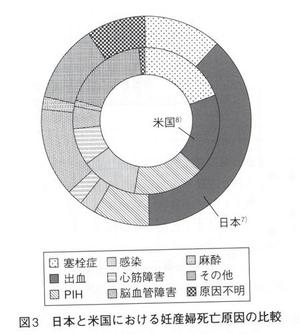

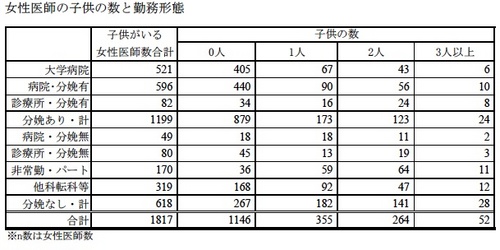

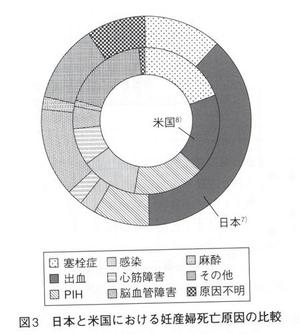

長屋らは1991~1992年のわが国における妊産婦死亡総計230例のうち197例について詳細を調査した.そのなかで72例(37%)は関わる医師が複数であったり施設設備が十分であったなら救命は困難ではなかったと考えられると報告されている.つまり,小規模産科診療施設での分娩数が多いというわが国独特の医療体制と一部の母体死亡との関連性が推測されている7).上記の救命の可能性があったと判断されたなかで46例が産科出血による妊産婦死亡であった.これは,従来わが国では欧米に比べ特に産科出血による死亡の割合が多いことに関連する成績といえよう(図3)8).

長屋らは1991~1992年のわが国における妊産婦死亡総計230例のうち197例について詳細を調査した.そのなかで72例(37%)は関わる医師が複数であったり施設設備が十分であったなら救命は困難ではなかったと考えられると報告されている.つまり,小規模産科診療施設での分娩数が多いというわが国独特の医療体制と一部の母体死亡との関連性が推測されている7).上記の救命の可能性があったと判断されたなかで46例が産科出血による妊産婦死亡であった.これは,従来わが国では欧米に比べ特に産科出血による死亡の割合が多いことに関連する成績といえよう(図3)8).

ただし,現在でも日本では小規模産科診療施設での分娩はなお多いものの,2004年の妊産婦死亡率は4.3と国際的にもきわめて良好な水準に到達した(表2).これは,産科医師の努力とともに各地における産科救急システム整備などのハード面での進歩によるものと思われる.

表2 母体死亡率(出生10万対)国際比較

日本2004年: 4.3

2000年: 6.6

英国1999年: 5.3

米国1998年: 7.1

スウェーデン1998年: 7.9

ドイツ1999年: 4.8

インド(1990~2004年): 540

中国(1990~2004年): 51

妊娠初期の異常と妊婦死亡

1.流産

すでに述べたように1970年の日本における総母体死亡率は英国,米国,スウェーデンなどの成績と比べればきわめて高い値であった.しかし,そのうち流産に関連した死亡は英国の40%であり,スウェーデンに比べてもわずかに低い数字であった.これにはさまざまな要因の関与が想定されるが,わが国においては,

(1)合法的人工流産が認められているため,非合法堕胎がきわめて少なかった

(2)国民皆保険のため,流産の症状を発現した女性が経済状態にかかわらず比較的早く医療機関に受診し,処置や抗生物質療法を受けることができた

――などの社会的環境の影響も無視できない.

世界的な視点からは,望まない妊娠を防止するための低用量ピルやいわゆるmorning-after pillの普及,あるいは人工妊娠中絶の法制度の確立と抗プロゲステロン製剤やプロスタグランディン製剤による妊娠早期の薬物的流産の認可などが特に開発途上国における女性の健康増進に寄与するものと期待されている9).

2.子宮外妊娠

わが国における子宮外妊娠による母体死亡は,1955年統計では一時的に22という高い値を示したものの,第2次世界大戦前の1935年から1960年まで出生10万対およそ15前後の比較的一定した値で推移していた.しかし,1965年統計では8と減少に転じ,1970年は4,その後も引き続き減り続け,1991~1992年のデータでは0.3という低値を記録している7).

この減少には妊娠診断法の進歩が大きく貢献したと考えられる.妊娠診断の重要な根拠である妊娠反応は,1960年代初期までは雌家兎を用いたFriedman反応(1929年に発表)などの生物学的

検査方法が用いられていた.しかし1960年にhCGの免疫学的測定法が発表され,それから急速に簡便化かつ迅速化が図られた.特に,1970年になりラテックス凝集を用いたスライド法の診断キットがわが国で市販されるようになると,妊娠6週ごろには診察室で検査結果がすぐに判明し,簡単に妊娠の診断が可能になった.さらには,1980年代後半以降には高感度酵素標識イムノア

ッセイ法によるhCG検出法が普及し,妊娠の診断が格段に早い段階で可能となった.そして,1980年代前半以降に経膣法超音波断層法が普及すると,高感度の妊娠反応と組み合わせることで子宮外妊娠を未破裂のまま診断することが可能となった.子宮外妊娠の破裂による失血死減少の背景にはこれらの事実が存在する.

おわりに

この百数十年の間,妊産婦死亡率は100分の1に減少した.しかし,昨今わが国においては産科医療危機が叫ばれ,良質の医療をどこでも均一に提供できる体制に不安が生じている.さらには,晩婚化や不妊治療の普及に伴い高齢妊婦は確実に増加しており,合併症を持つ女性や多胎症例も多い.今後さらに妊産婦死亡を減少させ続けるために,産科医は社会全体と連携をとって努力していかねばならない.

最近のコメント