(関連目次)→厚労省の問題点 他科でも顕著な医療崩壊

(投稿:by 僻地の産科医)

国立病院改革の端緒か

麻酔科医が連携し、がんセンター手術部門を再建

キャリアブレイン 2009年1月28日

熊田梨恵

(上) http://www.cabrain.net/news/article/newsId/20313.html

(下) https://www.cabrain.net/news/article/newsId/20314.html

麻酔科医不足が取りざたされていた国立がんセンター中央病院に、麻酔部門の責任者として元横浜市立大麻酔科准教授の宮下徹也氏が就任して4か月が過ぎた。横浜市大で起こった患者取り違え事故後に手術部門を立て直したキャリアを持つ宮下氏の就任により、麻酔部門の立て直しが徐々に進み、土屋了介院長も「ほぼ昨年と同じ手術件数に戻りつつある」と、喜びの表情を見せる。しかし、国立がんセンターには、麻酔部門の問題だけにとどまらないさまざまな組織的な問題が見え隠れしている。今回の麻酔部門の改善が、国立がんセンター全体の改善の端緒となり得るだろうか―。

【関連記事】

麻酔科医育成で国立病院が初の連携

国立がんセンター、麻酔の責任者が就任

日本の臨床開発を底上げし、世界のがんセンターに

「麻酔科医に歯科医を活用」は慎重に

周産期医療で麻酔科医の“派遣部隊”を―厚労相

現在の国立がんセンターの手術件数は週平均で16.4件。約5000件の年間実績を上げていた昨年と、ほぼ同じペースにまで戻ってきている。土屋院長は「宮下医師が麻酔科医の働き方を良くしてくれた。非常勤の医師も応援に来てくれているおかげで、ほとんど昨年と同じ件数に戻りつつある」と笑顔を見せる。

日本で最大級のがん治療施設である国立がんセンターの麻酔科医不足をめぐっては、常勤の麻酔科医10人のうち半数の5人が昨年末から今年3月にかけて相次いで退職。麻酔科医不足が報道でも大きく取り上げられ、昨年まで5000件弱だった手術件数も、今年は3500件弱にまで減少するとみられていた。土屋院長は日本麻酔科学会に協力を依頼し、10月1日に麻酔部門の責任者として宮下氏が就任。同院は手術部門の立て直しに乗り出した。

宮下氏は、1999年に横浜市立大附属病院で起こった患者取り違え事故後、当時の山田芳嗣教授(現東大大学院麻酔学教授)らと共に院内の立て直しを担った中心人物だ。麻酔科医の働き方を改善するため、医局にジョブシェアリングなど医師が働きやすくなる仕組みを導入し、年に約30人が入局するほどの人気医局に育て上げた。周囲からの信望も厚い宮下氏の就任は、院内外からの注目を集めた。

■責任の所在を整理して麻酔部門を整備

土屋院長は当時の麻酔部門の状態について、「国の機関でもあり、柔軟な人材交流がなく、古い体制がそのまま残っていた。一昔前の麻酔科の体制で働きにくかったと思う」と語る。また、不足していた麻酔科医の充足が優先してしまい、手術部門の体制整備がなおざりになっていた側面も否めないとする。

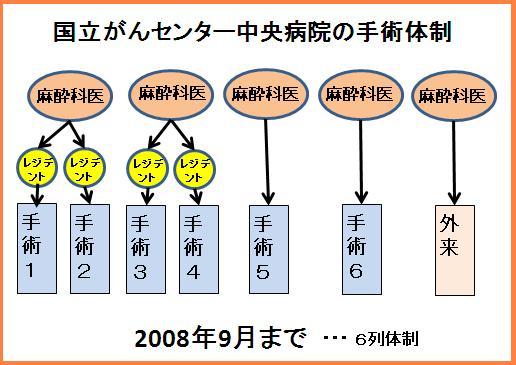

宮下氏は仕事初日から、現状把握のために麻酔科医や臨床工学技士らからヒアリングを始め、15室ある手術室の麻酔器やモニターなどをすべてチェックし、問題点を洗い出した。当時のがんセンター内に麻酔科医は宮下氏を含めて5人、レジデントは4人。1人が外来を担当し、2人がそれぞれ手術麻酔を掛け、残る2人がそれぞれレジデントを2人ずつ担当。6列の手術体制を取っていた。しかし、これまではレジデント指導に就く麻酔科医が毎回違っていたため、指導方法が異なってレジデントが困っていたという。このほか、年配の麻酔科医にとっては夜遅くまでの手術は体力的につらかったり、もともと緩和ケアを希望して同院に来た麻酔科医が、人出不足のためにやむを得ず手術麻酔に従事していたりするなど、さまざまな問題があった。宮下氏は当時の状況について、「それぞれのスタッフがばらばらの感性や考え方で動いていたし、やり方が違っていたので、麻酔科医も看護師もそれぞれに不満を抱えている状況だった。だから、どうすれば皆が働きやすくなるかを一番に考えた」と振り返る。

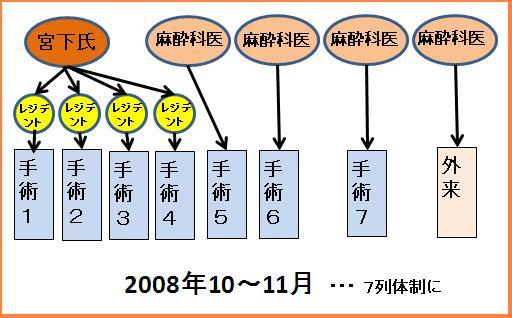

宮下氏は、この状況を改善するために自らレジデント4人を担当。手術部門の責任者として、他部門からの意見を受け付ける“窓口”を一括して担った。週に4回は自分が最後まで残って手術を見て、他の医師には早く帰ってもらうようにした。緩和ケアを希望していた医師については、週2回の手術麻酔を1回に減らし、オンコールからも外した。手術体制はレジデントの指導医が宮下氏1人になったので7列に増え、手術件数の増加につながった。日中はレジデントの指導で食事も取れず、夜に手術が終わると書類整理や今後の体制整備のために時間を費やした。連日深夜まで働き、2か月で体重が5キロ減った。

宮下氏が就任して1か月がたった昨年11月、同院の脳神経外科の宮北康二医師は、宮下氏について次のように話していた。「現時点で麻酔科や手術運営が変わったとは言い難いと思うし、今後どうなるかさえ本当のところは分からない。ただ、宮下部長のやる気や気概は誰もが感じるところ。これからいろいろなことが確実に変わっていくだろうし、組織の組み立てについて、われわれ外科医は大きな期待を寄せている。素晴らしい麻酔科部長が就任されたので、これから良くなっていくと確信している。手術には看護師や臨床工学士などさまざまなスタッフがかかわっているため、麻酔科だけが良くなっても駄目で、組織全体として良くならないといけない。周辺の医師や看護師、コメディカル、病院幹部などを含めて病院全体で支援体制を整えていかなければならないと思う」。

■国立病院の連携による麻酔科医育成

このほか、宮下氏が注目したのが麻酔科医の「教育」だ。「人を集めるための最大の武器は教育。がんセンターの手術麻酔は単調なので、麻酔科医にとっては魅力が薄い。だから、誰もが来たくなるような研修プログラムを作ろうと思った」。これまで、麻酔科医の教育プログラムを横浜市立大で考えたり、米国留学の際にも教育体制を見てきたりした宮下氏は、その経験を生かして教育プログラムを考案。国立循環器病センターや国立国際医療センター、国立成育医療センターなどと連携して、がんセンターの研修医が心臓や救急、小児の麻酔を経験できる研修プログラムを考え出した。この研修は、国立病院が連携して医師を育てるという初の試みで、2010年度の開始が目標だ。国立循環器病センターの友池仁暢院長は「麻酔科医がぎりぎりの人数で動いている中、皆が協力していくことが必要。一つのいい方向だと思う」と話している。

■がんセンターの周術期体制整備へ

さらに、昨年10月には秋から「周術期管理センター」を設置している岡山大医学部の麻酔科を視察。同センターでは呼吸器外科の患者を対象に、手術前の検査から手術後のリハビリなどまで、周術期を担当麻酔科医と専属の看護師が一括して見る体制を取っている。周術期チームを組むことで、麻酔科医が麻酔医療に専念し、医療のレベルアップを図っている先進的な病院だ。同大の森田潔教授は宮下氏と話した時を振り返り、「非常にエネルギッシュで素晴らしい、前に進んでいくタイプの方。彼ならこうした仕組みを整えていくには適任ではないかと思う。がんセンターは全国的にも注目を集める組織。そのような所でぜひこうした取り組みをやってもらえれば」と語る。

また、かつて岡山大の麻酔科は、麻酔科医不足に悩む国立がんセンターに応援の医師を派遣したことがあった。しかし、当時の国立がんセンターの麻酔部門はまだ多くの問題を抱えていたので、派遣された麻酔科医が居づらくなって早々に退職してしまった。土屋院長はこれについて「大変申し訳ないことをしてしまった」と話しており、お互いに気まずさが残っていたという経緯がある。しかし、今回の宮下氏の就任によって、森田教授も「宮下医師がいるなら応援を考えることもできる」と積極的な姿勢で、双方の関係改善にもつながっている。

土屋院長は宮下氏について、「真の臨床家だ。どんなことが起こっても泰然自若として対応し、人の話をきちんと聞くことによって組織を改善していこうという姿勢なので、周囲からも信頼されている。レジデントも彼が来たことを喜んでいる」と語り、着実に麻酔部門の改善につながっていると笑顔を見せる。

土屋院長や宮下氏らがんセンタースタッフは、今後も手術部門の体制整備にとどまらず、積極的に周術期の体制を整えていく考えだ。こうして、表向きはがんセンター手術部門の改善が進んでいるようにも見える。

国立がんセンター中央病院の組織整備が進む一方、同院には手術部門の体制整備だけにとどまらない、複雑な問題が残っていた。土屋院長は「病院の中には以前から人間関係などさまざまな問題があって、宮下医師にはつらい思いをさせてしまっている。彼自身、強い精神力の持ち主だから頑張ってくれているが、大変な思いをしていると思う」と、表情を曇らせる。

■問題放置、事なかれ主義のがんセンター

国立がんセンターなど国立病院については、厚生労働省から2年交代で派遣されてくる運営側の職員と、実際に病院で臨床に携わる現場職員の乖離(かいり)が以前から指摘されていた。病院の運営が現場に即しておらず、組織に一体感がないことは、現場職員の意識にも影響している。国立病院の職員は基本的に“首”になることはなく、一度肩書のある職に就くなど既得権益を獲得すると、立場を脅やかされないようにするため、組織内で起こった問題に積極的に関与したり、他部門の問題に首を突っ込んだりしなくなるという。

がんセンター中央病院で勤務した経験のあるJR東京総合病院血液・リウマチ科の小林一彦主任医長は、「失うものが増えるほど、ますます守りに入るので、ほかのスタッフとのコミュニケーションを取らなくなる。このため、院内は殺伐としていて、何か問題が起こっても皆他人顔。誰かを悪者にして自分は知らないふりをしたがるという独特の雰囲気があった。お互いの足を引っ張ったり、問題を放置したりするなど、事なかれ主義の体制が染み付いている」と、組織の一体感のなさがさまざまな問題を引き起こしていたことを指摘する。

宮下氏の就任当初も、さまざまな問題が起こった。麻酔部門を改善するために就任した宮下氏について、「侵略者」と呼んで悪者扱いするうわさ話が流れたり、業務用のメーリングリストで院長をバッシングする内容のメールが流れたりした。このほか、職員の集団サボタージュも計画されていたという。こうした状況下で、宮下氏が業務を改善しようにも看護部との調整がうまくいかず、なかなか協力体制が築けなかった。宮下氏は、看護師長の下に中堅の看護師を置くことで、麻酔部門の仕事の流れを調整しようと提案した。しかし、「11月中ごろに看護部長にお願いしてOKをもらっていたが、11月末に看護部長から『そんな話はない』と言われた。裏切られたと思い、こういう状況が続くならもう辞めたいと思った」と、苦々しげに振り返る。

さらに、宮下氏が組織改善のために動くうちに、職員と業者間の癒着の疑いまで浮かび上がるなど、これまで水面下で潜んでいたさまざまな問題が一気に見え始めた。こうして、短期間のうちに同院では何度も激変が起こり、それまで沈黙を保っていた職員にまで波紋を広げた。ますますさまざまなうわさが飛び交うようになり、宮下氏が組織を良くしようと動けば動くほど、見えないところで足を引っ張られたり、妨害を受けたりするようになった。

■前代未聞、麻酔科医の連携で“手術部再建計画”

こうした状況が続き、宮下氏は、昨年12月に入ってから体調不良を理由に仕事を休むようになった。異変を察知したのが、宮下氏の恩師である山田芳嗣教授と横浜市立大附属病院麻酔科の後藤隆久教授だった。

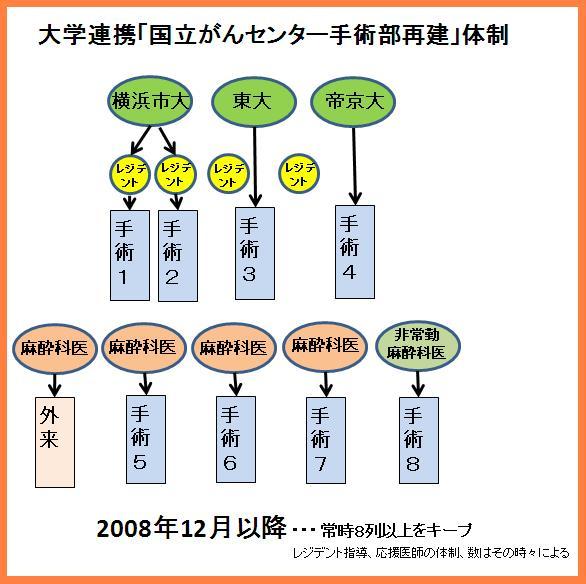

「お二人がこの状況を察して、サポートしてくださった」(宮下氏)。両教授は、窮地に陥った宮下氏やがんセンターを助けようと、横浜市立大や東大から応援の非常勤麻酔科医を次々に派遣。後藤教授はサポートの陣頭指揮を執り、自らも休日を使ってがんセンターに駆け付け、レジデントの指導を引き受け、手術麻酔も行った。さらに、この窮状を聞き付けた両教授の恩師に当たる森田茂穂帝京大麻酔科教授も支援に加わり、帝京大や聖マリアンナ医科大からも非常勤麻酔科医が派遣され、約15人の麻酔科医ががんセンターの支援にかかわるという、前代未聞の事態となった。手術件数も、宮下氏が休職中も常に8列以上の手術体制が確保されていたため、順調に増加していた。

関東の麻酔科医の連係プレーで宮下氏を助け、がんセンターの窮地を救うという今回の動きについて、日本麻酔科学会の古家仁常務理事は、「大学の枠を超えて一つの病院を協力して助けるという、今までなかったこと」と指摘。「これが一つの契機になり、さまざまな大学で一つの病院を助けていくという体制につながってほしい」と期待感を示す。さらに、「宮下医師は人を引き付ける魅力があり、彼が話すことは理解できる。だから皆サポートしたのであって、彼でなければこうはならなかったと思う」とも語る。

■国立病院は「現場知らない人間が考えたシステム」

帝京大からの応援部隊として加わった大嶽浩司医師(帝京大医療情報システム研究センター客員准教授)は、「多くの麻酔科医が、違う大学から一つの病院に来て麻酔を掛けているという状態は、期せずして“他流試合”になったようなもので、ある種の楽しさもあった。宮下部長の勤務状況は、彼自身の体にも、医療安全についても問題が起こりかねないほどの超過勤務で、よくあれだけのことができたと思う」と語る。また、がんセンターの問題点も次のように指摘する。「麻酔科として重要な器具のメンテナンス費用も出ず、現場に立ったことがない人間が考えたシステム。厚労省側の医系技官も今回の問題について、まるで他人事の様子でおかしいと思う。医師免許を持った医系技官なのだから、麻酔科医が足りないなら現場で麻酔を掛ける手伝いをしてもいいと思う。そもそも、国立病院に来る医師は給料が安いということは最初から分かっているのだから、お金で動く人間ではない。5人いた麻酔科医が一度に大量退職するということは、何か別の大きな問題があったはずで、そのあたりを考える洞察力がないのではないか」。

■がんセンターのコミュニケーションを復活させる

今年1月の第2週、宮下氏は職場に復帰した。しかし、「この病院は何も変わっていなかった。誰もわびることもしないし、まるで何もなかったかのように振る舞っていて、何かがおかしいと思った。このままの病院で常勤医に来てもらおうとは、とても思えない。国のためにはなるかもしれないが、その人自身のためにならない」と、苦々しげにこの時の胸の内を語る。

こうした苦しい状況から抜け出せない宮下氏の背中を押したのは、山田、後藤両教授だった。特に後藤教授は同院の現場で応援として働きながら、同院の空気は宮下氏を拒んでいるのではなく、応援しようとする流れもあると感じたという。

ある夜、後藤氏は宮下氏に向き合い、声を掛けた。

「世論は宮下についていってくれる。だから、行け」

宮下氏の中で何かが吹っ切れた。

「自分にはポジションの後釜を狙っている人がいるわけでもない。これまで麻酔科医として十分なキャリアも積んだ。ここで思い切りやって駄目になったとしても、失うものは何もない」。宮下氏は、「中央突破」を決めたと決意を語る。

これまで、院内の多くの部門の責任者が宮下氏に対し、「何をどうしてほしいのか」と、答えだけを求めてきた。「それまで、問いに対して答えてはきたが、そのコミュニケーションには心が入ってなかった」(宮下氏)。

1月のある日、再び宮下氏にこう尋ねてきた責任者の一人に宮下氏はこう答えた。「あなたが考えてほしい。この病院の中でどういう麻酔部門になってほしいのか。皆で考えて、それを僕に教えてほしい。そうしたら、僕らはその通りにする」。

宮下氏は、今後の麻酔部門のあり方について考える会合を開くため、身近にいる職員に声を掛け始めた。皆で真剣に麻酔部門という自分とは違う分野について真剣に考えることで、本来のコミュニケーションを取り戻そうという試みだ。「成功するかどうかは分からない。でも、この病院内の現場で働いている、既得権を持たない若手の世論を形成していかなければ、人は動かない。自分のことじゃなく、相手のことを考えようとして、相手に対する興味を持つことが、コミュニケーションの始まり。そうすれば、変われると思う。そこで出た結論については、自分が責任を持つ」。

■手術部再建WGが発足

こうして迎えた1月19日、「手術部再建ワーキンググループ」の会合が院内で開かれた。宮下氏や土屋院長は冒頭のみ出席し、後は有志で参加した職員らのディスカッションに任せた。「病院のリーダーシップが欠如していて、目指すビジョンが見えない」「教育の質が低い」「スタッフの一体感がない」「改善・効率化しにくい組織文化がある」など、率直な意見が次々に出された。

会合に参加した大嶽氏は、「非常に活発な意見交換で、皆が自分の意見を熱く語っていた。今は手術室についての会議だが、病院全体のあるべき姿を語っていけるようにしたい。今はまだ他大学から応援の医師が来ている状態だが、本来は国立病院が自立して運営できないといけないはずだ」と感想を語る。

会合の報告を聞いた宮下氏は、「皆一生懸命に病院のことを考えているのに、意見を披露する場がなかった。それがこうやって話せたのはよかったと思う。こうした現場の草の根の意見を何らかの形でトップに伝え、成果を上げていきたい」と話す。

今後、会合はオープン参加にして月1回のペースで開催する予定。次回までの課題は「5-10年後の病院の姿を考えてくること」。

宮下氏は、「この病院には、上級職の求心力はあったかもしれないが、職員同士の横のつながりが切れていて、コミュニケーションがなかった。サイレントマジョリティーが本当にサイレントで声を上げない。職員皆が病院の今後を考えて発言し、一緒に“みこし”を担いで、同じ方向に進んで行くようになっていけばいいと思う」と語る。

土屋院長は、「現場の人が発信できる体制でないといけない。現場から国立がんセンターを改善していくため、どんどん意見を出して突き上げていってもらいたい。若い人たちのアイデアに期待している」と話している。

少しずつではあるが、がんセンター中央病院の中に温かい血が巡り始めた。麻酔科医不足によって患者が手術を受けられなくなるという絶体絶命のピンチを、学会や大学が連携して救った。その底流にあったのは、「宮下医師を応援したい」という数多くの麻酔科医たちの思いだった。この思いを、コミュニケーション不全を起こしていた病院組織全体の改善につなげることができるだろうか―。国立がんセンター中央病院の“改革”は、緒に就いたばかりだ。

小姑っぽいことですいません。

>現在の国立がんセンターの手術件数は週平均で16.4件

これは単位が

週平均16.4件/台だと思います。週5日手術をしていますから、1手術室で1日3件も手術しているわけです。

がんセンターだから、それなりの手術が3件。けっこう大変な仕事量ですね。

投稿情報: 麻酔科医 | 2009年1 月29日 (木) 19:54

ひどい勤務状況ですね。現在の麻酔科勤務の先生方の健康が気になります。

「再建」でなくて新しい よいモデルを希望します・

投稿情報: くらいふたーん | 2009年1 月29日 (木) 20:50