(関連目次)→過労死目次 医療安全と勤労時間・労基法

(投稿:by 僻地の産科医)

キャリアブレインでの連載企画ですo(^-^)o ..。*♡

私、自分自身の同級生や、知合いをたくさん亡くしています。

手術室の麻酔中だったり、ICUローテ中だったり。

自宅での自殺だったり。いろいろ。

医療者にとって、過労死はどこにでもいます。

ひっそりとそこに立っています。

当直室の裏に、手術室の中に、麻酔準備室に、

ICU当直ベッドの仮眠に、救急外来の横に。

医局の窓や、手すりや、自宅の取っ手に。

だから「KAROSHI-問われる医療労働」と名づけた連載企画、

彼らの一人ひとりの思いと苦しみを

ひとくくりにしていただきたくない

という抵抗があるのですけれど、

でも記事そのものがいいので、紹介させていただきますo(^-^)o ..。*♡

KAROSHI-問われる医療労働

キャリアブレイン

山田利和 ・ 尾崎文壽

(1)https://www.cabrain.net/news/article/newsId/18972.html

(2)https://www.cabrain.net/news/article/newsId/18994.html

(3)https://www.cabrain.net/news/article/newsId/19031.html

第1回「増える過労死」

働き過ぎで死に至る「過労死」-。「働きすぎの時代」や「これ以上、働けますか?」(共著)など労働問題に関する多数の著書がある関西大経済学部教授の森岡孝二さんは、「過労死という言葉は1988年、『バブル経済』の絶頂期にあった日本で、労働者の残業(時間外労働)が猛烈に増えた時期に広がり始めた」と言う。同年、「過労死弁護団」による「過労死110番」が初めて実施され、新聞やテレビなどのメディアが取り上げたことで、「過労死」が時事用語になった。「過労死」は日本発の言葉であり、今や「KAROSHI」として世界共通の言葉にさえなっている。

その過労死が社会問題化して今年で20年になる。しかし、過労死は減るどころか、逆に増えている。これは、なぜなのか。どうすれば、過労死を防げるのか。当直をはじめとする過重な労働で過労自殺した小児科医中原利郎さん、夜勤などの変則勤務で過労死した看護師村上優子さんの裁判などを基に、医療労働の在り方を探った。5回に分けてお届けする。

【関連記事】

医師の過労死、損害賠償請求を棄却-東京高裁

「過重労働を放置」と原告弁護士が警鐘

医師の過労死を防ぐために

看護師の過労死「公務災害」と認定-大阪高裁

笑顔で支援者に謝意-村上裁判で両親ら

看護師の労働環境の改善を

勤務医は平均でも“過労死水準”

「病院など医療機関に勤務する常勤医の一週間当たりの勤務時間は、平均で63.3時間。一週間に40時間を超える労働時間を時間外労働とする厚生労働省の『過労死認定基準』に基づくと、常勤医は一か月当たり約100時間の時間外労働をしていることになる。勤務医は平均で『過労死認定基準』を超えて働いている」

勤務医の労働実態に関し、「過労死弁護団全国連絡会議」の代表幹事、松丸正さんが強調する。

過労死について、厚労省は2001年、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」を示し、「発症前1か月間におおむね100時間、または発症前2か月間ないし6か月間にわたって一か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と(疾患)発症との関連性が強く、過労死と判断される」との「過労死認定基準」を示している。

松丸さんは、「63.3時間という常勤医の一週間当たりの勤務時間は、厚労省が06年に発表した『医師需給に係る医師の勤務状況調査』の結果だが、これは常勤医が通常勤務している医療機関での労働時間にすぎない。常勤医には、当直のアルバイトなどをしている若い医師も多く、実際にはもっと長時間労働をしており、厚労省が勤務医の労働時間を適正に把握しているとは言えない」と指摘する。その上で、「問題なのは、過労死認定基準を超える労働が、勤務医では常態化していることだ。もはや、勤務医の過労死は特別なことではなく、“当たり前”になっている長時間労働から起きている」と問題視している。

2人の医療従事者の過労死

中原さん(当時44歳)は1999年8月16日、勤務先の立正佼成会附属佼成病院(東京都中野区)の屋上から身を投げた。同年1月から4月にかけて、小児科医6人のうち3人が退職した。医師不足などのため、中原さんは同年3月には8回、4月には6回の当直を余儀なくされた。中原さんの当直回数は月平均5.7回で、一般の小児科医の平均の1.7倍にも上った。

昨年3月14日の行政訴訟の判決は、「うつ病発症と過重な業務との因果関係」を認め、労災認定した。一方、今年10月22日の民事訴訟の控訴審判決では、病院の「安全配慮義務違反」を認めず、遺族ら原告の損害賠償請求を棄却した。しかし、一審が否定した「うつ病と過重な業務との因果関係」については明確に認めた。

妻のり子さんら原告は11月4日、「労働者の心身の安全や健康に何らかの影響を及ぼすような業務の過重性があったということについて、使用者側が知っていれば、過失に当たる」と、使用者責任(安全配慮義務違反)を認めた「電通事件」の最高裁判決(2000年3月24日)に対し、控訴審判決が「違反している」などとして、最高裁に「上告受理」の申し立てを行った。

また、国立循環器病センター(大阪府吹田市)に勤めていた村上さん(当時25歳)は01年2月13日、くも膜下出血で倒れて同センターに入院し、3月10日に亡くなった。村上さんは、日勤を終えた後、深夜勤に入るまでの間隔が、短い場合には3時間半ほどしかなかった。一日の仕事を終えた後、十分に休めないまま、次の勤務に入ることが多いなど、不規則な勤務によって「睡眠障害」の状態にあり、くも膜下出血で倒れた。

国の使用者責任を求めた民事訴訟は昨年10月23日、最高裁が「上告不受理」と決定し、国の「安全配慮義務違反」を認めなかった。しかし、行政訴訟では、大阪地裁が公務災害(労災)と認定。国が控訴した今年10月30日の大阪高裁判決は、「村上さんの業務は、量的な過重性に併せ、質的な面から見ても過重で、くも膜下出血の発症には公務起因性が認められる」と、あらためて認定した。

深刻化する過重労働

総務省統計局の「労働力調査」(05年の平均)によると、週60時間を超えて働き、月80時間以上の残業をしている労働者が約619万人に上る。森岡さんは「これは“過労死予備軍”の数を意味している」と危惧(きぐ)する。

厚労省の調査を基に、森岡さんがまとめた「過労死・過労自殺などの労災認定状況」によると、脳・心臓疾患による死亡は1999年の48人から2005年には157人(3.3倍)、労災請求件数は493件から869件(1.8倍)、労災認定件数は81件から330件(4.1倍)。また、精神障害などによる自殺が11人から42人(3.8倍)、労災請求件数が155件から656件(4.2倍)、労災認定件数が14件から127件(9.1倍)で、いずれも急増している=表参照=。

「過労死・過労自殺が深刻になっているが、氷山の一角にすぎない。今年で『過労死110番』が始まって20年になるものの、過労死・過労自殺は減るどころか、多発している。雇用や労働の『規制緩和』などで長時間労働を余儀なくされ、男女を問わず、メンタルヘルスの不調など心身の変調を来す労働者が増えているからだ」(森岡さん)

こうした状況に対し、森岡さんは、「労働者の働き過ぎの傾向が強まっているが、中でも医師や看護師などの医療現場の労働条件が、他の業種と比べて著しく悪い」という。

実際、「過労死110番」には近年、医師や看護師などの命と健康に関する相談が増えている。同連絡会議が昨年11月に集約した「医師の過労死・過労自殺」によると、これまでに22件の過労死・過労自殺が労災認定されているが、このうち昨年に認定されたのは6件で、顕著な増加傾向を示している。

また、同連絡会議が同月17日に実施した「医師・看護師・教師の過労死・過労自殺110番」には、全国20都道府県から68件の相談が寄せられている。

医師では、公立病院の産婦人科医が、「過労が原因で、うつ病を発症して通院している。当直は月に10回に上る」、民間病院の麻酔科医が、「当直は月に9回。午後5時から翌朝7時までの当直の後、しばしば通常業務を行っている。当直手当は少ない」などと訴えた。また、看護師でも、「夜勤が月に9-10回に上ることがある。疲れが取れず、睡眠不足。うつ病で通院している」「日勤の後に深夜勤に入るスケジュールの繰り返し」などの深刻な実態がある。

なぜ、これほどまでに医療現場の労働が過酷なのか-。医師や看護師が置かれている労働環境を調べてみた。

第2回「壊れる医療現場」

勤務医を脅かす当直問題

「医師(勤務医)にとっての過重労働は当直問題だ」

昨年11月14日、「過労死弁護団全国連絡会議」が主催して東京都内で開いたシンポジウム「なくそう! 医師の過労死」にパネリストとして出席した小児科医千葉康之さんが訴えた。

当直について、厚生労働省は2002年3月の通達で、「宿日直(当直)勤務とは、所定労働時間外、または、休日における勤務の一態様であり、当該労働者の本来業務は処理せず、構内巡視、文書・電話の収受または非常事態に備えて待機するものなどであって、常態としてほとんど労働する必要がない勤務」と規定している。

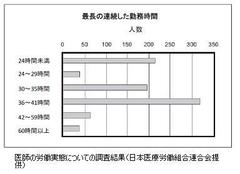

しかし、勤務医の当直について、千葉さんは、「日中の通常勤務を終えた後、午後5時から翌朝の9時までが『当直』に当たるが、この16時間はいくら働いても勤務にはカウントされない。このため、代休はないし、交代勤務もないまま、翌日の通常勤務に突入する。すると、34-37時間、残業(時間外労働)があれば40時間の連続勤務になってしまう」との実態を明かした。

しかし、勤務医の当直について、千葉さんは、「日中の通常勤務を終えた後、午後5時から翌朝の9時までが『当直』に当たるが、この16時間はいくら働いても勤務にはカウントされない。このため、代休はないし、交代勤務もないまま、翌日の通常勤務に突入する。すると、34-37時間、残業(時間外労働)があれば40時間の連続勤務になってしまう」との実態を明かした。

自らの当直体験を振り返り、千葉さんは、「当直の回数が多ければ多いほど、精神的にも肉体的にも疲労がたまる。厚労省は、当直について『ほとんど労働する必要がない勤務』としているが、救急外来や入院患者への対応など、通常の勤務よりも何倍も負担が掛かる労働になっている」と、勤務医の当直の過重性を指摘している。

小児科医中原利郎さんは、一般の小児科医の1.7倍に上る月平均5.7回の当直を強いられ、当直の日は、翌日の通常勤務まで行い、そのほとんどの場合で32時間以上の連続勤務をしていた。

“違法状態”の医師労働

30数時間から40時間にも及ぶ勤務医の当直などについて、同連絡会議の代表幹事・松丸正さんは、「勤務医の労働条件の何が法的に問題なのかというと、勤務医の労働現場は、『労働基準法』の視点からは完全に“壊れている”としか言いようがない」と、その深刻さを指摘する。

「勤務医に労基法がない」ことについて、松丸さんは4つの点に基づいて説明する。

まず、勤務医の労働時間が把握されていないことだ。松丸さんは、「労基法の労働時間の定めは、労働時間が適正に把握されていなければ意味がないにもかかわらず、勤務医の場合、病院が勤務時間を把握していないことが多い」と指摘。その上で、「労災認定を申請しようにも、弁護士は、勤務医のポケットベルや電子カルテへのアクセス記録、手術や麻酔の記録などから、間接的にしか勤務時間を把握できない。病院が勤務時間を把握していないことが、長時間勤務を生み出している元凶と言える」と語る。

また、労働時間を原則、一日8時間、週40時間と定めている労基法の枠を超えて労働時間を延長する際、その時間外・休日労働の限度時間について労使間で協定を結ばなければならないとする労基法36条(「三六協定」)に関する問題がある。「厚労省は、限度時間の枠を月45時間、年間360時間と定めている。しかし、医師については『三六協定』が締結されなかったり、締結されていても形だけだったりして、長時間労働に歯止めを掛けるはずの『三六協定』が形骸(けいがい)化している」。

さらに、多くの医療機関では、勤務医が所定労働時間を超えて勤務しても、残業手当が支給されていないのが実態とし、「医療機関にとってコストが掛からない労働時間であることが、勤務医に長時間労働を招く大きな要因になっている」。

加えて、当直の問題について、松丸さんは、「厚労省が、医師の当直は『監視・断続労働』として、労働時間にカウントしなくていいと通達している。これは、当直時に救急対応などが少なかった20-30年前の通達で、現在の当直の実態と乖離(かいり)している」と批判。最高裁が、警備員の仮眠時間を労働時間と認定した02年2月28日の「大星ビル管理事件」判決を挙げ、「勤務医の当直は労働時間に該当する」として、厚労省が勤務医の当直について見直す必要性を強調する。

看護師も過酷な労働実態

医療現場の過酷な労働実態は、看護師も同じだ。

特に、看護職の労働条件の根幹を成す夜勤・交代制勤務について、日本医療労働組合連合会(日本医労連)や全日本国立医療労働組合(全医労)などが問題点を指摘している。

例えば、国の医療政策の中核を担う「国立高度専門医療センター」は、村上優子さんが勤めていた循環器病センターを含め、全国に6施設8病院あるが、夜勤時の看護師が3人以下の病棟が半数以上を占め、2人夜勤の病棟も少なくない。

その一つ、成育医療センター(東京都世田谷区)では、13病棟のうち3病棟が2人夜勤で、同センターの看護師岸田光子さんが今年5月16日の衆院厚生労働委員会で、「患者(の病状)が急変した場合、1人の看護師がその患者に付ききりになるため、もう1人の看護師が他の30人以上の患者を見なければならず、緊急時には、事実上“1人夜勤”の状態になる」などの問題を訴えた。

患者が寝ている夜間であっても、抗生剤や点滴の投与などの処置があるほか、ナースコールが相次いで鳴ることも多く、「人事院規則」で定められた休憩を夜勤時に全く取れないまま、朝まで病棟を動き回ることも少なくない。これに加え、村上さんがそうだったように、患者についての勤務前の引き継ぎや数時間に上る残業が“常態化”しており、「一日のうち半分は病棟に拘束される状態が慢性化している」(岸田さん)。

また、夜勤体制だけでなく、夜勤の回数についても、1965年の人事院の「夜勤判定」から43年が経過していながら、いまだに「月8日以内」が完全には実現しておらず、月9日以上の病院が2割を超えている。看護師は平均年齢が約36歳だが、こうした労働実態で「慢性疲労」を訴える人が約80%、「健康不安」が約65%にも上っている。

また、夜勤体制だけでなく、夜勤の回数についても、1965年の人事院の「夜勤判定」から43年が経過していながら、いまだに「月8日以内」が完全には実現しておらず、月9日以上の病院が2割を超えている。看護師は平均年齢が約36歳だが、こうした労働実態で「慢性疲労」を訴える人が約80%、「健康不安」が約65%にも上っている。

このように、医師や看護師の労働環境は過酷だが、それに拍車を掛けているのが人員不足の問題だ。

第3回「足りない担い手」

歯止め掛からぬ「立ち去り型サボタージュ」

精も根も尽き果てるような働き方をせずとも、安全な医療を提供したい-。

「この年賀状を読んだ時、上司としてとてもつらかった。一気におとそ気分が吹っ飛んだ」。埼玉県済生会栗橋病院の副院長で、NPO法人(特定非営利活動法人)「医療制度研究会」副理事長の本田宏さんは、年間90回にも及ぶ講演活動で、医師不足を物語る象徴的な事例として、中堅女性外科医からの年賀状を紹介している。

各地で医師不足の解決を訴え続ける本田さんが、その原因について指摘する。「1983年の『医療費亡国論』以降、政府が医療費抑制策を主導し、医師養成数を削減してきた。この間、医療技術の高度化や高齢化などが進み、医療への需要が高まり、医師の業務量が増えている。一方で、2000年から相次いでいる医療事故などで、患者の医療に対する不信感が高まり、『モンスターペイシェント』による暴言や暴力などの被害も増加している。これら複合的な要因が重なり、『立ち去り型サボタージュ』と呼ばれる勤務医の退職が目立ってきている。医師不足に歯止めが掛からず、ここ数年で労働環境がさらに悪化している」。 本田さんは、日本の医師不足の深刻さについて、世界の「標準」を示しながら、その重大性を強調する。

本田さんは、日本の医師不足の深刻さについて、世界の「標準」を示しながら、その重大性を強調する。

「医療技術の高度化や高齢化に併せ、OECD(経済協力開発機構)加盟国は、医師数を大幅に増やしてきた。日本も1996年の約24万人から、2006年には約28万人と、10年間で約15%増えているが、人口1000人当たりの医師数は、OECD加盟30か国中27位と最低ランクで、各国の平均の医師数と比べると約14万人も少ない。これでは、医師が疲れ果て病院を去っていく現象は止められない」

政府は、昨年まで「医師は不足ではなく、偏在しているだけ」としてきたが、今年2月、ようやく「医師は総数としても充足している状況にない」との見解を示し、医師不足を認めた。文部科学省は、2009年度の医学部定員を計693人増やし、総定員数を8486人とする計画を公表した。総定員は、1981年度の8280人を上回り、過去最多となる。しかし、本田さんは「米国では将来の高齢化による医療需要増大に対応するため、医学部定員3割増が真剣に検討されている。日本もこれから団塊世代の高齢化を迎えることを考えると、700人程度の増員では実効性は期待できない。情報を正しく認識して、早急に行動を起こさなければならない」と批判する。

「7対1」でさらなる看護師不足に

「現在の看護師の離職率は12.3%で、これは看護学校が300校なくなるのと同じことだといわれている。さらに、2006年の診療報酬改定で新設された『7対1看護師配置基準』によって、医療機関の経営状態と看護師の職場環境が“二極化”してしまっている」

村上優子さんの過労死裁判の控訴審判決が出された10月30日、大阪市で大阪医労連看護闘争委員会主催の「ナースウェーブ学習会」が開かれ、日本医療労働組合連合会(医労連)副委員長の大村淑美さんが、看護師不足問題について言及した。

「ただでさえ看護師が足りないところに追い打ちを掛け、多くの医療機関に打撃を与えたのが、『7対1』だった」と指摘した上で、その実態を分かりやすく説明した。

「看護師の“奪い合い”に勝って『7対1』を実現している医療機関は、収益が増え、看護師も有給休暇が取りやすくなるなど、労働環境が改善され、ますます看護師が集まるようになっている。一方、多くの医療機関はぎりぎりの人員で『7対1』を維持している。当然、看護師の業務負担は大きくなり、退職率が上がる。それに伴い経営状態も悪くなるという『看護師不足による悪循環』に陥っている」

「7対1」は、患者への看護を手厚くする目的で導入されたが、大村さんは、「全体の看護師配置基準を引き上げることには賛成だが、看護師の絶対数を増やさずに『7対1』を新設するのは矛盾している」と厚生労働省を厳しく批判する。

また、国立高度専門医療センター(国立病院)の多くも看護師不足と相次ぐ離職に悩まされている。全日本国立医療労働組合(全医労)では、「国家公務員総定員法により、医療機関ごとに定員定数が決められている。看護師が年度途中で離職しても、看護師の絶対数が足りない状況下で補充が困難だ」と、同センターの苦しい事情を明かす。書記長の岸田重信さんは、「定員を満たしていても、いまだに2人夜勤体制になっている病棟も少なくない。つまり、国家公務員総定員法そのものに問題がある」と批判している。

本田さんと同じく埼玉県済生会栗橋病院副院長の白髪宏司さんも、「看護師の多くは、幼いころから直接人の役に立ちたい、患者を救いたいという純粋な動機を持って看護師という職を選んでいる。そんな高い志を持った人たちが、就職後2、3年で仕事を継続するかどうか悩まなければいけない現状―。この状況をこのまま放置しておいてはいけない」と警鐘を鳴らす。

過酷な労働による「燃え尽き症候群」や家庭の事情などが原因で、医療現場を去ってしまう看護師も増えている。資格を保有しながら勤務していない「潜在看護師」は、国内で55万人以上に上る(厚労省推計)。

業務負担を増やす最先端技術とIT化

「医療技術の高度化とIT化によって、医師の業務は増えている。一人ひとりの医師の業務量が増えていることが、医師不足の問題を深刻化させている」。こう指摘するのは、医師の過重労働問題に詳しい札幌市在住の小児科医江原朗さんだ。

「例えば、10年前だったら治療できず亡くなっていたケースでも、患者を救うことができるようになっている。医療の進歩による新しい治療法は、痛みや体へのダメージが小さいなど、患者にとってメリットをもたらす。一方、医師が習得しなければならない技術と業務量がどんどん増えている。専門分野も細分化され、より多くのマンパワーが必要になっている」

胆石症の手術を例にすると、20年以上前は開腹手術が一般的だったが、最近では腹腔鏡手術がメーンになっている。「患者にとっては、痛みも体への負担も小さく、入院期間も短くなるなど、いいことばかり。しかし、その技術の習得のためには、一定のトレーニング期間が必要で、一人の医師が技術を習得するまでには、指導医の時間も割かれることになる。さらに、最新器材の購入やメンテナンス、手術中の管理スタッフの人件費などの費用が病院経営を圧迫する」

また、医療機関のIT化も医師不足に拍車を掛けているという。江原さんは「IT化は、事務職員の業務を医療者に転嫁することになった。結果として、医師の業務が増えた」と指摘する。

現場の医療者だけでなく、経営陣も苦悩を抱えている。小児科医として現場で診療を続けながら病院経営業務もこなす白髪さんは、「病院経営陣は職員の不満が爆発しないように最大限に配慮しながら、本業である医業もこなしている。疲れ果てた職員に、さらにハッパを掛けなければ、職員の給与が保障できないという状態だ」と苦しい胸の内を明かす。

「立ち去り型サボタージュ」「燃え尽き症候群」などによる医療者の退職で、現場に残った人たちにさらなる過重労働がのし掛かる。そして、それは医療者たちだけでなく、患者の命をも脅かすことになる。

(第4回に続く)

【7対1看護師配置基準】

厚労省が06年の診療報酬改定で新設した看護師の配置基準。入院患者7人に対して実質的に1人以上の看護師を配置する病院に、高い診療報酬が支払われるようになった。

第20回国民の健康会議

期日: 2008年11月14日(金)

場所: ヤクルトホール(港区東新橋)

主催:全国公私病院連盟

ttp://www.jahis.jp/information/kyousan/kyousan-r.htm 他

パネルディスカッション、安心できる医療を求めて

座長:行天良雄

パネラー:佐藤敏信(厚生労働省)

辻本好子、武久洋三、邉見公雄(自治体病院協)他

投稿情報: 匿名希望(イベント告知) | 2008年11 月 9日 (日) 21:02