(関連目次)→産科崩壊特集! 産科医療の現実 目次

(投稿:by 僻地の産科医)

AERA 2008年11月10日号からですo(^-^)o ..。*♡

AERA 2008年11月10日号からですo(^-^)o ..。*♡

東京でももう産めない

(Asahi Shimbun Weekly AERA 2008.11.10 p66-69)

8病院に断られた妊婦の死亡で明らかになった東京の産科医療の実態。

大病院が多い東京は、深刻化する地方の産科医不足を支えていた。

だが、崩壊は確実に進んでいた。

胎教のCDやベビー用品に囲まれた部屋で、夫婦はDVDを見ていた。だが、トイレに立った妊娠9ヵ月の妻(36)は戻ってこない。様子を見に行くと、うずくまっていた。

救急車が到着したころには、

「あんなに痛がる人を見るのは初めて」と夫(36)が言うほど強烈な頭痛に襲われていた。脳出血を疑い、大病院に電話をかけ続けるかかりつけ医」――。

8病院に断られた経緯を、夫は記者会見で、気丈に淡々と話していたが、涙をこらえるように黙ったのは、1時間以上経ってから最初に断られた都立墨東病院(墨田区)に搬送された妻の様子を話したときだった。

「病院に着いたころには……目を開けろと言っても、開けませんでした……」

妻は健康だった。2日前の検診では血圧も異常はなかった。

妻が搬送されてから3日後の昼すぎ、保育器に入れられた息子が運ばれ、意識のない妻の胸に抱かせてもらった。しばらく家族3人水入らずで過ごした。

その夜、妻は息を引き取った。

無理なら他に、の心理

受け入れを断ったのは墨東病院のほか、チャートの7病院。名だたる大病院ばかりで、ほとんどがハイリスクの出産に24時間対応できるとして都が指定する周産期母子医療センターだ。断った理由は「満床」「他の患者の対応中」など。3病院は「新生児集中治療管理室(NICU)が満床」だった。

昭和大学の岡井崇教授(産婦人科)は、こう話す。

「母親の体調が急変すれば胎児の具合も悪くなる可能性が高く、基本は母と子の両方を助けようとする。搬送先にNICUがあることは大前提です」

NICUは都内24の周産期医療情報ネットワーク参加施設に、計219床あるが、未熟児は入院が長引きがちで、慢性的なベッド不足。新生児専門の小児科医も少ない。施設があっても「利用しづらい」のが現状だ。

搬送先探しは都市部ほど難しいとも言われる。総務省消防庁が2007年に産科・周産期病院への救急搬送を調べたところ、大都市圏のほうが照会回数が多く、時間もかかっていた。都内の総合病院の産科医は漏らす。

「周産期センターが1か所しかないような地方なら、たとえ満床でも受け入れざるを得ないが、東京では無理なら他に任せれば、という産科医の心理が働く」

数千件分の分娩中止

産科医療の崩壊が叫ばれて久しい。全国的に産科医が不足している状況で、出生1000人あたりの産科医数は全国平均の11・2人に比べ、東京都は14・3人とまだ恵まれている。だが、今回、最初に受け入れを断った墨東病院は、分娩も中止しており、本来は2人体制の当直医が土日祝日は1人なので、原則として急患も断っていた。最後の砦ともいえる東京にも、産科崩壊の波が押し寄せている。

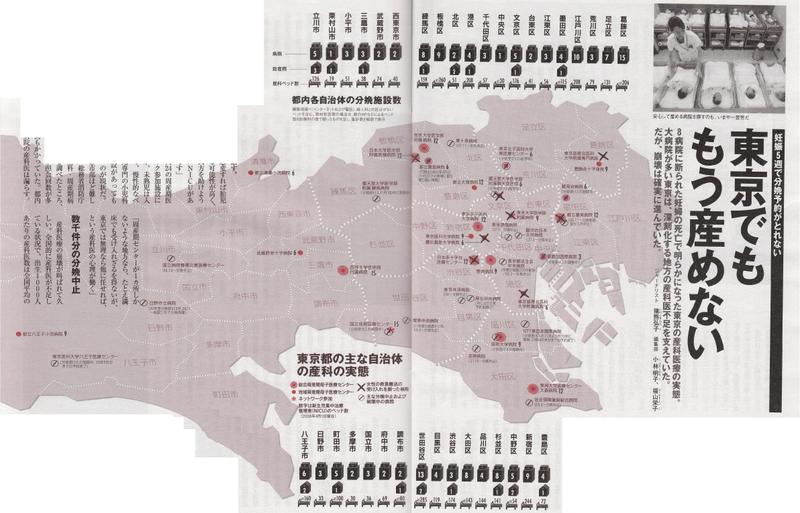

アエラが都内23区と13市に調査、自治体別の分娩施設数を調べたところ、06年以降お産を中止した200床以上規模の総合病院は10施設もあった。年間で数百から1000件近い分娩を扱ってきた病院もあり、数千件単位の分娩が宙に浮いた計算だ。

アエラが都内23区と13市に調査、自治体別の分娩施設数を調べたところ、06年以降お産を中止した200床以上規模の総合病院は10施設もあった。年間で数百から1000件近い分娩を扱ってきた病院もあり、数千件単位の分娩が宙に浮いた計算だ。

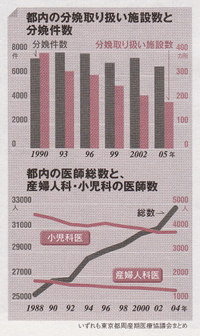

分娩件数の減少に比べ、分娩を取り扱う施設数は極端に減っている(グラフ)。

世田谷区の年間出生数の1割近い約500件の分娩を扱っていた関東中央病院は今年4月、産科医が確保できないとして分娩を止めた。産科部長が待遇面などを理由に辞職し、派還元の東京大学が医師を引き揚げたためだ。大田区の年間出生数の3分の1にあたる1000件近い出産を扱ってきた元都立で現在公社運営の荏原病院は、東邦大学が医師の派遣を止めたため、昨年10月から分娩を中止した。

荏原病院から徒歩1分のところに住む女性(39)は、上の2人の子を荏原で出産、3人目も当然荏原で、と考えていた。妊娠6週で、2人目のときも検診だけ受けていた近くの個人病院を受診すると、医師は、

「荏原が分娩をやめる噂がある。とにかくすぐ電話しなさい」

驚いて電話すると、「先月末までに受診した人で分娩の受付は終了しました」

結局、隣の品川区の昭和大学病院で出産した。出産費用は荏原の倍かかった。

「子どもの数は減っているはずなのに、産むのがこれほど大変になるなんて」

その昭和大では、荏原の中止で分娩件数が1・5倍に膨れ、分娩制限をせざるを得なくなった。分娩を中止する病院と、そのしわ寄せで分娩が集中する病院。アエラの調べでも12の総合病院が分娩制限を表明していた。

妊娠5週で断られる

無痛分娩を希望していた大田区の女性(35)は、妊娠5週で希望していた病院に「もう予約はいっぱい」と断られ、世田谷区の病院へ。

「妊娠4週で断られた友人もいます。『大田区内ではもう無理』と世田谷区などに流れている友人も多い」

その世田谷区では関東中央病院の分娩中止のあおりで、周産期ネットワークに参加している国立成育医療センターの分娩数が1000件から1600件に急増し、初診の予約すら難しくなっている。

「○日の朝9時にお電話下さい」

と指定され、電話をしてもつながらず、友人と協力して予約を取り合う人もいるという。

2人目を妊娠した世田谷区の女性(34)は仕事が忙しくてなかなか受診できず、妊娠8週目で希望していた目黒区の病院に電話すると、すでに分娩予約はいっぱい。空きがある港区の病院に電話すると、

「初診前にとにかく分娩予約をしてください」

しかも初診はかなり先。受診もしたことのない病院に分娩予約を? 結局、別の病院を探し、紹介でしか入れない自衛隊中沢病院(世田谷区)で出産した。

「お産難民」の根本にあるのは、産科医不足だ。国は今年、医師養成数を増やす方針を打ち出し、産科医や救急医への手当支給などの緊急対策も公表した。

「希望者の数は少しずつ増え始めているが、現場を担えるまでには10年かかる」(岡井教授)

だが、その10年目の医師たちに異変が起きている。

東京都周産期医療協議会のまとめでは、04年の都内の産婦人科医の年代別人数は、30~34歳が206人とトップなのに、35~39歳の働き盛り世代は153人に激減していた。

都内の総合病院に勤めていた30代の産科医。4人体制で月7、8回の当直で踏ん張っていたが、1人が大学に引き揚げられた。当直明けは午前中だけでも休ませてと訴えたが、無理だった。

「36時間労働」とも呼ばれる過酷な勤務で、月収50万円。辞表を出した。同期でも優秀な人ほど不妊専門などを希望し、分娩を扱おうとはしない。

「産科医として最も脂が乗っている時期。やらなきゃいけない世代だとはわかっているし、もっとやりたいのに、待遇が悪すぎて燃え尽きてしまいます」

出産・医療ジャーナリストの河合蘭さんによると、医療報酬の改正で、ハイリスク妊婦の分娩や管理には加算が認められることになったが、加算分は医師の報酬に反映されず、病院が取って終わりのところも多いという。

30代後半で特に減っているのが女性産科医だ。20代で7割を占める女性が、30代後半で半減し、50代では1割になる。『産科医が消える前に』の著書がある板橋中央総合病院の森田豊産科部長は指摘する。

「お産を扱う女性医師が、自分の妊娠・出産と両立できない。院内託児所の整備や当直の緩和などで、女性医師の離職を食い止めることが急務です」

過酷な労働環境と待遇の悪さに加え、他科よりも高い訴訟リスクも抱える。お産の安全神話が定着し、何かあれば医療訴訟の対象になりやすい。帝王切開手術を行った妊婦を死亡させたとして、福島県立大野病院の医師が06年に逮捕された事件(無罪判決確定)は、産科医たちをますます萎縮させた。

地方救えば東京が不足

大病院が多い東京ならではの事情もある。

医師を多く抱える東京の大学病院は、医師不足が深刻な地方の関連病院に医師を派遣してきた。長野県東部の拠点病院の一つ、国立病院機構長野病院にも、昭和大が医師を派遣して年間500件の分娩を扱っていたが、昭和大は長野病院から医師を引き揚げた。荏原病院に派遣して、来年からの分娩再開を目指すためだ。産科医1人が残された長野病院は今年8月から分娩を取り止めざるを得なかった。

「地方を救おうとすると東京が足りなくなる」(岡井教授)

という状態だ。

東京の妊婦の「お産を選ぶ」意識の高さも、「難民」を増やす一因になっている。秋篠宮妃紀子さまの出産で知られる愛育病院(港区)は「セレブ病院」としてローリスクの妊婦にも人気だが、本来、総合周産期母子医療センターに指定されているハイリスク対応の病院だ。

「病院の役割による棲み分けができにくくなってきた」

と指摘するのは、育良クリニック(目黒区)の浦野晴美院長。急増する分娩に対応するため、今年9月末に産科医を1人増員して3人にした。

自然分娩や母乳育児にこだわる病院には、妊婦だけでなく助産師も集まってくる。一方で、「ただ産むだけ」の病院は淘汰され、人手不足で分娩を中止することになる。人気病院は妊婦が集中するため比較的リスクの高い高齢出産などのお産を制限し、断られた妊婦が周産期センターなどに流れ、医師の負担が増える。耐えかねて1人が辞めると残りの人の負担が増え、五月雨式に辞めていく――。

医師の顔がわかれば

アエラは7月7日号で、出生数が全国一の横浜市で分娩を取り止める施設が相次いでいる状況を伝えた。横浜をはじめ近郊から都心に産む場所を求めてくる妊婦もいたが、最後の砦の東京でも産めなくなれば、もうどこにも頼れない。産科医療の崩壊を食い止めるすべはあるのか。

都内でも特に産科医不足が深刻な多摩地区では昨年、日本医科大学多摩永山病院を拠点とするネットワークシステムを設立した。妊婦には同病院を一度受診してもらい、リスクの程度によって提携30施設の中から近所の病院を紹介する。ハイリスクになった場合は、必ず多摩永山病院に搬送される。このシステムを発案した中井章人教授は、今回の件についてもシステムの欠陥を指摘する。

「脳出血の妊婦という重篤な合併症で複数診療科の治療が必要だったのに、周産期の救急ネットワークと、消防庁の一般救急ネットワークがリンクしていないことが問題です」

最初に断った墨東病院は、東京ER(救急室)として都から指定された総合病院だったため、最終的に搬送を受け入れた。

育良クリニックの浦野院長が重視するのは、産科医の人脈だ。

「受け入れ先の医師の顔がわかれば頼みやすく、事情も酌み取れる。産科医同士が連携を深め、情報を共有することです」

抜本的な解決策が求められる中、国と都は責任を押し付け合っている。今回、妻を亡くした夫は会見で、こう話した。

「誰も責める気はありません。これで産科医が減っては意味がありませんから」

だが、この言葉に隠された彼の悲しみと怒りを決して無駄にしてはならない。

コメント