(関連目次)→本日のニュース・おすすめブログ..。*♡ 目次

(投稿:by 僻地の産科医)

増加する成人の百日咳感染

岡田 賢司 氏

(Medical Tribune 2008年8月21日(VOL.41 NO.34) p.54)

http://mtpro.medical-tribune.co.jp/article/view?perpage=0&order=1&page=0&id=M41340541&year=2008

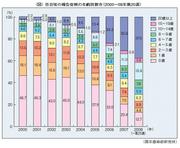

かつては乳幼児が大半を占めていた百日咳であるが,近年では成人の割合が増加傾向にある(図)。軽いかぜと油断していると痙攣性の咳が長く続き,いずれは周囲を巻き込んでいく。大学生などにおける大規模な集団感染の報告も相次いでおり,医療者や一般市民の関心が高まっている。そこで,成人で百日咳が蔓延するようになった原因,今後の対策を独立行政法人国立病院機構福岡病院小児科の岡田賢司部長に聞いた。

かつては乳幼児が大半を占めていた百日咳であるが,近年では成人の割合が増加傾向にある(図)。軽いかぜと油断していると痙攣性の咳が長く続き,いずれは周囲を巻き込んでいく。大学生などにおける大規模な集団感染の報告も相次いでおり,医療者や一般市民の関心が高まっている。そこで,成人で百日咳が蔓延するようになった原因,今後の対策を独立行政法人国立病院機構福岡病院小児科の岡田賢司部長に聞いた。

大学などで集団感染が報告

今年4月,東京大学の教養学部で新入生を中心に百日咳が流行,5月には島根大学でも数人の学生の感染が確認された。一方,全国約3,000か所の小児科定点から国立感染症研究所に寄せられた患者の報告数も確実な上昇を見せ,第18週に200人の大台を突破,翌週には300人を超え,過去最高を記録した。

今年4月,東京大学の教養学部で新入生を中心に百日咳が流行,5月には島根大学でも数人の学生の感染が確認された。一方,全国約3,000か所の小児科定点から国立感染症研究所に寄せられた患者の報告数も確実な上昇を見せ,第18週に200人の大台を突破,翌週には300人を超え,過去最高を記録した。

もっとも,徴候は既に2007年からあった。同研究所がまとめたデータによると,香川大学では5月の中旬以降,医学部に加え,教育・法・経済学部のキャンパスで長引く咳に悩まされる学生や教職員が続出,7月初旬までにその総数は361人に達している。それだけでなく,血清学的検査から,うち290人の百日咳感染が明らかになった。

この事態を前に高知大学医学部も水際作戦を展開するが,7月19日に実施したポリメラーゼ連鎖反応(PCR)検査では対象とした28人中24人が陽性と判明,急きょ,休講措置を取った。その後の調査データを見ると,学生は5月下旬〜6月下旬に,職員は6〜7月に発症のピークがあり,講義や部活の参加者の間でまず感染が拡大,臨床実習などを通じて職員へと受け渡された可能性が強い。また,PCR検査の陽性率は学生(医学部・看護学部)が45.7%,職員(医師・看護師)では69.8%と高いものの,症状との相関は乏しかった。学生610人と職員473人に抗菌薬の服用を強いた同大学の集団感染は9月下旬,終息にこぎ着けた。

一方,青森県板柳町の消防署でも5〜6月にかけて隊員4人(26〜54歳)とその家族5人(9〜53歳)が持続性の咳を訴え,うち2人から百日咳菌が分離された。このほか,8〜12月には患者の散発的な発生を重く見た愛媛県宇和島市がサーベイランスを試み,小流行を報告している。

土着の菌が流行を呼び込む

百日咳は好気性グラム陰性桿菌,百日咳菌(Bordetella pertussis)によって引き起こされる急性の呼吸器感染症で,通常は感染から7〜10日の潜伏期間を経て発症し,臨床的にはカタル期,痙咳期,回復期に区分できる。うちカタル期はくしゃみや軽い咳などのかぜ様の症状から始まり,痙咳期に入ると,連続的な短い咳(スタッカート)とヒューという笛のような吸気音(whoop)を伴う発作を繰り返す(レプリーゼ)。息を詰めながら咳き込むため,顔面のむくみや鼻出血,嘔吐に見舞われるほか,肋骨を疲労骨折する場合もある。また,乳幼児では典型的な症状を欠いたまま無呼吸発作や痙攣,呼吸停止を呼び込むなど,重篤化しやすい。

最も有効な予防策はワクチンの接種である。わが国では1950年代,小児を中心に1年につき10万例以上の患者が発生し,うち約10%が死亡したと言われる。その打開に向け,58年に百日咳(P)とジフテリア(D)を組み合わせたDPワクチン,68年からは破傷風(T)を追加した三種混合(DPT)ワクチンの接種がスタート,患者数の大幅な減少が見られた。

ところが,2002年を境に20歳以上の世代の感染が目立ち始め,現在では全国約3,000か所の小児科施設(定点)の累積報告数のうち36.7%を占めている。この集計は小児科からの報告のため,成人の患者はかなりの数に及ぶと考えられる。香川大学や高知大学のケースのような規模の大きな集団感染が報告されるようになったのは,これまでにない現象と言える。

あるいは,百日咳菌の遺伝子に変異が生じ,ワクチンを無効化させているのか。しかし,国立感染症研究所はMLST(multilocus sequence typing)法を応用,青森や高知,愛媛などで採取されたサンプル(患者のスワブや分離株)の分析を試み,それぞれの地域の株が遺伝的に異なると結論付けた。したがって,百日咳菌の病原性が変化し,特定の地域から全国へと波及したわけではなく,各地に定着していた菌がたまたま同時に流行したと見るのが妥当だろう。

成人が小児に菌を受け渡す

小児の百日咳とは違い,成人では症状が穏やかで発熱も少ない。そこで,キャリア状態のまま学校や職場に出向き,結果的に菌をまき散らしてしまう。感染の経路はおもに飛沫感染だが,感染力は麻疹に次いで強い。

発症が医療施設への受診につながらないのも,若者や働き盛りの壮年層の特徴である。ようやく受診したころには1か月ほどが経過し,既に菌の排出は終わっている。

「発作性の咳は夜間に集中し,日中にはおさまる。そこから,受診を先延ばしにしがちだが,体内から菌が消えても毒素は残るため,咳症状は持続する。つまり,マクロライド系などの抗菌薬で菌の増殖を抑えて症状を軽減させる意味でも,早い段階の受診と診断が望ましい」(岡田部長)

特に,小児の感染の大半は家族内感染と考えてよく,両親,姉妹,同居中の叔父や叔母,祖父母がキャリアになるという。むろん,成人についても,百日咳と診断されたり,咳が長く続く家族や同僚,クラスメートの有無を洗い出し,検査データをもとに診断を確定させる必要がある。

その検査法には菌培養検査,血清学的検査,遺伝子検査などが含まれる。うち,菌培養検査は保菌量の少ない成人の患者には適していない。遺伝子検査(LAMP法;loop mediated isothermal amplificationやPCR法)は感度こそ高いものの,相応のコストと技術が要求される。他方,最も一般的な方法が細菌の菌体に対する凝集抗体価を測る血清学的検査で,急性期に東浜株(ワクチン株)ないし山口株(流行株)のいずれかが320倍以上のケースは感染が疑われるなど,一応の参考にはなる(シングル血清)。しかし,確定診断のためには山口株の抗体価が320〜640倍に達する健康人を視野に入れ,急性期と回復期(およそ2週間後)の抗体価を測定,4倍以上の上昇を確認するペア血清が基本とされている。

追加ワクチンで感染予防の徹底を

成人の感染の増加を促すもう1つの要因と目されるものにワクチンの効果の減衰がある。現行の予防接種法では生後3〜12か月の期間に3回( I 期初回),12〜18か月に1回(追加接種)と,計4回のDPTワクチンの接種が組み入れられ,近年の接種率は約95%と高い。しかし,免疫の持続期間は5〜10年程度と短く,成人になる前に薄れていく。300人近い感染者を出した香川大学でも患者の86%はワクチンの接種を経験しており,こうした実情を裏づける形となった。

米国では,1980年代後半から青年層や成人層の罹患率が増加傾向を示し,2004年には患者全体の27%に達した。このため,従来の生後2か月,4か月,6か月,15〜18か月,5歳の5回に加え,11〜18歳で成人用のDPTワクチン(Tdap)を1回追加する方針を打ち出し,欧州の一部の国も類似の方式を採用している。

これを受け,日本ワクチン学会や厚生労働省研究班も小学校6年を対象としたDTワクチンの接種(第 II 期)をDPTに切り替える方向で検討を開始,今秋から臨床試験を行う予定という。

成人の百日咳は修飾麻疹と同様,ワクチンが普及し,病原体にさらされる機会が減ったお陰で顕在化した現象と言える。成人では乳児に比べ,症状そのものは軽くてすむ。しかし,なかには喘息やがんを疑い,ドクターショッピングを繰り返す患者もいる。また,慢性閉塞性肺疾患(COPD)を抱えた高齢者では,感染が原因で死亡する例が見られるという。

「患者数の増加や集団感染は必ずしも百日咳の流行を意味しない。むしろ医療関係者や一般の関心が高まった結果,感染の実態が明確化したと見るのが順当だろう。一般内科にもそれを考慮に入れた対応が求められる」(岡田部長)

コメント