今月の臨床 周産期医療の崩壊を防ごう ぽち→

http://www.igaku-shoin.co.jp/prd/00146/0014633.html

シリーズ、いってみます。

この論文はタイトルどおり、厚労省のお役人のお書きになった文章です。そして、読んでいると、画一的でアイデアに乏しく、ああ、官僚の方が書かれた文章だな..。*♡

という感想を持ちました!ではいってみましょう。

産科医師を増やすための方略

5.行政の立場から

佐藤 敏信

(臨婦産61巻3号・2007年3月 299-307)

はじめに

わが国の周産期医療の成績は世界の先進国のなかでもトップクラスにあるといえる.しかしながら,将来を不安視させるような徴侯もあらわれている.その最たるものが全国的な小児科医・産科医の不足である.ここではその動向を概括したうえで,厚生労働省としての方針や対策について述べる.

小児科医・産科医数の推移等

1.小児科医数*

小児科医数は着実に増加しているが,医師全体(全診療科)の増加に比べれば,小幅にとどまっている.

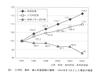

厚生労働省が隔年12月末日に実施している医師・歯科医師・薬剤師調査によれば,1994~2004年の10年問において,医師全体は220,853人から256,668人へと35,815人,約16%増加したが,同じ期問に小児科医(主たる診療科名,以下同じ)は13,346人から14,677人へと1,331人,約10%の増加にとどまっている(図1).

2.産科医数

産科医の場合はより深刻な状況にある.同じく医師・歯科医師・薬剤師調査によれば,1994~2004年の10年問において,産科医数は11,391人から10,594人へと797人,約7%も減少している(図1).注目されるのは,2002年ごろまでの減少傾向が,2004年においていっそう顕著になったようにみえることである.

産科医の場合はより深刻な状況にある.同じく医師・歯科医師・薬剤師調査によれば,1994~2004年の10年問において,産科医数は11,391人から10,594人へと797人,約7%も減少している(図1).注目されるのは,2002年ごろまでの減少傾向が,2004年においていっそう顕著になったようにみえることである.

#1994年の数を100とし,それぞれの経年推移をみている.「産科医」については,主たる診療科名として「産婦人科」および「産科医」として届けた者とを合わせている.

3.ほかの診療科の医師数

参考までに,ほかの診療科の医師数の伸びについてもふれておく.

参考までに,ほかの診療科の医師数の伸びについてもふれておく.

図2は,同様に主要な診療科医師数の経年推移をみたものである(作成に当たっては次のような処理・加工をしている.すなわち,(1)2004年時点で1,000人以上の診療科に限定したこと,(2)内科に心療内科,呼吸器科,消化器科(胃腸科),循環器科を加えて,「内科小計」としたこと,(3)同様に,外科に呼吸器外科,心臓血管外科を加えて「外科小計」としたこと.)

概観すると次のようなことがいえる.

(1)最も伸びが大きいのはリハビリテーション科(理学診療科)で,群を抜いている.

(2)婦人科,形成外科がこれに続いている.婦人科の増加は,分娩の取り扱いをやめ婦人科に特化する医師が増えているためと考えられる.

(3)さらに,神経内科,麻酔科も高い伸びを示している.

(4)一方低いほうでは,産婦人科と産科,外科小計であり,いずれも減少している.

(5)耳鼻咽喉科,小児科,内科小計は増加したものの,その伸びは全体よりも低い.

こうした診療科の伸びについてはそれなりの原因や理由も考えられるが,現時点では必ずしも明確でなく,ほかの識者・専門家の解釈に委ねたい.

4.小児科医・産科医の性別

1)小児科医の性別

1)小児科医の性別

小児科医の性別の経年推移をみると,同じ期問に男性は9681人から1α105人へと,424人(44%)増加しているが,女性は3,665人から4,572人へと,907人(約25%)増加している.その結果,小児科医全体に占める女性の割合も同期問中に約28%から31%へとゆっくり上昇している.1994年の男女それぞれの数を100とし,経年推移をみたものが図3である.女性の割合の増加は若い層で顕著であり,30歳未満ではすでに男女比は逆転している.

2)産科医の性別

こうした傾向は,産科医ではいっそう顕著である.男性は9,882人から8,291人へと,1,591人(約16%)の減少であるが,女性は1,509人から2,303人へと,794人(約53%)もの増加である.1994年の数を100とし,それぞれの経年推移をみたものが図4である.小児科医同様,女性の割合の増加は若い層で顕著であり,30歳未満ではすでに男女比は逆転している.

小児科医・産科医不足の背景

小児科医・産科医不足の背景ももちろんだが,すべての診療科に共通する事情を概括しておく.

1.共通の事情

ここ数年の事情として,まず第二次大戦前後の医専出身者のリタイアが挙げられる.かつて地域医療を担った世代が,80歳前後にさしかかっている(図5の下).

次に,前述の女性医師の予想以上の増加である.現在のような職場環境のままでは,女性医師が増加したとしても,従来の男性医師の役割を担っていくことは容易ではない.

一方,現時点では正確に分析できていないが,近年,大学や病院勤務から開業への流れも指摘されているところである.そのなかには,過重労働や重責に耐えかねて,という理由があると考えられるが,病院にとどまった医師たちも,残った少数の医師で診療を担当せざるを得なくなり,さらに困窮・疲弊するという悪循環が繰り返されている.

また,最近になって各省から打ち出された方針や制度変更も影響していると考えられる.例えば2004年度から導入された新・医師臨床研修制度とともに,COEの推進や,大学院重点化などが打ち出されている.前者が臨床重視の流れとすれば,後者は研究重視と,同時に2つの流れが起こっているということになり,混乱を生じさせている可能性がある.

このほか,相次いで報道されたいわゆる名義貸しの問題や,医師,医療機関における労働基準法の厳格適用の動きなども,医師不足にさらに拍車をかけていると思われる.

2.小児科・産科固有の事情

小児科・産科固有の事情も存在する.前述のような女性医師の増加は小児科・産科で特に顕著である.また,小児科・産科医は不足しているだけではなく,地域偏在も著しく,このことが不足にいっそうの拍車をかけている.こうした地域偏在は,「西高東低」のようなものではなく,「都道府県内偏在」のような形のものである.

一例として図6を示す.これは,二次医療圏単位の分娩件数に対する病院勤務の産科・産婦人科医師数をみたものであるが,どんなに不足しているといわれる県でも,都道府県庁ないし医学部が所在する医療圏においては,相当数の産科・産婦人科医が存在している.ところが,そこから離れた医療圏ではたちまち減少してしまうのである.凡例の値をみていただくとわかるように,最多の圏域と最少の圏域とでは,100倍ほども開きがある.

一例として図6を示す.これは,二次医療圏単位の分娩件数に対する病院勤務の産科・産婦人科医師数をみたものであるが,どんなに不足しているといわれる県でも,都道府県庁ないし医学部が所在する医療圏においては,相当数の産科・産婦人科医が存在している.ところが,そこから離れた医療圏ではたちまち減少してしまうのである.凡例の値をみていただくとわかるように,最多の圏域と最少の圏域とでは,100倍ほども開きがある.

一方,小児科の特徴は,周知の通り外来の受診が多いということである.人口千人当たりの年齢階級別外来診療件数をみると,満5歳くらいまでは高齢者と同程度の受診状況である.また,外来診療のなかでも時間外の受診が際立って多い.こうした時間外受診のなかには,本当の意味の救急的な二一ズもあるが,女性の社会進出やライフスタイルの変化に伴う二一ズも相当にあるといわれている.つまり,小児科医不足といっても,休日・夜問に気軽に診てもらえないということが,患者や住民の不足感を助長している可性がある.また同時に,時間外診療を行う病院小児科医を疲弊させる原因にもなっているといわれている.

今後の対応

1.国における対応

こうした状況に鑑み,国は,厚生労働省,総務省,文部省からなる「地域医療に関する関係省庁連絡会議」を設置し,2004年2月26日には「へき地を含む地域における医師の確保などの推進について」を公表し,2005年8月11日には医師確保総合対策を公表した.

とりわけ,小児科医・産科医不足については,連絡会の下にサブワーキンググループを設け,同年12月2日には「小児科・産科医師確保が困難な地域における当面の対応について」を取りまとめた.

こうした検討の成果も踏まえて,先に成立した医療法改正案においても,都道府県の役割を強化したうえで,小児科・産科医が不足する地域に限定して,病院の小児科・産科部門の集約化・重点化を推進することとしている(図7,8).

こうした検討の成果も踏まえて,先に成立した医療法改正案においても,都道府県の役割を強化したうえで,小児科・産科医が不足する地域に限定して,病院の小児科・産科部門の集約化・重点化を推進することとしている(図7,8).

より具体的には,周産期医療にかかわる具体的な医療連携やその内容を都道府県の地域医療計画に書き込むこと,またそのための組織として都道府県の医療対策協議会を制度的に位置づけたこと,へき地など著しく不足している地域への医師派遣についての仕組みを検討することなどを盛り込んでいる.

2006年度予算においても,こうした小児科・産科の集約化・重点化に資する経費の補助や,女性医師バンクの設立に要する経費についても盛り込んだところである.

一方,2006年4月の診療報酬改定においても小児救急,乳児の手術,ハイリスク妊娠のケアなど小児科・産科の病院における高度の診療行為に対して,相当の評価がなされたところである.

2.勤務医対策の重要性

国や都道府県等は,当面集約化・重点化を進めるとしても,病院勤務の小児科・産科医師の処遇が重要になってくる.

その際のポイントについて,私見を交えて申し上げれば,まず,現行の年功序列型の給与体系を大胆に見直す必要がある.小児科・産科医療のうち特に高度なもの,緊急的なものについては,国公立および公的病院が中心になって対応している

が,こうした病院の給与や処遇は,能力や労働の量,確保の困難性に着目したものではなく,公務員ないしこれに準拠したものとなっているからである.

併せて就業形態についても見直さなければならない.現状では,給与の場合と同様,公務員型の固定したものとなっている.これでは,多忙な小児科・産科医はその苦労が報われず,また急増する女性医師にとっても,出産・子育てと並行して勤務を続けることは困難である.つまり,給与,就業形態ともに,こうした公務員型の画一的なスタイルを続ける限り,産科・小児科はもちろん外科系の診療科からの「立ち去り」の流れは食い止められないということである.

それでも,最近になって,いくつかの改善の糸口も見えてきている.その1つは国立病院が独立行政法人化されたことだ.公立病院においては,地方公営企業法の全部適用に始まり,指定管理者制度,さらには地方独立行政法人導入の検討も進んでいるという.今後はこうした制度のメリットを生かし,弾力的な給与体系や就業形態が導入されることを切望する.こうした改善は,必ずしも国等の行政の関与を必要とせず,各組織や病院白身,特に院長が中心になって検討して決断すれ

ば,比較的容易に実現可能であることも付記しておく.

おわりに

小児科・産科医不足の背景はさまざまであり,したがって対応もさまざまである.国等の行政で対応できる部分もあるが,行政の関与なしに,関係者の努力だけで対応できる部分も相当ある.

国も,病院の小児科・産科部門の集約化・重点化に加えて,2006年の8月31日には新医師確保総合対策を打ち出したところである(図9).この対策の一環として,2008年度から,一定の条件と10年問の限定とを付けたうえで,10県10医科大でそれぞれ10名の入学定員増と自治医科大学における同様の入学定員増が認められたところである.

前述のように,医師総数が増加しているにもかかわらず産科医数が減少しているという現状をみると,今回の定員増という措置が産科を含む個々の診療科の医師数の増加にどれほどの効果をもたらすかは不明であるが,社会へのメッセージという点ではそれなりのインパクトがあるものと思われる.

前述のように,医師総数が増加しているにもかかわらず産科医数が減少しているという現状をみると,今回の定員増という措置が産科を含む個々の診療科の医師数の増加にどれほどの効果をもたらすかは不明であるが,社会へのメッセージという点ではそれなりのインパクトがあるものと思われる.

これ以外にも,さらにいくつかの動きがある.いわゆる無過失補償制度の議論もその1つである.

医師が産科を敬遠する理由に,頻発する訴訟が挙げられている.そうしたなかで,一部の研究者やグループを中心に産科診療にかかわる無過失補償制度の意義が検討されてきたが,厚生労働省も加わった形での全国的な制度創設も視野に入ってきたところである.

地方公共団体においても,まずはそれぞれの保有する病院に勤務する医師の処遇の改善や,女性医師を念頭に置いた勤務環境の改善にも注意を払っていただきたい.例えば,医師にも利用可能な院内保育所の整備や類似の制度の充実は不可欠であろう.

いずれにしても,地域の実情や患者の受診の動向も踏まえながら,国はもちろん,医師会や大学,学会などすべての関係者が一致協力してこの問題に対応していくことが重要である.また国民自身も,利便性や快適性のみを期待するのではなく,医療の安全の問題や小児科・産科の医師の置かれている状況にも,思いをはせていただきたいものである.

コメント