(関連目次)→産科崩壊特集! 産科医療の現実 目次

(投稿:by 僻地の産科医)

素晴らしいです(>▽<)!!!

本当に上手に問題点を洗い出している特集だと思いました ..。*♡

でもわかってはいても、どうにもならないんですよねぇ。。(;;)。

検証 お産救急

水野雅恵 相関真樹子

朝日新聞 2008年11月26~28日

(上)http://mytown.asahi.com/tokyo/news.php?k_id=13000000811260001

(中)http://mytown.asahi.com/tokyo/news.php?k_id=13000000811270001

(下)http://mytown.asahi.com/tokyo/news.php?k_id=13000000811280002

◆「最後の砦」が最前線

設備の整った病院が集中する東京で、母子を救う「最後の砦(とりで)」が崩れていた。出産間近で脳出血を起こした2人の妊婦が、重症患者の治療を担う総合周産期母子医療センターや救命救急センターを備えた病院から相次いで「受け入れ不能」とされ、1人が死亡、もう1人が重体になった。今、産科医療の現場で何が起きているのか。再生のかぎはどこにあるのか。急を告げるお産の現場を検証する。

多摩地区で唯一、総合周産期母子医療センターに指定されている杏林大病院(三鷹市新川6丁目)。19日午後、バランス栄養食品で昼食を済ませた橋口和生医師が、外来再開前の短い休憩を割いてセンターを案内してくれた。産科医になって20年余りのベテランだ。

母体・胎児集中治療管理室(MFICU)12床、新生児集中治療管理室(NICU)15床はいずれも満床。副センター長の岩下光利教授(57)は「どちらも6月ごろからほぼ満床が続いている。産科ベッドもずっと満床で他科ベッドを借りている状態」と説明する。9月、調布市の開業医からの搬送要請を断った日も同じだったという。周産期センターなど都内にある他の拠点施設23カ所の状況が分かる情報端末には×印がずらりと並び、受け入れ可能を示す○印があるのは5、6カ所。NICU、MFICUがそろって空いているセンターはなく、ベッドが空いていても緊急手術に対応できる人手がない。逆に手術はできても空床がない。「搬送依頼を断るときは本当に心が痛む。でも、呼吸装置なしに生きられない赤ちゃんや予断を許さないお母さんを他に移すことはできない」。橋口さんは絞り出すように言った。

◇

センターは24時間態勢で経過観察が必要な母子を診る。産婦人科医11人と小児科医13人で当直を担い、産婦人科の場合は休日や夜間も2人以上が勤務するため、月に最低6回は当直勤務がつく。ベテランの橋口さんは当直の代わりに緊急呼び出しに応じる「オンコール」が月7回あり、週に1、2度は協力病院の当直に出向く。

勤務の主体はあくまでも杏林大だ。しかし、東京からの当直応援がなければ周産期医療そのものが崩壊してしまう地域がある。橋口さんはこの日、夕方まで杏林大で勤務した後、中核病院が相次いで分娩(ぶん・べん)を中止した神奈川県内の協力病院で当直を務め、そのまま翌日の夕方過ぎまで勤務した。協力病院の当直が月に10~15回にのぼる若手の場合、埼玉県や群馬県まで出かける医局員もいる。連続勤務時間が30時間を超えることはざらで、休みも月に1、2日だ。

◇ 杏林大病院のある多摩地域や、都立墨東病院(墨田区)などで受け入れを断られた妊婦が死亡する問題が起きた東部地区は、もともと産科医やNICUといった「医療資源」が絶対的に足りない。両地域は他の区部より若い世帯の転入が多いのに、出生千人当たりの産科医数は全国平均以下の状態だ=図参照。

杏林大病院のある多摩地域や、都立墨東病院(墨田区)などで受け入れを断られた妊婦が死亡する問題が起きた東部地区は、もともと産科医やNICUといった「医療資源」が絶対的に足りない。両地域は他の区部より若い世帯の転入が多いのに、出生千人当たりの産科医数は全国平均以下の状態だ=図参照。

施設にかかる負担は当然、重くなる。杏林大では昨年、前年より97件も多い921件のお産を扱い、今年もすでに04、05年の年間出産数を超える800件を扱った。うち6割強は高度な治療や手術が必要な難しいケースだ。晩婚化や不妊治療の発達で、高齢出産や多胎妊娠などリスクが高い出産が増えている。一方で、リスクが低くてもセンターで扱わざるを得ないケースも増えている。「以前なら開業医や地域の中核病院が引き受けてくれた患者が、早期に転送されてくる。受け入れ施設がない以上、制限できない」と岩下教授は話す。

「最後の砦」が、いつのまにか最前線になっていた。総合周産期母子医療センターを備えた墨東病院で、2年前から産科医の退職が相次ぎ、慢性的な要員不足が続いているのも最前線化による過重が背景にある。

◆疲れ限界「前線」半減

東京共済病院(目黒区)、国立病院機構災害医療センター(立川市)、東京逓信病院(千代田区)、駿河台日本大学病院(同)、都保健医療公社荏原病院(大田区)、都済生会中央病院(港区)、関東中央病院(世田谷区)、社会保険蒲田総合病院(大田区)。ここ2年ほどの間に、分娩(ぶん・べん)取り扱いを休止した地域の中核病院だ。04年に始まった医師臨床研修制度が大学病院の人手不足を招いた。人手不足が産科医の負担を増し、耐えかねた1人が去れば、残った医師の負担がさらに増す。支えきれずに病院が分娩を休止すると、近隣病院に妊婦が集中する。「疲弊のドミノ倒し」に打つ手はなかった。

◆分娩休止しわ寄せ次々

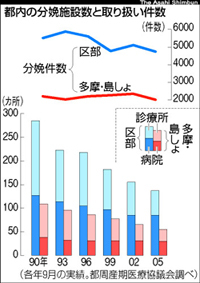

深刻な症状や急変に備える必要があるのは言うまでもないが、手術など医療が必要なお産は全体の2割程度とされる。それほどリスクの高くない大部分のお産を支えているのは、地域の中核病院や開業医らだ。しかし、その「前線」からの撤退が相次ぐ。実際に分娩を扱う病院や診療所は15年前と比べ、ほぼ半減した=グラフ参照。

深刻な症状や急変に備える必要があるのは言うまでもないが、手術など医療が必要なお産は全体の2割程度とされる。それほどリスクの高くない大部分のお産を支えているのは、地域の中核病院や開業医らだ。しかし、その「前線」からの撤退が相次ぐ。実際に分娩を扱う病院や診療所は15年前と比べ、ほぼ半減した=グラフ参照。

.

年間400件近い分娩を扱っていた立川市の災害医療センターが取り扱いを休止したのは06年10月。地方の国立大学から派遣された産婦人科医長が9月いっぱいで退職したのを機に、4人の常勤医がゼロになったのが原因だ。産婦人科の休止とほぼ同時に小児科医が減少し、新生児集中治療管理室(NICU)も休止になった。

後任医長は派遣されず、病院幹部は出身大学の医局に医師派遣を頼み込んだが、どこも集約化に必死。「新しく派遣する余裕はない。ましてや複数なんて」と断られた。常勤産科医を募集するため、給与水準を引き上げられないかと本部に要請したが、一律の給与体系を変えるに至っていない。今年5月から隔週1回、11月からは週1回、非常勤医による婦人科外来が再開した。だが、常勤医はまだ見つからない。林茂樹・病院長(63)は「常勤医1人では完璧な体制はとれない。いったんゼロになると、再開するのは本当に難しい」と打ち明ける。

◆産科医勧められぬジレンマ

地元の開業医もどんどん減っている。年間約5200人が生まれる足立区で現在、お産を扱っているのは病院2カ所と医院4カ所の計6カ所。ある医師は「自分が開業した80年には28カ所あった」という。

産婦人科医の妻と2人で開業している医師(39)は小学生を頭に3人の子どもがいるが、家族そろって旅行に出かけたことがない。分娩はいつあるかわからないので、どちらか1人は30分以内で駆けつけられるところにいなければならない。2駅先まで出かけるのも気がかりで、常に携帯電話を首からさげている。ほかの産婦人科医に頼むにも「最近は、どの産婦人科医も疲れているから難しい」。

杏林大学病院のある三鷹市でも年間1400人余りが生まれるが、お産を扱う施設は同病院以外に2カ所しかない。個人で開業しているのは、25年前に開業した医師(59)1人になった。「美しいお産の研究が趣味」と公言し、お産のやりがいを人一倍感じているが、親の立場としては医学部に進学した次女には「産科はやめておいた方がいい」と助言せざるを得ない。それが切ないという。

◆危機打開へ 連携・分業

本来担うべき危険性の高いお産の受け入れに難渋する周産期母子医療センター。訴訟リスクと人手不足に疲れ、萎縮する地域の産科病院。厳しい現場に踏みとどまる産科医を支え、やせ細るお産の受け皿を立て直す方法はないのだろうか。

南多摩地域の中核病院、日本医科大多摩永山病院(多摩市永山1丁目)は昨年4月、役割分担で地域連携を強める「母と子のネットワーク」という試みを始めた。地区内の29の病院・診療所と連携し、同大病院を受診した妊婦に問題がなければ診療所で健診を受けてもらう。切迫早産などの緊急時や合併症などの場合は必ず日医大が受け入れる仕組みだ。母子手帳とは別に共通の健診手帳を作り、経過や検査結果など情報も共有する。立川市や神奈川県相模原市など近隣地区の病院で産科休止が相次いだ06年ごろ、出産を希望する妊婦が同病院に集中した。診療所に健診を担ってもらえば、病院は高リスクの診察や処置、救急に人手をかけられ、妊婦の待ち時間も短くて済む。

南多摩地域の中核病院、日本医科大多摩永山病院(多摩市永山1丁目)は昨年4月、役割分担で地域連携を強める「母と子のネットワーク」という試みを始めた。地区内の29の病院・診療所と連携し、同大病院を受診した妊婦に問題がなければ診療所で健診を受けてもらう。切迫早産などの緊急時や合併症などの場合は必ず日医大が受け入れる仕組みだ。母子手帳とは別に共通の健診手帳を作り、経過や検査結果など情報も共有する。立川市や神奈川県相模原市など近隣地区の病院で産科休止が相次いだ06年ごろ、出産を希望する妊婦が同病院に集中した。診療所に健診を担ってもらえば、病院は高リスクの診察や処置、救急に人手をかけられ、妊婦の待ち時間も短くて済む。

赤枝医院(多摩市関戸2丁目)は提携診療所の一つだ。「医師の少ない多摩地区のお産を支えたい」と05年、地縁のない土地で開業した赤枝朋嘉院長(37)は「周産期センターでない日医大が、高リスクの妊婦を引き受けるシステムを主宰するのは勇気のいること。コミュニケーションがとりやすくなり、心強い」と話す。

この制度を導入した昨年度、日医大病院が扱った出産は前年度比200件増の約900件になった。リスクの高いお産も増え、現実には同病院の負担は増えたが、システムを立ち上げた女性診療科・産科部長の中井章人教授(50)は「大学病院は教育施設として難しいケースを引き受け、地域医療を支える役割がある」と話す。「危機を乗り越えるには出産扱いをやめた医師も含め、今いる人が役割分担して協力するしかない」

◇

助産師との連携強化を進める開業医もいる。

ファウンズ産婦人科病院(立川市若葉町3丁目)の土屋清志院長(50)は05年、近隣の開業助産師に呼びかけて勉強会「ハンズの会」を始めた。現在は約70人の助産師が参加。月に一度のペースで集まり、分娩(ぶん・べん)途中で医療施設に転送したケースなど具体的な事例をもとに最善の対応について話し合う。助産所は都内の出産の2%弱を担うが、扱えるのは正常分娩に限る。妊産婦や胎児の状態が急変した場合、医師に委ねなくてはならない。「どのタイミングで搬送するのがベストなのか、これまで医療現場から助産師へフィードバックがなかった」と土屋さんは話す。助産師が早い段階で危険度を見極め、医療機関に移行すれば高リスクの緊急搬送にもつれることも減る。「妊娠、出産、子育ては本来、地域に根ざすもの。安心で快適な分娩を地域の助産師や開業医が協力して支えたい」

緊急搬送をどう確実に受け入れられるか、都周産期医療協議会は医療体制や搬送システムの改善について検討している。岡井崇・同協議会会長(昭和大学医学部教授)は「母子両方を救いたいと考えすぎた結果、搬送に時間がかかりすぎていた。まず、母体救急を優先できるシステムの改善を急ぐ」と話す。

しかし、今の医療制度では緊急用にベッドを空けておくことは経営上、大きなマイナスになる。都立墨東病院以外の総合周産期母子医療センター8カ所はすべて民間病院が運営している東京では、「予算的、人員的に都の支援がなければ難しい」(岡井教授)のが現実だ。

【妊婦搬送問題の経過】

妊婦搬送問題が最初に発覚したのは10月22日。都内の妊娠9カ月の女性(36)が10月4日、脳内出血を起こし、江東区のかかりつけの産婦人科医院が都立墨東病院など8病院に受け入れを依頼したが、「空きベッドがない」などとして断られた。女性は約1時間15分後、墨東病院で手術を受けたが3日後に死亡した。

その2週間後にも別のケースが明らかになった。9月23日、調布市内の病院に入院中だった30代の臨月の女性が脳出血を起こし、杏林大病院など6病院から受け入れを断られた。約4時間後に墨東病院で手術を受けたが、意識不明の重体。いずれも赤ちゃんは無事に生まれた。

【産科医不足の背景】

分娩はいつ始まるか分からないため、産科医は拘束時間が長い。さらに、周産期医療が進み、患者側に「お産は安全」という意識が広まったことで、事故になった場合の訴訟リスクが跳ね上がった。一方で勤務医の給与は当直のない他科の医師とほとんど変わらない。

過酷な勤務と訴訟リスクを避け、現役の産科医が分娩を扱わない婦人科や不妊治療に転身したり、研修医や若手医師が産婦人科医局を敬遠したりしている。癒着胎盤手術の結果、妊婦を死亡させたとして福島県の医師が逮捕・起訴された事件(08年無罪確定)は、産科医の分娩忌避を決定的にした。

【産科医の年齢構成】

04年のデータで都内の産科医を年齢別にみると、70代と30代の二つのピークがあり、34歳未満は女性が過半数を占める=グラフ参照。近い将来、高齢医師の引退と出産・育児期に入る女性医師の退場が重なれば、産科医不足はより深刻になるとみられる。産科医を志す学生や研修医も減っているといい、労働環境の改善は急務だ。医師の育成には10年以上かかる。臨床が忙しすぎて教育・研究が手薄になれば、産科医療の現場は質の低下も懸念される事態になりかねない。

コメント