(関連目次)→多胎妊娠 目次

(投稿:by 僻地の産科医)

2008年7月号の産婦人科の実際からですo(^-^)o

2008年7月号の産婦人科の実際からですo(^-^)o

特集は産科婦人科サブスペシャリティー領域の動向

ちなみに特集にはそんなに興味はなかったのですが、

巻末の研究結果発表がこの号、かなりおもしろいのです(>▽<)!

もしお手にとられる機会がありましたら、ぜひぜひ見てください!

西原先生、津田先生お元気ですか(>▽<)??

流産も含めた膜性・病態別

双胎の短期予後と予後不良因子の検討

長良医療センター産科

高橋雄一郎 岩垣重紀 西原里香 津田弘之 川鰭市郎

(産婦人科の実際 Vol.57 No.7 2008 p1177-1181)

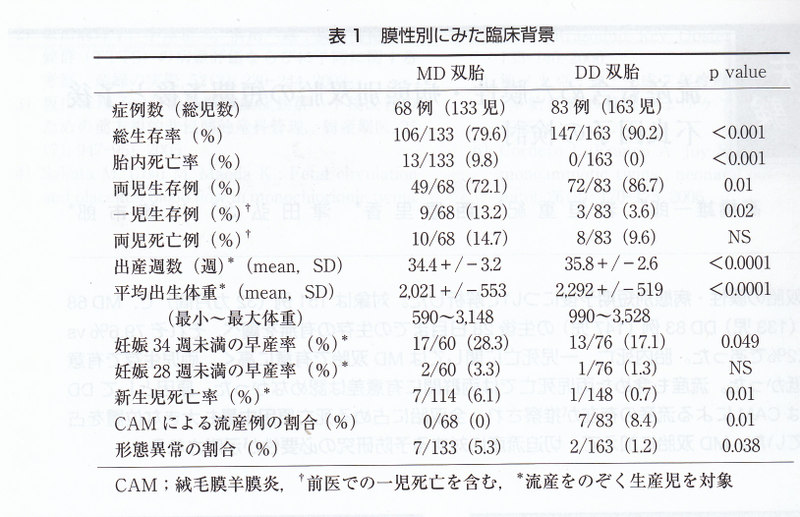

双胎の膜性・病態別短期予後について解析した。対象は151例(32ヵ月間)で,MD68例(133児)DD83例(147児)の生後28日目までの生存の有無を調べ,それぞ79.6%vs90.2%であった。胎内死亡,一児死亡に関してはMD双胎で有意に高く,両児生存で有意に低かった。流産も含めた両児死亡では両群間に有意差は認めなかった。原因としてDDではCAMによる流産の存在が推察され,全双胎に占める死亡原因中最も大きな位置を占めていた。 MD双胎に加えて,切迫流産に対する予防研究の必要性が示唆される。

はじめに

一部性双胎は近年,わが国においても一般にMM(一絨毛膜一羊膜),MD双胎(一絨毛膜二羊膜)がDD(二絨毛膜二羊膜)双胎と比較して予後不良であると報告されている。予後不良とは短期的には母親が1人の生児も得られない,もしくは1人しか生児を得られないことであり,長期的には生存した児の後遺症の有無が問題となる。われわれの施設は地域の周産期センターとしてハイリスクである双胎の管理にあたってきた。初期の膜性診断から始まり,胎児疾患,切迫流産,切迫早産から,出産まで管理を行っている。そこで今回は,膜性・病態別に臨床背景や短期予後を検討し,その病態別にリスクの大きさの解析を行った。特に,当科では初期からの産科管理に重点を置いていることを踏まえ,早産だけではなく流産や胎児治療などが対象となるため,流産も含めた全妊娠での予後解析を行った。

Ⅰ.方法・対象

対象は2005年3月~2007年11月に妊娠,出産を終了した双胎151組で,NICUの事情で当院から搬送され他院で出産を迎えた症例や胎児治療と術後管理のみを当院で施行した場合も解析に加えた。膜性別に臨床背景(総生存率,胎内死亡率,両児生存,一見生存,両児死亡)を検討した。生存は生後28日時点での生存とした。出産週数,平均出生体重,妊娠28道未満,妊娠34週未満の早産率,新生児死亡率は流産を除き,挙児希望のあったすべての症例で検討した。絨毛膜羊膜炎(CAM)による流産は臨床的CAMの所見を待つ流産例で病理診断により確定された症例とした。形態異常は生命に支障をきたさない小さいか単発の異常(例えばVSDや多指症など)は含まず,重篤な異常や多発奇形などとした。双胎の病態の定義はMD双胎では羊水過多・過少(MVP>8cm,MVP<2cm)を同時に満たす場合を双胎児間輸血症候群(TTTS)とし,適応のある場合3)に胎児鏡下のレーザー治療(FLP)を施行した。今回selectiveIUGRは一児がIUGR(-1.5SD以下)でなおかつ両児の推定体重差が25%以上ある症例を診断基準とした。preTTTSは羊水過多・過少の診断において7<MVP<8cm,2<MVP<3cmの場合を定義した。羊水異常例ではどちらか一方に進行既の羊水過多を認めるか,両児に羊水過多を認める症例と定義した。統計学的解析はSPSS11版を用いた。X2検定ではp<0.05をもって統計学的な有意差ありと判断した。

Ⅱ.結 果

全151例のうち膜性別ではMD双胎は68例(133児)DD双胎は83例(163児)であり,双胎一児死亡後の紹介がそれぞれ3例ずつ計6例あった。流産を含めて解析すると総生存率は79.6%,90.2%で有意差を認めた。紹介後の胎内死亡はMDで13例(9.8%)であったのに対してDDでは1例も認められず有意差を認めた。両児生存は49/68(72.1%)と72/83(86.7%)で有意差を認めた。その内訳では一児のみ死亡の頻度がMDで多かったが(MD 9/68,13.2% vs DD3/83, 3.6%)流産を含む両児死亡例では両者に有意差は認められなかった(10/68,14.7%vs 8/83, 9.6%)。妊娠22週以降での挙児希望のある症例のみで検討すると平均出産週数(mean±SD,MD vs DD)は妊娠34.3±3.2vs 35.8±2.6(週)で有意にMD双胎で早産傾向が強かった。平均出生体重(mean±SD,MDvs DD)でも2021±553 vs 2292±519(g)でMD双胎のほうが有意にSFD傾向を認めた.しかし妊娠28週未満の早産率でみると2/60(3.3%)vs 1/76 (1.3%)で有意差なく,妊娠34週未満で区切ると17/60(283%)vs 13/76(17.1%)と大きな差を認めていなかった。新生児死亡率でみると7/114(6.1%)vs 1/148(0.7%)とMD双胎のほうが有意に新生児死亡が高率に認められた(表1)。

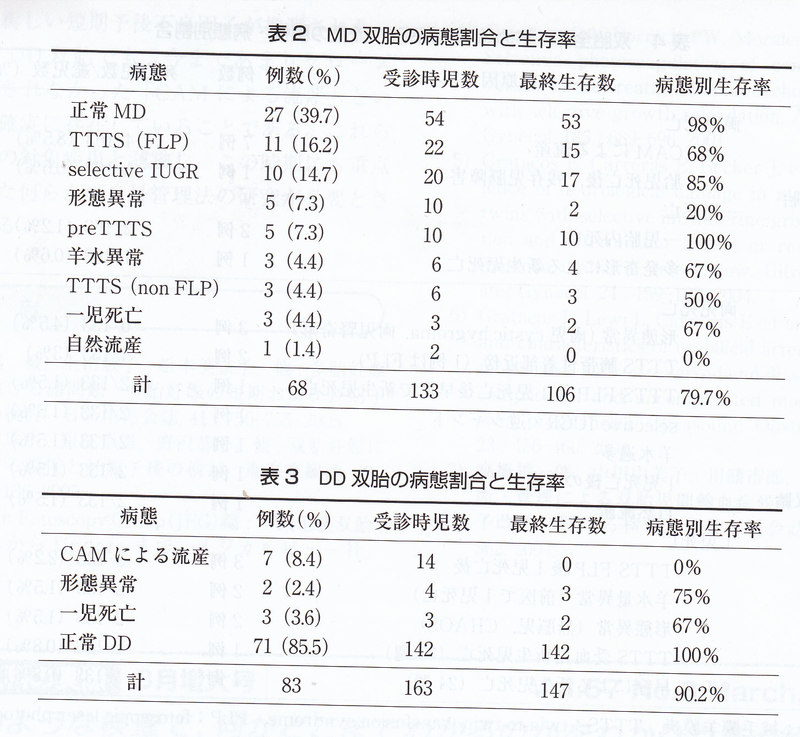

双胎の病態割合とその生存率を表2,3に示した。MDでは正常MD,preTTTSで生存率は高かった。 TTTSではFLP施行例では全生存率は68%で少なくとも一児を得た割合は9/11(81.8%)であった。 FLPを施行しなかったTTTSでは3/6(50%)であったが1例が一児の早期新生児死亡,1例では両児臍帯付着部が近傍にありFLPが施行できなかった症例で中絶希望となった症例であった(表2)。MD双胎の形態異常では異常を持つ児の予後は不良であったがそれ以外では胎内死亡は起こさず,cotwinの予後はすべて良好となっている。 DD双胎においては一児死亡後の生存児に重度の脳障害をきたした例(原因は不明だが何らかの循環障害が推測されている)や多発奇形を持つ重症IUGRで早期新生児死亡となった以外はIUFDも認めず,予後良好となっている(表3)。

しかしCAMによる流産例が7例で起こっており,これは全双胎の死因割合において14/163(8.5%)と最も大きなものとなっている(表4)。その発生率はMD O/68 vs DD 7/83 (8.4%)とDDに有意に多く,全例で不妊治療後であった。

Ⅲ.考 察

当科ではMD双胎のリスクの高さから,初期の膜性診断,早期管理の重要性を地域に広め,症例の集約化に努めてきた。またTTTSを発症した症例ではFLPを施行し予後の改善に努めてきた。MD全体では,早期新生児死亡の特徴としては妊娠24週の早産2例や中期発症TTTS(FLP非施行)例での早期新生児死亡1例が起こったが,あとは重篤な形態異常(腎奇形2例,CHAOS,無脳症)によるものであった。胎内死亡はTTTSのFLP施行後6児(6/133,4.5%)が最も多く起こったが,結果として8割強の夫婦が少なくとも一児を得る結果となっており,TTTSの予後の改善に寄与していると考えられる。しかしMD双胎全体ではDD双胎と比べ,まだ予後不良となる児が多く,総生存率も有意に低いことから,今後ともハイリスクと認識し,集約的な管理が必要であると考えられる。

DD双胎ではMD双胎と比べ胎盤血管吻合による病態がない分,リスクは低いと考えられる。当科での検討においても,紹介後の胎内死亡例は1例も認められないし,早期新生児死亡は多発奇形(心奇形を含む)による重症IUGRの1例に起こったのみであった。

一般に,大きな周産期センターであればあるほど,早い時期の早産児(含PROM)の安全な分娩管理とNICU管理が求められる。統計解析においても流産を含まない症例での解析が多く、それは早産児に対するNICUのわが国での治療成績を表現している。当科では切迫流産例も多く集まってきているため,今回は流産も含めた短期予後の解析を行った。すなわち今回の解析では「双胎を妊娠した夫婦がどれだけの割合で生児を得られるか」という解析となっているのが特徴である。その結果,DD双胎でも生児を得られない病態があり,特に不妊治療後のCAMによる流産が多いことが判明した。この群は,死亡の原因としてMD双胎の諸病態と比較しても,最も大きな割合を占めている。おそらく今まで周産期センターに到達しなかった,これらの症例群は周産期統計に表れず,周産期診療として大きくはクローズアップされてこなかった可能性がある。すなわち,完成したPROM・早産例に関しては産科では,適切な娩出時期の決定と安全な分娩に費やされるのだが,児の予後に関しては多くがNICUの力量に依存している。しかし,産科独自の初期からの切迫流産管理や,切迫早産の予防という観点の予防医学に関する早い時期からの新しい管理法の研究はない。 NICUベッドが不足しているわが国の現状からも,この領域へ,より産科のエネルギーを重点配分しなくてはならない時期にきているのかもしれない。

おわりに

今までいわれてきたMD双胎・TTTSのリスクが依然高いことはいうまでもなく,初期の膜性診断と早期からの詳細な超音波検査により早期発見・介入していく必要性は変わらない。今回,予後を流産レベルまで含んで解析することで,新しい短期予後不良因子が推測された,それはDD双胎でも,今まであまりクローズアップされなかった「CAMによる流産」という群が確実に存在していることである。これらも予防の対象疾患と認識し,この時期にも重点を置いた何らかの産科管理法の研究が必要とされている。

コメント