(関連目次)→なぜ産科医は減っているのか

(投稿:by 僻地の産科医)

今月の日本医師会雑誌!

特集は「産科・小児科医療の現状と課題」です(>_<)!!

まるまる一冊、もうどこかのゴミ箱から拾ってきて~ってくらいです~。順次ご報告します!

っていうか、産婦人科医会の総会もまとめてないのに~。あうう。手が回らない。

日経メディカルのトンでも裁判についてもあげたいんですけれど!NATROM先生のところでご覧くださいませ!

では、どうぞ!!

産科・周産期医療の現状と

日本産科婦人科学会アクションプラン

海野信也

(日医雑誌 第136巻・第7号/平成19(2007)年10月 p1288-1293)

はじめに

医療現場,特に地域救急医療現場からの医師の撒退か社会問題化しているが,産科領域ではこの問題が先行的に進行している.産科が抱える問題には,他の診療科にも同様に認められるものと産科特有のものとがある.産科は他の診療科に比べて非常に多くの複雑な構造上の問題を抱えており,おそらく最も脆弱な診療科である.このため,わが国の産科医療は何らかの抜本的な改革なしには持続的・安定的な体制維持はとうてい不可能な状況にある.

筆者はすでに本年(2007年)3月に行われた母子保健講習会において,産科医療の現状について概説した[産利・医療の現状と改革への提言.日医雑誌136 ; 4(別冊):48-55].本稿では,その後に得られたデータを示し,そのうえで,今,産科の医療現場で起きている事態について述べる.さらに 日本産科婦人科学会(以下,日産婦)が検討している改革の方向性と本年度のアクションプランについて述べる.

I.産科医療現場の現状 1.医師の高齢化

1.医師の高齢化

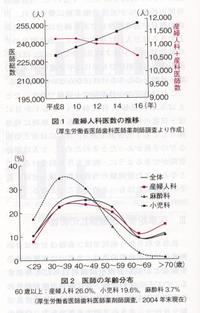

周知のように全体としての医師数の増加に反して産婦人科医数は減少を続けている(図1).産婦人科の他の診療科とのもう1つの相違点は,医師の高齢化である.医師全休では60歳以上の世代が占める割合は20%程度だが,産婦人科では26%に達している(図2).現場の産婦人科医療は,1950~60年代にかけて産婦人科が比較的popularな診療科であった時代の蓄えで持ちこたえてきているという側面をもっている.

2.女性医師の割合の増加

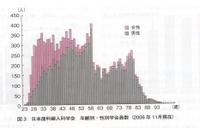

過去20年ほどの間に,産婦人科医のなかで女性の占める割合が次第に着実に増加してきている.それ以前は10%程度であったが,今,30歳代の世代では約50%を占めており,20歳代では70%を超えるに至っている(図3).

産婦人科における女性医師の増加の原因には,全体としての女性医師の増加と性差医学,女性外来などの発展に関連した社会的ニーズの変化が関係しているものと考えられるが,その詳細は明らかになっていない.その結果,産婦人科の医療現場は,それを担う医師の構成に構造的な大きな変化が起きている.特に大学病院や地域基幹病院で高度医療・救急医療の現場を担うのが若い世代であることから,地域の二次・三次医療現場により大きな影響をもたらしている.

産婦人科における女性医師の増加の原因には,全体としての女性医師の増加と性差医学,女性外来などの発展に関連した社会的ニーズの変化が関係しているものと考えられるが,その詳細は明らかになっていない.その結果,産婦人科の医療現場は,それを担う医師の構成に構造的な大きな変化が起きている.特に大学病院や地域基幹病院で高度医療・救急医療の現場を担うのが若い世代であることから,地域の二次・三次医療現場により大きな影響をもたらしている.

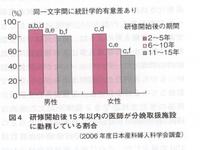

日産婦の女性医師の継続的就労支援のための委員会は2006年度に過去15年間に大学教室で産婦人科研修を開始した医師の現時点での勤務場所に関する調査を実施した.その結果,男性医師では80%以上が分娩取扱施設に勤務しているのに対し,女性医師では6年目以降,分娩取扱施設からの離脱が目立ちはじめ,6~IO年目では60%,11~15年目では50%にまで低下していることが明らかになった(図4).

この年代は現在30歳代に相当しており,医師の性別構成の変化が現場におけるworkforceに直接影響していることを示している.今後,女性医師70%世代が30歳代になっていくため,この年代の分娩現場離脱率を低下させることが,二次・三次医療現場のworkforce確保にとって必須の対策となると考えられる.

この年代は現在30歳代に相当しており,医師の性別構成の変化が現場におけるworkforceに直接影響していることを示している.今後,女性医師70%世代が30歳代になっていくため,この年代の分娩現場離脱率を低下させることが,二次・三次医療現場のworkforce確保にとって必須の対策となると考えられる.

3.新医師臨床研修制度導入が産婦人科医療現場に与えた影響

臨床研修制度の改革は産婦人科医療現場にとって2つの重大な問題を突き付けた. 1つは,医師国家試験合格後2年間の研修が必修化されたことにより,各診療科の医療現場への実際の新人の参入が2年間途切れたことである.産婦人科のように若い医師の大多数が大学数室からの派遣人事により複数病院を比較的短期間でローテーションしながら研修を行い,しかも各病院が小規模な余裕がない体制で勤務している診療科では,新規参入の中断は,現場の努力で対応できる範囲を超えた重大な(特に若年層の)workforceの減少をもたらした(2004,2005年の2年間で日産婦の会員数は450名城少した.それ以前も漸減傾向は示していたが40名以上減少した年はなかった).

1つは,医師国家試験合格後2年間の研修が必修化されたことにより,各診療科の医療現場への実際の新人の参入が2年間途切れたことである.産婦人科のように若い医師の大多数が大学数室からの派遣人事により複数病院を比較的短期間でローテーションしながら研修を行い,しかも各病院が小規模な余裕がない体制で勤務している診療科では,新規参入の中断は,現場の努力で対応できる範囲を超えた重大な(特に若年層の)workforceの減少をもたらした(2004,2005年の2年間で日産婦の会員数は450名城少した.それ以前も漸減傾向は示していたが40名以上減少した年はなかった).

もう1つは,産科が必修となったことにより,すべての初期研修医が産婦人科の医療現場を実地に体験することになったことである.これにより,臨床研修施設の産婦人科医師は,臨床以外に研修医教育の義務を負うことになり(教育のための要員や勤務の余裕を確保できる施設はごくわずかであるため),それまでも他の診療科と比較して相対的に厳しかった勤務条件にさらに負担が加わった.その一方で,研修医は専攻科を最終的に決定する以前に産婦人科の勤務実態に触れることが可能になった.

まず起きたのは新医師臨床研修制度導入の少し前から始まった大学教室関連病院からの撤退である.日産婦の調査では,2003~2004年にかけて少なくとも117病院から産婦人科の撤退が起きている.

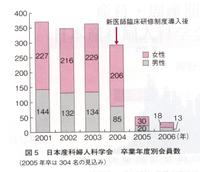

2004年卒業医のうち初期研修を終えた2006年に産婦人科を専攻したのは291名だった.図5に示すようにそれ以前には350名前後であったのが,15~20%程度減少したことになる.この減少には,初期研修の間に産婦人科医療現場の過酷な勤務体制に直接触れたことが関係していると考えざるをえない.問題は,医療現場が初期研修を受け入れる(人事上,組織上の)環境の整備を行う余裕の全くない状態が改善されないまま,新医師臨床研修制度が導入されたことにあると思われる.

2004年卒業医のうち初期研修を終えた2006年に産婦人科を専攻したのは291名だった.図5に示すようにそれ以前には350名前後であったのが,15~20%程度減少したことになる.この減少には,初期研修の間に産婦人科医療現場の過酷な勤務体制に直接触れたことが関係していると考えざるをえない.問題は,医療現場が初期研修を受け入れる(人事上,組織上の)環境の整備を行う余裕の全くない状態が改善されないまま,新医師臨床研修制度が導入されたことにあると思われる.

4.分娩施設減少の実態

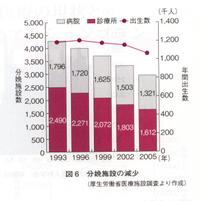

図6にわが国の分娩取扱施設数の推移を示した.2005年の秋までの12年間で分娩施設は4,286から2,933に減少している.診療所・病院合わせて年間約100施設減少してきていることになる.臨床研修制度や厚労省の「集約化」政策とは直接関係のない分娩施設のこのような減少は,わが国の産婦人科医療が抱えてきている構造的な問題の反映であると考えられる.分娩施設の減少は,妊産婦にとって分娩施設へのアクセスを困難なものとするだけでなく,(分娩数減少率よりも施設数減少率のほうが大きいため)施設当たり取級数の増加のために施設医師の負担が増加するという側面ももっている二集約化」は2005年の段階ではほとんど手つかずの状態にあり,この時期まで単純な分娩施設の「過疎化」が進行していたととらえるべきであろう.

5.福島県立大野病院事件の産科医療現場に与えた影響

産科は医師数当たりの最も医療過誤訴訟の多い診療科である(1,000人当たり年間12.4件,2004年).特に児の脳性麻痺などの中枢神経障害に関連した訴訟で賠償金額が高額になることが多い.このような訴訟圧力はなかなか表面には出てこないが,若い医師が産婦人科専攻選択を思いとどまる要因としては非常に重要であると考えられる.

今日の産科医療においては,非常に高率に望ましい結果が得られている.しかしまれに発生する,突発し対応困難な合併症による不幸な転帰を,完全には回避することができないという問題は依然として存在している.新しい生命・家族の誕生を期待する夫婦・家族の心情は当然のものであるのだが,逆に突煎不幸な結果を突き付けられた場合には,それを受け入れるのは当事者としては非常に難しい.

産科に医療紛争が多いのはわが国のみならず全世界で認められる現象であり,妊娠分娩という哺乳動物にとって必要不可欠な生命現象そのものを診療対象とする以上は,これも診療科のもつ特性の1つと受け止めるのが妥当なのかもしれない.だとすれば,産科への訴訟圧力の緩和を制度的に保証する必要が生じる.そうしなければ,産科医療は提供者の減少によって破綻を避けることができないからである.

福島県立大野病院事件は既往帝切・前置癒着胎盤症例の術中妊産婦死亡症例が,業務上過失致死容疑で刑事立件されたものであり,通常の医療行為のなかで発生した不幸な事例が刑事訴追の対象となるということに対して,産婦人科医だけでなく,すべての臨床医にきわめて強い衝撃を与えた.日本医師会,日本医学会を含め多くの医療関連団体が司法のこのような対応に強い懸念を表明していることは,すでに周知の事実である.

この事件は現在,福島地裁において公判が進行中だが,この裁判で医療への司法介入の是非,範囲について明快な判断がなされることが,今後の医療現場においてきわめて重要であることは論をまたないと思われる.

この事件が産科の医療現場に与えた影響が次第に明らかになってきている.最も顕著な傾向は,地域基幹病院に相当する二次病院が,それまでは通常の診療として対応してきたハイリスク症例を三次施設に紹介搬送する事例の増加である.例を挙げると北里大学病院の前置・低置胎盤症例は1974~1978年には全体の0.88%であり,2001~2005年には1.13%で,その頻度の増加は有意なものとなっていなかったが,2006年には2.44%へと有意の増加を示している.全く同様の変化が東京大学医学部附属病院,自治医科大学附属病院,防衛医科大学校病院でも認められている.

このような傾向は前置胎盤に限定されているわけではなく,幅広いハイリスク妊娠で認められている.この現象は,二次病院で医師不足によって診療能力が低下していることと,診療の結果が悪い場合,刑事介入と過剰な報道が行われる可能性があることへの,医療機関例の(やや過敏な)対応の結果であると考えられる.ハイリスク症例が高次医療機関に集中する現象はむしろ合理的ととらえられるかもしれないが,問題なのは患者の集約化は急速に連んでいるのに対し,医療資源の集約化が遅れていることである.三次医療機関も医師不足に苦しんでいることは同様なのである.むしろハイリスク症例の過度の集中は,三次医療機関の診療負担を増加させ,そこからの医師の撤退を引き起こしかねないと考えられる.

また,2006年の春以降,分娩取扱を中止する病院がさらに増加し,この期間に報道されているだけで100施設以上に達している.診療所については2005年以降の動向か明らかになっていないが,分娩施設の減少が加速していることよ確実な情勢にある.

Ⅱ.産科医療改革の方向性

1.日産婦・産婦人科医療提供体制検討委員会における検討

平成17年11月に組織された産婦人科医療提供体制検討委員会では,平成19年4月に最終報告書を表1のような提言にまとめた.この報告書の全文は,日産婦ホームページ(http://www.jsog.or.jp/news/pdf/iryouteikyotaisei_last12APR2007.pdf)に掲載されている.基本的には,まず,地域に存在し,機能している産科医療提供体制にさらなるダメージが加わらないようにする.そして,それにより当面の混乱を最小限にしつつ,持続的・安定的な産科医療が可能な体制に移行していくという考え方である.女性医師の著増を前提にすれば,分娩からの離脱率を低下させる絶対の必要性がある.これまでのような体制の存続はきわめて困難であると考えられ,何らかの抜本的改革が必要不可欠であることは論をまたない.そのうえで,地域の周産期医療機関の連携の強化と基幹施設の大規模化による診療レベルの向上と勤務体制の緩和を図っていく必要がある.

2.産科医療体制関連アクションプラン

平成19年度に入り,日産婦では具体的な行動計画として産科医療体制関連アクションプランを策定し,産科医療現場を支援するための活動を開始している(http://www.jsog.orjp/news/pdf/actionplan_H19_06_16.pdf).表2にその要約を示す.特に「周産期救急現場の医師への適正な救急対応手当・分娩手当の支給」については最重要課題として取り組み,医師不足のなかで過酷な勤務に従事せざるをえない現場の産婦人科医の立場を支援していくこととしている.

コメント