こんたさまのご紹介です。http://www.asahi.com/medical/0706.html#anchor1

特集はお産の危機

昨日のお産の危機 インタビュー第一線の医師からに引き続きまいります!

っていうか今夜は早めにやすんでくださいね..。*♡

ってみんなに言われたのに、ダメじゃん私。じゃ。おやすみなさい!

医療水準の維持が困難に

山形大学医学部産科婦人科教室教授 倉智博久

(medical ASAHI 2007 June p27-29)

世界最高水準の周産期医療

最近の厚生労働省研究班(主任:中林正雄・愛育病院院長)の調査で、分娩時の大出血やDIC播種性血管内凝固症侯群など死亡につながり得る重篤な事態の発生は、実際の妊産婦死亡の70倍以上(250分娩に1)であると報告されている。この研究をまとめた久保隆彦・国立成育医療センター周産期診療部産科医長は「産科医の減少は現在の周産期医療体制の維持を困難とし、妊産婦死亡の増加をもたらす可能性がある」ことを指摘している。 日本の周産期医療は世界的に最高のレベルにある。2004年の周産期死亡率(妊娠22週以降の死産と生後7日未満の早期新生児死亡を合わせたもの)は3.3/1000、母体死亡も6-1/10万分娩と世界的に最も低い値で、昨年の母体死亡は全国で49人にとどまっている。しかし、この日本の周産期医療も、今、著しい産科医不足から危機に瀕している、というより、既に、崩壊が始まっている。近年、医師数全体は増加しているし、医師不足が著しいと言われる小児科医も絶対数は増加しているのに、産婦人科医だけは減少していることからも、その深刻さが理解される(図1)。

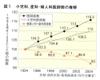

日本の周産期医療は世界的に最高のレベルにある。2004年の周産期死亡率(妊娠22週以降の死産と生後7日未満の早期新生児死亡を合わせたもの)は3.3/1000、母体死亡も6-1/10万分娩と世界的に最も低い値で、昨年の母体死亡は全国で49人にとどまっている。しかし、この日本の周産期医療も、今、著しい産科医不足から危機に瀕している、というより、既に、崩壊が始まっている。近年、医師数全体は増加しているし、医師不足が著しいと言われる小児科医も絶対数は増加しているのに、産婦人科医だけは減少していることからも、その深刻さが理解される(図1)。

岡村州博・東北大学教授を主任とする、厚労省研究班の石川睦夫・旭川医科大学病院長の北海道での調査でも、早期新生児死亡率と産婦人科医師数との間には有意な負の相関が認められるなど、「産婦人科・小児科医数が不足すると周産期医療の水準が低下する」というエビデンスが得られている。(以前にもとりあげました北海道における周産期医療の集約化の現状と問題点)

産科医はなぜ足リないか

産婦人科を選ぶ研修医の滅少

産婦人科医の減少には、4年前から必修化された卒後臨床研修制度も大きな影響を与えた。必修化前には毎年約350人の産婦人科医が誕生していたが、必修化後の06年には280人と大きく落ち込み、このことは、必修化開始からの2年間は新たな産婦人科医が誕生しなかったこととも相まって、それまでの不足を著しく助長することとなった。

過酷な勤務で中堅が「逃散」

多い医療訴訟

激務であることに加えて、周産期医療を困難にさせている問題が医療訴訟の多さである。診療科全体の訴訟件数そのものは内科の241件、外科の210件に比べると産婦人科は113件だが、医師1人当たりは最も高頻度である。その圧倒的多数は周産期関連で、近年の日本の周産期医療の成績の著しい向上が、皮肉にも、「お産は安全なものであり、母子ともに健全な状況で退院してくるのが当たり前」という、決して正しいとは言えない国民の皆様の当然の期待となってしまっている。前述のとおり「お産」は、今でも常に母児ともに危険を伴うものであるということは、もっと認職してもらう必要があるだろう。

日本の周産期医療は、診療所と病院での分娩数がほぼ半数ずつという割合で(表)、広い地域に分布する個人経営の診療所が約半数の分娩を担い、ややハイリスクの分娩や救急処置を要する事態には2次施設である地域の病院が対応するという、「小規模分散型」が特徴だった。ところが、最近の周産期医療をめぐるリスクの高さ(訴訟の多さなど)と産婦人科医の減少は、この構造を大きく変えつつある。![]() 分娩を扱う診療所と地域の病院が激減し、2次・3次施設の分娩数が大幅に増加する事態となってい乱施設当たりの産科医数が十分に確保されるならば、少ない病院に多くの分娩を集中させることは好ましいことだが、これらの施設でも産婦人科医が著しく減少していることが大問題である。山形県でも、最近数年間で六つの診療所と二つの病院で分娩の取り扱いを中止した。

分娩を扱う診療所と地域の病院が激減し、2次・3次施設の分娩数が大幅に増加する事態となってい乱施設当たりの産科医数が十分に確保されるならば、少ない病院に多くの分娩を集中させることは好ましいことだが、これらの施設でも産婦人科医が著しく減少していることが大問題である。山形県でも、最近数年間で六つの診療所と二つの病院で分娩の取り扱いを中止した。

踏みとどまるための対策

しかし、我々の努力だけでは現状の打開は難しく、行政の力も借りて産婦人科医を増やす算段をする必要があると考えられる。そのポイントとして、

就労環境の改善をまず急げ

日本産科婦人科学会では、地方の小規模な施設でも、基幹的な施設は産科医数を3人以上とすべきとしているが、このためにも施設数は半数以下に減らす必要があると考えられる。現状よりもさらに、「お産難民」を増やす可能性に対しては、オープンシステムの導入や、ヘリコプターも含む搬送システムなどの可能な対策を講じる必要がある。また、過疎地においてはある程度の「小規模分散型方式」も存続させる必要はあろうかと考えられる。しかし、一方、地域の皆様にも厳しい産科医不足の現実を理解していただく必要がある。

コメント