厚生科学研究費補助金(子ども家庭総合研究事業)研究報告書 わが国における開発助産婦活動の安全性に関する研究 助産婦活動の安全性に関する研究(上) よりつづく

緊急搬送理由が最も多い事例は、表4のように切迫胎児仮死で、次いで弛緩出血であり、早期剥離は16 件であり、産科特有の突発的以上が上位を占めた。搬送事例の内容では、母体死亡の報告はなく、妊娠中の死産は6 件、分娩中の死産は5 件でいずれも助産院で発見され搬送していた。死産の理由は記載のあった4 件においては事前に予測ができない状態である不可効力的な事例であった。

搬送後の転帰として新生児死亡例は7 件で、その内訳は重症仮死3件、頭頂骨軟骨発育不全で10 日目に死亡1 例、24週早産2 件、28 週の胎児心奇形、早期剥離4 件であった。児の予後不良(障害・後遺症が残るまたはその可能性がある)は13 件で、12 件は不可効力的事例であったが、新生児仮死の児が1 件含まれていた。1997 年全国統計では、妊娠22 週以降の死産は出生10 万対193.6、新生児死亡は出生千対1.9 である。これを今回の死亡例と比較したところ、妊娠22 週以降の死産は68.0、新生児死亡は1.1 となり、開業助産婦の取扱い分娩の方が有意に低かった。

搬送時の時間帯は、表5にみるように、平日の9時から17 時と土・日曜日の搬送割合と通常時間割合との間に有意な差があり、搬送時、異常の予測が立てば平日の日勤帯に搬送・転院するよう努力していた。

搬送時の時間帯は、表5にみるように、平日の9時から17 時と土・日曜日の搬送割合と通常時間割合との間に有意な差があり、搬送時、異常の予測が立てば平日の日勤帯に搬送・転院するよう努力していた。

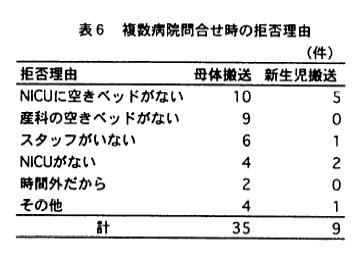

搬送時、複数の病院に問い合わせた搬送例は全搬送例のうち37 件で、そのうち緊急性のあった事例では16 件(母体13 件、新生児3 件)であった。緊急性がある事例ほど問い合わせ病院数が多くみられた。複数の病院に問い合わせた事例のうち、母体と新生児を比較においては、母体(104 件中13 件)児(23 件中3 件)の間に有意な差は認められず、搬送の困難さにおいては同程度であった。

搬送依頼をした際に拒否された理由としては、表6のように「NICU に空きベッドがない」「産科の空きベッドがない」が上位を占めており、病院側の緊急体制が不十分であることがうかがえた。

嘱託医との関係では、助産婦が嘱託医に搬送時連絡したが対応してくれなかった事例3 件(うち緊急性の事例1 件・仮死)、嘱託医に連絡したが連絡が取れなかった事例3 件(うち緊急性の事例2件・IUFD,弛緩出血)であった。助産婦が緊急時のことを考え、万全を期しているのにも関わらずこのような事態が生じているのが現状である。

5)嘱託医の実態と緊急時の支援体制

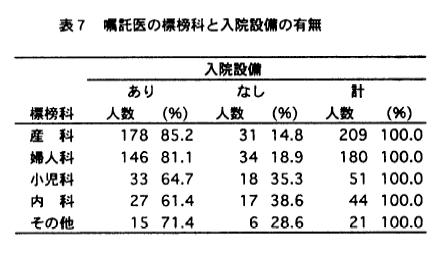

法的には嘱託医を定める義務はないが、日本助産婦会では努力的に義務付けている無床助産所開業者の嘱託医設置であるが、その割合は、58.2%(91 名中53 名)であった。嘱託医の標榜科で、産婦人科医以外の科を標榜しているものは272 名中61 名であり、また、産科を標榜していても分娩を扱っていない嘱託医は211 名中30 名、入院設備を有していない嘱託医209 名中31 名であった(表7)。

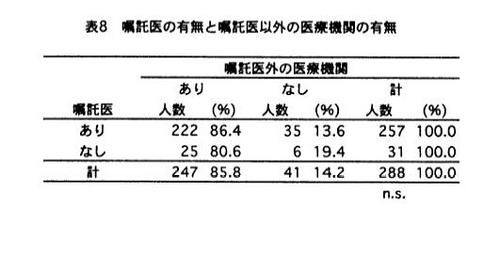

開業助産婦の緊急搬送時の支援の体制は、嘱託医との間に何らかの連絡方法により常時連絡をとることのできている体制の開業助産婦は90.1%であり、残りの9.9%のものは明確な連絡方法がない状態であった。嘱託医以外には、個人的に対応可能な受け入れ医療機関をもっている助産婦は、全体で85.8%であった。開業助産婦の嘱託医の有無については有意差はなく、嘱託医をもっている、いないに関わらず嘱託医以外の医療機関ともつながりを持っていた(表8)。その医療機関の種類としては「二次救急的病院」が最も多く全体の68.1%、次いで「三次救急的病院」が31.1%、「診療所」は18.1%の順になっており、複数の病院を確保しているの者も多くみられた。一方、個人的に対応可能な嘱託医以外の受け入れ医療機関を有もっていない助産婦については、その嘱託医は全員産婦人科を標榜していた。

6)各地における母児搬送システムの実態日本各地に周産規範層システムが構築されているが、本調査によると、周産期搬送システムに助産所が組み込まれ、緊急時助産所助産婦から直接搬送できるシステムになっている地域は、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県の5都府県のみであった。しかし、その実際には機能していないと回答している助産婦もいた。また、無床開業助産婦の割合の取扱いについては明確になっていないところが多くみられた。

D.考察開業助産婦の搬送基準に対する意識については、地域や有床・無床に関わらずリスクの高い状態にある妊産褥婦や新生児は搬送・転院するという、安全性に対する意識は現在の医療水準で考えられるところとかけ離れてはいないことが明確になった。

さらに、死亡率からの実態としても安全性が高いことが明らかであった。

但し、搬送に対する意識に個人差があることや、豊富な経験と技術を持っているベテランの助産婦は、骨盤位も扱うことがあるなど搬送・転院する状態の許容幅が広いことが認められた。

妊娠や分娩は経験に基づく勘やアートの域までに達した技術が必要なことは言うまでもないが、我が国における医療水準を前にした時の「いのちの重み」として開業助産婦が取り扱う分娩の範囲は、おのずと限られてくるものである。

その際に、リスクを伴う全ての妊産婦や新生児を医療機関に搬送・転院してしまうのではなく、妊産婦の助産所にて分娩したいといったニーズを考慮して医師と共観することも含めた開業助産婦の取り扱う分娩や搬送基準について検討し、認識していく必要があると考えてる。 しかし、産科特有の予測不可能な突発的異常はまぬがれず、多くの事例があがってきていた。開業助産婦は、このような緊急事態にも的確な判断と迅速な対応が要求されるため、嘱託医を法的にも定めるよう指導されている。しかし、嘱託医が産科医でない場合や入院設備を持ち合わせていない場合においては搬送や転院は困難である。緊急搬送の場合も然りである。これは、開業助産婦が開院当時依頼した嘱託医が開業助産婦と同様に高齢化したために外来診療だけにするなど業務形態を変えたり、開業するにあたり嘱託医を承諾してくれる医師が限られていたり、嘱託医が搬送について制限を加えたりといったことが原因とされるところである。 そのため、開業助産婦は、嘱託医以外に緊急時に対応可能な病院を各自で確保するよう努力し、さらに、異常の予測が立てば搬送時期が早いと判断されたとしても、平日の日勤帯に搬送するなどの安全性の意識を有していることが明らかになった。しかし、実際の搬送事例の中では、突発的異常の対応は避けることができず、複数の病院に依頼して時間を要している事例も挙がってきていた。個人的に万全の体制を取るよう努力していても、個人的つながりでは希薄であり、必ず搬送できる確証がないことが分かった。さらに、周産期搬送システムも確立状況に地域格差があり、これについても母児の安全の確証できるものではなかった。 妊産婦・新生児はどこで分娩出生しようとも安全を保証される権利があり、助産婦はそれに対応する義務がある。今後、開業助産婦が搬送する際、一人の医師ではなく「必ず」対応可能な状況にある医療機関が必要であり、嘱託医療機関制度等の設定が必要と考える。また、全国どこで産もうとも妊産婦・新生児の安全を保証する搬送システムの早急な構築の実現が望まれる。一方、助産婦側としても、ローリスクの妊産婦の分娩介助に徹し、助産技術を向上し、医療機関とパートナーシップをもちながら安全性を確保していくべきである。また、時代の変化や国の医療体制に伴う安全性を考慮していくことが必要であると考える。

E.結論

1.開業助産婦は、妊婦教育により回避できるローリスクの妊産婦以外は搬送・転院するべきであるという意識を持って業務を行い、実際、統計比較からも安全性が保証された。しかし、その意識に個人差もあり、豊富な経験と技術を持ち合わせている開業婦ほどそのRisk に対する意識の幅が見られた。そのため、今後、助産婦の取り扱う分娩や搬送基準について検討していく必要がある。

2.産科特有の予測不可能な緊急事態に開業助産婦の遭遇しており、スムースな搬送が行えなかった事例があり、その理由としては医療機関の設備面の問題であった。

3.開業助産婦は、妊産婦や新生児の安全を保証するために、異常の予測がつけば平日の日勤帯に搬送・転院を行う努力をし、さらに嘱託医だけでなく、助産婦が個人的につながりのある医療機関を複数に確保するよう努力していた。しかし、今後、助産所においては確実な搬送先を保証できる嘱託医療機関制度等の設置が必要と考える。

4.全県に、公的な周産期搬送システムの早期実現が望まれる。そのシステムに助産所が組み込まれる必要があると考える。

参考文献

1)宮崎文子、古田祐子:助産院のおける母児搬送基準と救急支援体制に関する実態調査,日本助産学会誌,13(1)、22-29, 1999

2)正木かよ:助産婦の責任-改行助産婦の立場から,助産婦,53(2),25, 1999_

コメント