(関連目次)→本日のニュース・おすすめブログ..。*♡ 目次

(投稿:by 僻地の産科医)

小児のインフルエンザ脳炎・脳症

病態解明で脳症の致命率が30%から10%以下に改善

森島 恒雄 氏

Medical Tribune 2009年4月2日(VOL.42 NO.14) p.49

http://mtpro.medical-tribune.co.jp/article/view?perpage=0&order=1&page=0&id=M42140491&year=2009

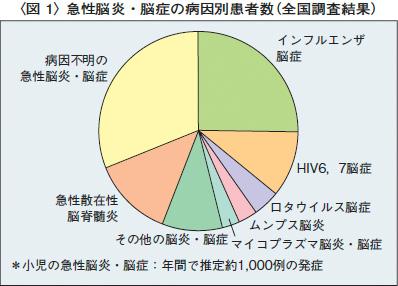

文部科学省研究班の調査によると,わが国における小児の急性脳炎・脳症は年間約1,000例で予後も悪いため,臨床現場では大きな問題となっている。最も問題視されているインフルエンザ脳症に関しては,最近は病態の解明が進み,厚生労働省研究班の「インフルエンザ脳症ガイドライン(GL)」(主任研究者=岡山大学大学院小児医科学・森島恒雄教授)で治療法が提案されたことから,致命率が30%から10%以下に低下した。同教授に,インフルエンザ脳症を中心に小児の急性脳炎・脳症の現状について聞いた。

急激に発症し予後は重篤

森島教授によると,わが国における小児の急性脳炎・脳症の内訳は,インフルエンザ脳症が約25%と最も多く,次いでヒトヘルペスウイルス(HHV)-6,7型脳症11%,ロタウイルス脳症4%,ムンプス脳炎とマイコプラズマ脳炎・脳症がそれぞれ3%などの順となっている(図1)。

インフルエンザ脳症に関しては,A型のH3N2香港型がH1N1ロシア型やB型に比べて有意に多い。実際,香港型が小児で流行した1993,95,98,2003年には,インフルエンザ脳症が多発していた。ただし,いったん発症すると各型・亜型で予後に有意差は認められず,むしろB型で予後が悪い傾向を示すという。

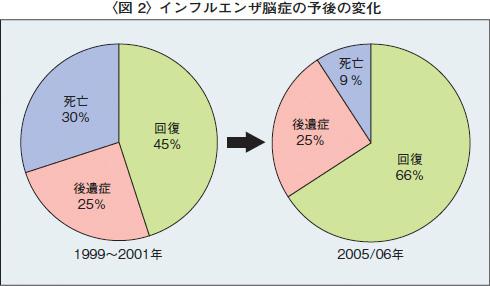

年齢は5歳以下の乳幼児,特に1〜3歳に多い。その症状について,同教授は「急速に進行する意識障害に加え,痙攣が70〜80%,熱せん妄様の異常言動が約30%に認められる。発症から神経症状発現まで数時間以内で,その直後に死亡するなど進行はきわめて早い」と話す。異常言動は,おもに大脳辺縁系の障害との関連が示唆されている。また,予後は重篤で致命率が約30%,後遺症が約25%に認められる(図2)。多臓器不全の進行により,肝不全・腎不全・播種性血管内血液凝固(DIC)などの症状が出現するという。

同教授らが,どの検査値が病初期から異常を示し,予後の悪化に関連するのかについて,重症例(死亡,重度後遺症)と軽症例(軽度後遺症,後遺症なし)との間で検討したところ,トランスアミナーゼ(AST),クレアチンキナーゼ(CK),クレアチン(Cr),血尿・蛋白質などが予後の悪化に関連し,比較的早期から異常を示していた。また,脳CTによる検討では,全般性脳浮腫を示す型,急性壊死性脳症を示す型,出血を伴う型,痙攣重積の所見を示す型などに大別された。

同教授は「特に,著明な脳浮腫や急性壊死性脳症を示す症例で予後が悪い。入院時,脳CTが正常でも数時間後に急激に進行する脳浮腫のために脳ヘルニアが生じ,死に至るケースもあることから,細かく時間経過を追う必要がある」とし,「MRIの拡張強調画像で早期に異常が認められることから,経過中に一度は単光子放射コンピュータ断層撮影(SPECT)による脳血流障害の有無も確認しておきたい」と指摘した。

活性酸素や窒素酸化物も病態に関与

最近,厚労省研究班を中心に,インフルエンザ脳症の病態解明が進んでいる。発症機序について,森島教授は「全身および中枢神経内の急激かつ過剰な炎症性サイトカイン産生が病態の中心であり,急激に多臓器でアポトーシスが進行することが明らかになっている。なかでも,インターロイキン(IL)-6,腫瘍壊死因子(TNF)αなどの関与が大きいことが示されている」と述べた。

同教授らの検討では,インフルエンザ脳症の患者末梢血で炎症性サイトカイン遺伝子の高発現が認められ,システミックに免疫異常が亢進していることから,発症にはウイルスの増殖よりむしろウイルスに対する生体の過剰反応が関与することが考えられ,過剰反応によるNuclear Factor(NF)κ-B活性化と細胞障害が惹起されると考えられた。

また,この過程で活性酸素(ROS),窒素酸化物(NOx)の病型への関与も明らかにされた。マイクロアレイ法によるインフルエンザ脳症患者末梢血中の遺伝子発現の基礎的検討により,いくつかの興味深い結果が得られているという。その一方で,インフルエンザ脳症患者では脳浮腫を代表とする全身の血管透過性の亢進が認められ,血管内皮細胞の器質的および機能的障害が生じている。

血管内皮細胞や神経細胞,グリア細胞などで,マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)-9の活性化が起きており,本来ならMMP-9に対して抑制的に働く組織メタロプロテアーゼ阻害因子(TIMP)-1がインフルエンザ脳症で低下していたとの知見から,脳障害・多臓器不全につながる病態が明らかになってきたという。

特異的治療法の普及で致命率が10%以下に低下

これまでのインフルエンザ脳症の症例報告を検討し,解析された病態を加味して,2005年11月にインフルエンザ脳症GLが作成された。内容は,

(1)初期対応 (2)診断指針

(3)治療指針

(4)後遺症に対するリハビリテーション

(5)グリーフケア(家族・遺族のケア)

―の5項目から成っている。

治療指針では,特異的治療として,抗ウイルス薬(オセルタミビル),ステロイド(メチルプレドニゾロン)パルス療法,γグロブリン大量療法が推奨されている。森島教授は「全身状態を保つ支持療法とともに,高サイトカイン状態を可能な限り早期に沈静化させることを目的とした特異的治療が不可欠だ。早期診断とともに特異的治療を早期に開始すべきである」と強調する。

特異的治療法として推奨された各治療法について見ると,抗ウイルス薬はインフルエンザ発症後48時間以内の投与により,有熱期間の短縮効果がある。インフルエンザ脳症では原則として中枢神経系内にウイルスの増殖は認められないが,脳症の誘因となる気道局所の感染の拡大を抑制することが期待される。

ステロイドパルス療法は,メチルプレドニゾロンの中枢神経系内への移行は良好で,中枢神経系内の高サイトカイン状態や高サイトカイン血症の抑制に有効と考えられるほか,脳浮腫を軽減する効果もある。γグロブリン大量療法は,まだ十分なエビデンスはないが,インフルエンザ脳症の経過中に生じる高サイトカイン血症に有効と考えられる。

これらの特異的治療にもかかわらず,病状改善を図ることができない場合,特殊治療として脳低体温療法,血漿交換療法,シクロスポリン療法,アンチトロンビン(AT)-III大量療法が推奨されている。

治療法の普及により,この数シーズンのインフルエンザ脳症の致命率は10%以下に低下した(図2)。ただし,治療法は現在考えられているインフルエンザ脳症の病態(高サイトカイン血症,全身臓器のアポトーシス)から有効性が推測されているにとどまる場合があること,薬剤の用法・用量などが適応外となる治療法も含まれることから,治療法を実施する場合には患児の家族に十分な説明を行い,治療実施の同意を得ることが必要である。また,増加傾向にあるインフルエンザ脳症の痙攣重積型では高サイトカイン血症は起こらないため,特異的治療は無効な場合もある。

同教授は「インフルエンザ脳症の発症因子や病態の解明,それに基づく治療法の改善が必要である。現在,NOxやROSによる病態悪化の機序も判明していることから,ラジカルスカベンジャー治療やレドックス制御(酸化ストレスにより細胞が発現する機能を修飾する)も包括的治療戦略として考えるべき」としている。

急性脳炎・脳症の包括的病態解明を

インフルエンザ脳症以外の急性脳炎・脳症として,最近,HHV-6,7型やロタウイルス脳症などの存在がクローズアップされており,インフルエンザ脳症に比べ,血管内皮細胞の障害による脳内での血行障害がさらに顕著であり,ロタウイルス脳症はしばしば致命的となるが,ウイルスの増殖は脳内では認められず,多臓器不全が進行するという。

現在,森島教授らは厚労省,文科省各研究班を通じて,インフルエンザ脳症を含めた急性脳炎・脳症の疫学,病理所見,サイトカイン・ケモカインの動態,遺伝的背景などの包括的な病態解析を進めており,各急性脳炎・脳症の症状や病態の差が認められる一方,発症要因などに共通した点も認められているという。

同教授は「前述のラジカルスカベンジャー治療やレドックス制御などの治療への応用を考えるうえでも,症例の集積とさらに詳しい病態解析が急務である」としている。

コメント