(関連目次)→産科医療の現実 目次

(投稿:by 僻地の産科医)

産科出血に対する輸血の実態と問題点の検討

中井 祐一郎 橘 大介 荻田 和秀 亀谷 英輝 堂 國日子

衣笠 万理 伊東 宏晃 西尾 順子 下屋 浩一郎

(産婦人科の実際 vol.57 第13巻 p2177-2183)

産科出血に対する輸血療法は一般の急性失血に対するものとは根本的に異なると考えられることから.その実態を検討した。その結果.24,606例の分娩例に対する輸血率は1.08%であった。1.000~1、499m/および1,500~1,999m/の分娩時出血に対する輸血率はそれぞれ0.70、10、2%であったが,一般外科手術ではそれぞれ68.4. 90.6%に輸血が実施されており.分娩時出血と一般外科手術における失血に対する輸血療法に対する考え方には,別個の概念を要することが明らかとなった。この事実を背景に,産科出血に対する輸血療法実施に関する問題点をも併せて考察した。

はじめに

産科診療がbloody business と揶揄されてきたように、他の診療科では容易に想定され得ない量の出血が、分娩時には日常的に発生する。一方、母体は、このような出血に対して生命を良く維持するだけではなく、直ちに必要となる脆弱な新生児に対する援助を可能にすべく、相当量の出血があった場合にすら、その活動性を維持し得る巧妙なmechanism を有している。妊婦、特に分娩前後の女性が有する出血に対する耐容力は、非妊娠女性若しくは男性からは想像が出来ないものである。必然的に、産科出血に対する輸血管理のあり方は、他の診療科とは全く異なるものとならざるを得ないが、その詳細は必ずしも充分に検討されているとはいえない。本研究は、産科出血に対する輸血療法の実態を検討するとともに、その性格が他診療科における急性失血に対する輸血療法とは根本的に異なることを明らかにすることを目的とした。

対象と方法

著者らに分娩データを提供頂いた五件の大学病院と三件の一般総合病院の8病院において取り扱った分娩22,056 例を対象とし、輸血療法の実施率を算出した。本研究での輸血療法実施例とは、濃厚赤血球液、新鮮凍結血漿、濃厚血小板液または全血(新鮮血)を用いた同種輸血例とした。また、自己血貯血例は検討から除外したが、調査機関においては返血を行わない場合には保険算定がされなかったことから、貯血による輸血実施の適応が甘くなっている可能性を考慮したことによる。

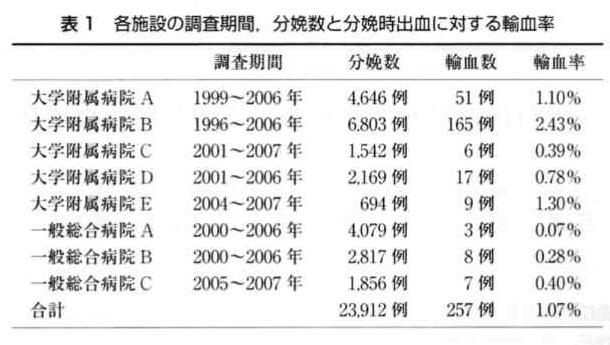

表1に示すように、施設間によって、若干の調査対象期間に異同があるが、詳細な資料の確認の可否を優先した結果である。しかしながら、この期間において、出血量に対する輸血実施の有無を左右し得るような治療法の開発とその普及はないことから、調査期間の差異による出血量に対する輸血率や到達出血量階級別輸血率への影響は無視し得るものと考える。また、これらの8施設のうち、出血量の詳細が評価可能でありかつ出血傾向を有する偶発合併症(血小板症や凝固異常症)及び分娩前において診断がされた分娩時出血の増加が明らかに見込まれる病態(前置胎盤、常位胎盤早期剥離など)を除外し得た大学附属病院Aおよび一般総合病院Bにおける分娩7,463 例のうち、1,000ml 以上の分娩時出血が記録されている790 例を対象に、総出血量階級別輸血率を算出するとともに、輸血治療の準備時期を検討する上で不可欠であると考えられる、出血が各階級に達した段階における輸血実施率を算出した。分娩時出血の増加が見込まれる病態が分娩前に診断された例を除外したのは、帝王切開術を含む分娩開始前に既に輸血準備が実施されているために、予防的投与を含めた早期の輸血療法の実施が行なわれた可能性を否定できないためである。したがって、この検討による輸血率は、分娩時出血については正常に経過する可能性が高いと予想されたにもかかわらず1,000ml 以上の出血に至った場合における輸血治療の実施率に相当すると考えられる。

なお、本研究の対象とした期間内において、各施設のいずれにおいても大量出血を伴った母体死亡は発生していない。

また、産科出血に対する輸血療法の特徴を明らかにするために、大学附属病院Fより提供を受けた2007 年の全ての手術記録の中で出血量の記録が残るもののうち産科手術を除外した2,508 例を対象に、産科手術以外の外科的手術における出血量と輸血実施率の関係についても検討した。なお、産科手術とは妊娠中に実施された外科的手術に加え、産褥早期に実施された止血目的の手術を含めることとした。

結 果

24,606 例の分娩中266 例、1.08%に輸血が行なわれていた(表1)。

このうち、大学附属の5病院での輸血率は15,854 例中249 例(1.56%)であり、そのほかの3病院では8,752 例中18 例(0.21%)であった。各施設の調査期間とその間における分娩数に対する輸血の実施率を表1に示す。

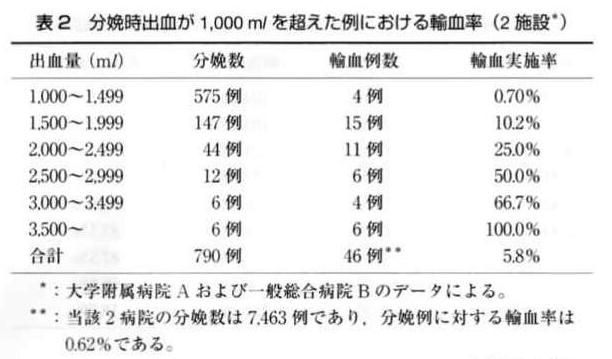

表2に、出血傾向を有する偶発合併症(血小板症や凝固異常症)及び分娩前において診断がされた分娩時出血の増加が見込まれる病態(前置胎盤、常位胎盤早期剥離など)を除外した分娩例における出血量階級別輸血率を示す。

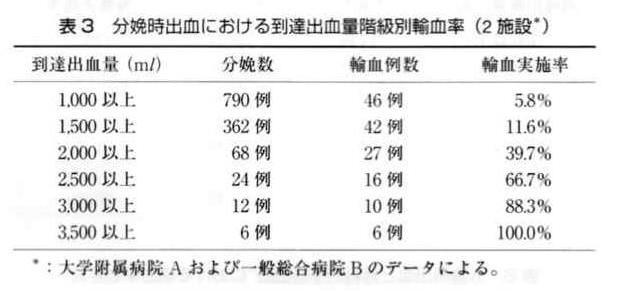

次に出血量が如何なる量を超えた場合に、輸血の準備を実施するべきかを検討するために、分娩時出血量が1,000ml、1,500ml、2,000ml、2,500ml、3,000ml 以上に達した例における輸血率(到達出血量階級別輸血率)を算出した(表3)。

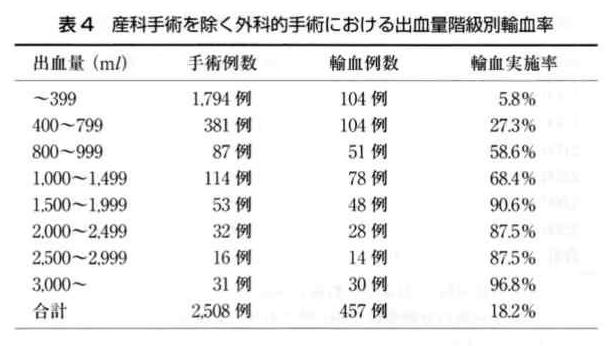

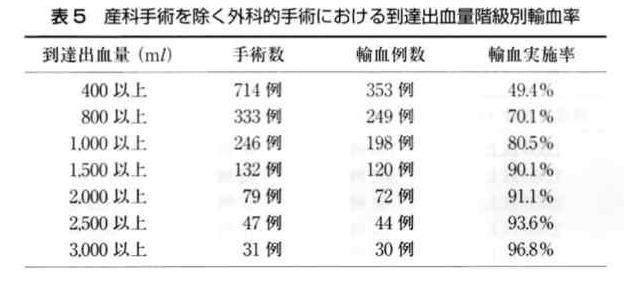

産科手術以外の一般外科的手術について、大学附属病院Fの手術記録をもとに同様の検討を行なった。結果を表4、5に示すが、表2、3に示す分娩時出血と異なり、1,000ml 以下の群においても輸血例が多いことから、1,000ml 近傍の出血例の輸血率を明らかにするために、1,000ml 以下の群を399ml 以下、400~799ml、800~999ml の3群に細分して検討している。

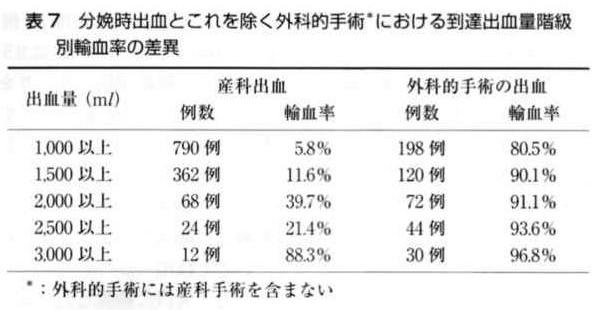

更に、分娩時出血に対する輸血療法の特徴を明らかにするために、分娩時出血と産科手術以外の外科的手術における出血量と輸血実施率の差異についても検討した(表6、7)。

考 察

分娩時出血に対する輸血療法のあり方は、非妊婦における場合と大きくかけ離れたものであることは良く知られているが、その理由として、

①妊娠に伴う母体血液希釈による循環血液量の増大

②妊娠中の血管拡張による血管内総容量の増大

③胎盤の喪失と子宮の収縮による血管床の減少

などによって出血に対する耐容性が増大するためと考えられる。即ち、50%近い循環血液量の増大にもかかわらず、全身の血管拡張と胎盤や肥大した子宮筋内部の血管床の存在により、妊娠中には血圧は下降している。したがって、分娩時においては特に、胎盤などの血管床の喪失に加え全身の血管における収縮の余地が大きいことから、急性失血に対して血圧を良く維持し得るものと考えられる。

以上のことから、分娩時出血に対する輸血療法の実施については、外科手術などにおける急性失血に対する対応とは全く異なるものとして取り扱う必要がある。にもかかわらず、分娩時出血に対する輸血療法の標準化はもとより、その実態についても充分に明らかにされているとは言いがたいのが現状である。

更に、大量の羊水が混入する分娩時は許より、前置胎盤など前兆もなく急激な大量出血をきたす疾患が多い産科出血は、出血量そのものの把握が困難な場合が多い。実際、分娩時の出血については、児娩出前後の膣壁裂傷や会陰切開創部からの出血を大量に流出する羊水と区別することは不可能であり、胎盤娩出時に子宮内に遺残している羊水と胎盤の完全剥離までに胎盤後面に貯留した血液とを区別することも不可能である。

このような事実を背景に考えると、産科出血に対する輸血療法の実施は、失血量の絶対値のみを根拠として決定するのは困難になる。

しかしながら、1,000ml を超えた場合には軽度のショックを呈するとし、あたかも輸血が必要であるかのように記した文献もあるが、実際には2,000ml を超えた場合に輸血を考慮するとした河井の見解が、今回の検討からも妥当であると考えられる。また、ヘモグロンビン値を輸血開始基準として重視するものもあるが、一般には輸液負荷により希釈状態となっていることが多く、基準とすることは困難なことが多い。したがって、現実的には出血量が2,000ml を超えた場合にvital sign の変化を考慮して、輸血を実施するのが実施するのが現実的であると考えられる。実際、著者らが所属する8施設における産科出血に対する輸血療法実施の決定は、ほぼ上記の考え方に集約されている。

ところで、産科出血に対する輸血の実施率は、1,000~1,499ml の場合には僅かに0.70%に過ぎず、2,000ml を超えて初めて四分の一に実施されているに過ぎない(表2)。一方、産科手術を除く外科手術においては、800~999ml の出血例に対してすら58.6%、1,000~1499ml の出血例では68.4%に輸血が実施されており、1,500ml 以上の場合には実に9 割の症例に輸血が行われている。このことは、産科手術を除く外科手術と産科出血とは根本的に対応が異なることを明らかにするものである(表4、6)。産科出血に対する輸血の実施率を論じた報告は散見される5)が、その対応が産科手術以外の外科的出血に対するものと根本的に異なることを論じた報告は、著者らが調べた範囲内ではなかった。これは、産科出血以外の外科的出血に対する輸血率自体の報告が少ないことも原因の一つと考えられるが、神谷らの報告6)では、産科手術が除外されていないものの、600~1199ml の群で30.5%、1200ml 以上の群で86.5%と、今回の検討とほぼ同様の数値を報じており、輸血の必要性に関する産科出血の特殊性を明らかにする傍証であると考えられる。

輸血の実施には、院内に濃厚赤血球液や凍結新鮮血漿などの備蓄がある場合においても、クロスマッチや解凍・加温などにより、若干の時間を要するが、必要とする血液製剤が院内にない場合には、血液センターなどに発注し、実際に製剤が到着するまでのタイムラグが生じることは自明である。産科出血、特に弛緩出血では、いったん止血したと考えられる再出血もあり、また短時間に大量に出血する場合があることは周知の事実である。そこで、上記の輸血実施の決定と輸血の準備とは、別個の概念になることは言うまでもない。

そこで、今回の検討では、出血量がある一定量に達した場合に、実際に輸血をした率を、到達出血量別輸血率として検討した。出血量が1,000ml に達した患者の輸血する確率は5.8%であるが、1,500mlでは11.6%、2,000ml では39.7%となった。産科手術を除く外科的手術の場合には、1,000ml の場合に80.5%であり、1,500ml を超えると90%以上となる。

勿論、全ての妊産婦に最大限の安全性を保証するためには、院内に血液製剤の備蓄がない場合、可及的早期にその発注を行うことが望ましいことはいうまでもない。しかしながら、輸血確率が5%である1,000ml の出血に達した妊産婦に対して血液製剤を発注したと仮定した場合、大学病院Aと一般総合病院Bの分娩数7463 例から計算した1,000ml 以上の出血率10%を基準にすると、本邦では年間100,000 件の分娩が発注対象となる。その発注量を濃厚赤血球液5単位と見込むと、年間50 万単位の濃厚赤血球液が必要となるが、未使用分の返品が不可能な現在ではこのうち47.5 万単位を廃棄せざるを得ない状況がある。勿論、血液製剤の備蓄がある施設も一定あり、地域によっては発注すれば速やかに血液製剤が入手でき得る場合もあると推察されるため、実際に破棄される量は若干低下すると考えられるが、血液製剤の不足が問題となる本邦では、廃棄された場合の経済的負担を誰が被るのかという問題と併せ、現実的な解決策ではないことは明らかである。実際、比較的想定が容易であると考えられる外科的手術では、最大手術血液準備量の概念が、厚生労働省の「輸血療法の適正化に関する指針」で推奨されている。その平成19 年7 月一部改正版では、過去に行った手術例から術式別の輸血量(T)と準備輸血量(C)の比が1.5 以下となるように術前の輸血準備を行うことを推奨している。本法を帝王切開50 例に適応した福島医大の検討では、C/T 比は9.5 となり、産科出血に対する輸血準備の難しさを明らかにしている。また、この概念に関しては、累積百分率から90%以上の例が該当する輸血量を準備量としてとるものもいる。この考え方を準用しても、輸血実施率が5%に過ぎない1,000ml を超えた時点での発注を正当化できるものではないことは明らかである。

一方、人口に膾炙した「妊産婦死亡の防止に関する研究」によれば、出血性ショックによる母体死亡74 例中60%が救命可能と判断された事実もある。確かに、全ての妊婦が一定の水準以上の周産期施設で分娩した場合には、上記の救命率の維持は可能であろう。しかしながら、多くの施設において血液製剤の発注から入手までに相当の時間が想定される現状において、多大な廃棄を前提とした血液製剤の準備は、経済的も社会的にも許されるものではない。

したがって、その達成のためには、血液製剤の備蓄を可能とするだけの分娩の集約化などを行う必要があると考えられるが、そのために失われるアクセス性の問題などについて、医療者のみでなく、医療サービスの享受者である一般市民をも巻き込んだ議論が必要であろう。

結 論

産科出血と外科的出血との間で、輸血療法の必要性について大きな差異があることを明らかにした。このことは、分娩を日常的に取り扱う産科医にとっては、極めて当り前の事実に過ぎないが、他診療科の医師をも含めて社会的には認知されていないのが実情である。

実際、1000ml の産科出血を致死量として報道するマスコミの認識の欠如は言わずもながのことであるが、現実にはこれに類した確定判例がみられるのも事実である。これは、産科輸血の実情について明らかにすることなく、恐らくは外科的出血に対する生体反応をそのまま流用したために誤解されやすい文献などにも問題があったものと考えられ、我々産科を専門の技とするものには、医学的に可能なことと社会的な現実を加味した上で可能なことを区別した上で情報を発信してゆく心構えが不可欠であろう。

コメント