(関連目次)→産科医療の現実 目次 地方医療の崩壊 実例報告

(投稿:by 僻地の産科医)

日本産婦人科医会では、毎月記者会見を行っています。

今回は周産期救急の話だったようですo(^-^)o ..。*♡

では、どうぞ!

周産期における救急医療について

第16回記者懇談会

20.11.20 日本記者クラブ

(日産婦医会報 平成20年12月1日 No.704号 p13-14)

今回は、「周産期における救急医療について」をテーマに、中井・平原両常務理事が解説した。

「妊産婦死亡統計と高次周産期施設の現状」

1.妊産婦死亡統計

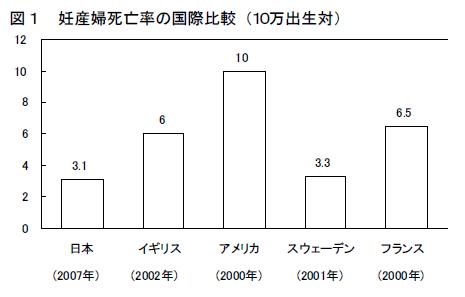

妊産婦死亡率は減少の一途を辿り、50年前に比較し約60分の1になった。その大きな要因として、自宅分娩から施設分娩に移行したことが挙げられる。実際、1970年代妊産婦死亡は25~29歳および30~34歳の女子の死亡原因の第3位と5位に挙げられていたが、近年では年間約40~50名の死亡数にとどまっている。この数字は国際比較においてもトップクラスの水準である(図1)。

妊産婦死亡の死因は直接産科的死亡と間接産科的死亡に大別される。人口動態調査によれば、全妊産婦死亡のうち約80%は直接産科的死亡が占め、分娩後出血と産科的塞栓症がその主たる要因に挙げられる(表1)。しかし、近年の研究では、この妊産婦死亡統計そのものに問題があることが指摘されている。1995年の厚生労働省科学研究(主任研究員:荒木勤)では、全国128施設の救命救急センターを対象に1985年から1994年の10年間に発生した妊産婦死亡の調査を行っている。集計された妊産婦死亡は88例で、そのうち直接産科的死亡は67%を占めるに過ぎず、人口動態調査と異なる結果が示された。

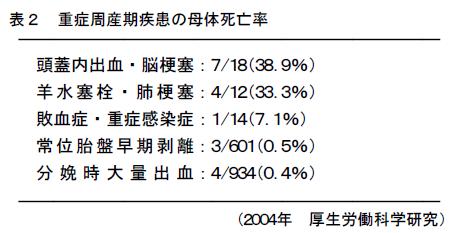

2004年に厚生労働省科学研究(主任研究員:中林正雄)が全国の日本産科婦人科学会研修指定施設と救命救急センターを対象に妊産婦死亡の解析を行い同様の傾向を報告している。2004年1年間に集積された母体救命を要した重症例は2,325例で妊産婦死亡は32例であった。妊産婦死亡32例の内訳は直接産科的死亡が、前述調査と同様62.5%と人口動態調査に比較し低率となっていた。 また、直接産科的死亡のうち最も頻度が高い産科出血には、PIH やHELLP症候群など重篤な産科合併症から頭蓋内出血を発症したものが約半数を占めることが報告されている。現行のICD10に基づいた分類では、これら産科疾患に起因したものは直接産科的死亡に分類されるが、実際の死因別に検討すれば頭部の出血性疾患が妊産婦死亡死因の第1位になる。さらに、同調査では頭部疾患が他の重症疾患に比較し、死亡率が最も高いことが示された(表2)。

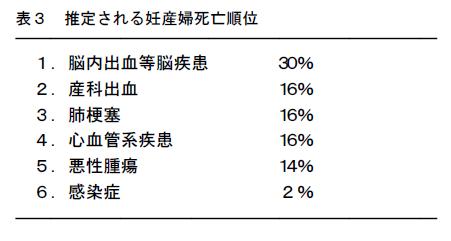

2007年の厚生労働省科学研究(主任研究員:池田智明)は異なる手法で妊産婦死亡にアプローチしている。2005年の10歳代から49歳までの女性死亡例約16,000人を調査し、同年人口動態調査で報告されていた62例の妊産婦死亡(表1)に加え、22例の登録されていない妊産婦死亡例があることを明らかにした。また、登録されていない22例の約半数が頭部の出血性疾患であることを指摘している。以上のデータから、妊産婦死亡の死因を推測すると、死因の第一はこれまで考えられてきた産科(分娩後)出血ではなく、頭部の出血性疾患となる。その推定頻度は全妊産婦死亡の30%を上回り、産科出血や産科的肺梗塞の2倍に上ることが推察される(表3)。

また、同時にこれらの研究結果は、現行の妊産婦死亡統計が過少登録であり、死因分類方法の問題から正確な評価が行えず、有効な対策がたてられないことを示している。産科関連施設で妊産婦が死亡した場合、その病名に妊娠関連の疾患が記載される可能性が高いものの、救命救急センターなど産婦人科医師以外が診断した場合、その記載がもれる可能性がある。正確な死亡原因の究明には、死因調査を行う機関・システムの創設や、死亡診断書に妊娠の有無を確認するチェックボックスなどの導入が必要になろう。

2.高次周産期医療施設の現状

重症合併症を有する妊産婦を取り扱う高次周産期施設の就労状況を調査した。分娩取り扱い病院全体の平均値に比較し、総合、地域周産期母子医療センターでは、よりハイリスクを扱い、その就労環境が厳しいことが推察された。

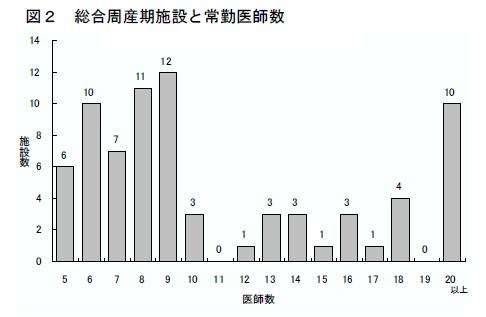

また、今回の母体搬送問題で注目された常勤医師数は、60%の施設が10名未満で、16施設で6名以下になっていた(図2)。

こうした医師不足は急速に改善するものではない。周産期ネットワークと一般救急ネットワークの一元化をはじめ、新生児対応能力のみならず、母体救命可能な産科施設のネットワークへの加盟など、現在の医療資源をより有効に活用する方策が早急に望まれる。

「30年続いてきた神奈川県周産期救急システムネットワークはいかにして破綻に瀕するにいたったか?-新たな行政支援による改善の試みも開始-」

1.画期的な周産期救急システムとして27年前に誕生

神奈川県ではかつて妊産婦死亡率、周産期死亡率が全国平均を大きく下回っており、当時の神奈川県立こども医療センター新生児科の小宮弘毅先生(後の神奈川県衛生部長)を中心に県下の医療機関をネットワーク化して6ブロックに分け、行政の経済的支援、人的支援のもと周産期救急(新生児、産科)制度が1981年にスタートした。新生児診療システムが先行し周産期として産科、新生児がひとつとなって動き出したのは1985年であり、稼動してからは周産期死亡率、妊産婦死亡率共にまことに小気味よく改善し、また働く医師側も県内の各ブロックごとにお互い顔がみえる協調関係の中で1次、2次、3次の各施設が応分に負担し機能してきた。1990年代にはシステムに婦人科救急症例も加え、年間2,000件を超える症例が本システムで扱われ、県民の命を守ってきた。

2.医師不足から陰りが

2000年を過ぎた頃より県内の医療機関が分娩の取り扱いを次々に休止し始めた。2002年の三浦・横須賀地区の破綻を皮切りに“分娩難民”が発生し始めたが、首都圏という特殊な環境は局地的には深刻な問題であっても、隣のより都心側に分娩施設を探し求めるなどすれば解決する話でしかなく、県民自身にも行政にもその事態の深刻さは受け入れてもらえなかった。産婦人科医が深刻な窮状の見通しを訴えても「行政宛にも議会にも問題はあがってさえこない」と一蹴され、無為無策の時間が過ぎるのみで、むしろ逆に産科救急システムを支える最後の砦であった各病院へのわずかばかりの補助金まで打ち切られた。

3.2004年にはついに破綻

2004年には県内各ブロックで2次病院が相次ぎ姿を消し、また、許容限界を超えたことから県内各ブロックの基幹病院は超満床が常態化し、各ブロックでの救急患者の自力解決は不可能となった。周産期救急症例は、県内全域の医療機関を全県的に横断してお互い搬送依頼照会をしても受け入れられないという事態に陥った。基幹病院(総合周産期母子医療センター)の夜間、休日は必死に救命手術をする何名もの医師に加えて、一晩中、県下、県外(東京、埼玉、千葉さらには静岡)へと次々周産期施設へ電話照会をし続ける医師がもう1人必要となった。そうして医師たちの疲弊もついに極みに達した。

どの症例も収容先が決まるまで3~6カ所探され、2~3時間以上かけて20カ所以上探し求めても収容ができないケースまで現れるにいたり、全国1~2を争う産科救急受け入れ不可能状態が常態化するにいたった。

4.理不尽な勤務環境と求められる過大な期待

体を壊してまでも、心身をささげても報われないと思い知らされたのが2006年2月の福島県立大野病院の医師逮捕事件であった。産科当直は“当直”という名の終夜貫徹勤務が常態化してきており、基幹病院(総合周産期母子医療センター)勤務医の月間総労働時間は300時間を超え、月あたり140時間以上の所定時間外労働にいたっている(2005,厚生労働科学研究『小児科産科若手医師の確保・育成に関する研究』)。

また、産科では不可抗力(医学的に未解決)の不幸な結果がある比率で必発するが、熱心で責任感のある医師ほどハイリスク分娩に飛び込み、その結果熱意のある医師ほど不幸な結果に高頻度に接する結果となる。これらの中には理不尽な結果責任の追及が起こることも稀ではなく、熱意のある医師ほどやりきれない報われなさ、虚しさを感じ、周産期救急の現場から医師が次々と去っていった。

5.ようやく行政も支援に

行政にも再三改善の協力、支援を具体案をもって強く要請してきたが、その第一歩として2007年4月からは神奈川県医師会中央情報センターで県が全国初の救急症例の斡旋コーディネート制度を開始し、各基幹病院が電話問い合わせをして斡旋していた業務を県下全体を一括して行う事業が開始された。NICU 不足に起因した症例の受け入れ困難はまだまだ解決には程遠いが、当面の短期的解決への端緒となることが期待されている。

コメント