(関連目次)→医療危機と新聞報道 目次 医療を理解するには

(投稿:by 僻地の産科医)

中央公論 2005年3月号からです ..。*♡

中央公論 2005年3月号からです ..。*♡

小松先生の「医療崩壊」P16/17に引用されていた原著を

手に入れましたので、ご案内します(>▽<)!!!!

2005年のものです。すごい力眼だと畏れ入るような

卓越した文章です~o(^-^)o ..。*♡

では、どうぞ!

「安心・安全」の氾濫が作り出す不安

(独)産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター長

中西準子

不安との闘いという個人の心の課題が、いつの間にか国や企業の責任に代わりつつあることを実感する。これではかえって不安、不安という人が増えてしまう

(中央公論 2005年3月号 p88-95)

私の周囲には、安心・安全という言葉が氾濫している。最初は、自分の仕事に関係している場所で見ることが多かったのだが、最近は、日常生活の場でも増えてきた。食品は言うに及ばず、政治家の言葉、経営者の挨拶、大学の研究方針にもしばしば登場し、自治体で条例ができるという話もある。安心・安全政策は、これまでなおざりにされてきた安全問題にもっと力を注ぎ、資源を投入しようという意思表示であり、安全だけでなく安心が加わったのは、結果として安全というだけでなく、安全を評価し、保証するプロセスや構造の透明化やあるいは意思決定への市民参加を進めよう、そうすれば、国民も安心感が増すだろうとの趣旨で、その目的は従来の政策に比べ、温かみのあるものに見えた。ただ、私がこの標語を聞いた時、一つだけ心配したことがあった。それは、国や企業が安心までも保証するように聞こえることだった。そして、この標語が浸透するにつれて、私の心配は現実になりつつある。つまり、安心・安全は国や企業が国民に与えるべきものであり、そういう社会的責任を負っているという考えが非常に強くなったことである。そして、皮肉なことに、このことが国民の不安をかえって大きくしているとしか思えない。

三つの理由

その理由として、三つあげることができる。

ひとつは、安全には際限がないことからくる問題である。安全を得るためには通常莫大な費用がかかるので、自分で支払う場合にはほどはどのところで誰もが妥協するが、責任が他にあるとなれば、その要求も際限なく大きくなってしまう。「安全」は、目指すべき方向性を示す目標のはずだったが、いつの間にか、際限のない安全を要求する権利があるという誤解に発展している。そして、それが満たされないと、不安になるのである。いや、不安を言い募っていいと思うのである、それは自分の責任ではないから。

ふたつ目は、「安心」という個人の心が大きく関係することが政策目標に入ってしまったことからくる問題である。政策立案者が考えたことは、意思決定過程の透明化とか、製造物のトレーサビリティであって、それは非常に良いことである。ところが、安心という心の状態は、システムで得られるものではないし、また、通常は、生きている間にはなかなか得られない。もし、得られるとすれば、個人が自己との闘いの末、ある種の欲求を捨てることと引き替えに得られるもののような気がする。その安心を与えるのは国や企業であるとなれば、だれもが自己との闘いをやめてしまい、結果として不安が大きくなる。私は、当初、安心というのは飾り言葉のように捉えていて、それを本気で受け取る人がいるとは思っていなかった。ところが、企業の経営者が年頭挨拶で「これからは、企業は安心を与えることを目標に」と述べるのを耳にし、テレビのキャスターが、「安全と言えるかもしれないが、国民は安心感をもっていない、そこが問題だ」というような発言をし、「老後は不安ですか?」というアンケートをとって、六割もの人が不安と答えた、国の政策はどうなっているのかと怒るレポーターを見ていると、不安との闘いという個人の心の課題が、いつの間にか国や企業の責任に代わりつつあることを実感するのである。これでは、かえって不安、不安という人が増える。

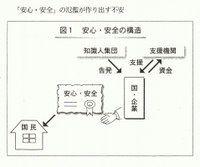

三つ目は、構造的な問題である。いまや、図1に示すような意識と社会構造ができつつある。つまり、安心・安全を国や企業が国民(消費者)に与え、国・企業の右側に、安心・安全政策を補助する大学や外郭団体などの支援機関があり、左側に国などの政策の不十分さを指摘する政治家・マスコミ・NGO・大学教官などの知識人集団の情報機能組織があり、国民は、それらの庇護の下にあるという構造である。安心・安全を実行するためには、その問題をできるだけ早く発見し、伝える方が効果的なので、これらの集団は、現状が“いかに、安全でないか、安心できないか”を必死で訴えるのが普通である。しかも、危険性を強調し、不安を訴えることは、社会正義と考えられているから、どんどん大げさになる傾向がある。さらに、右側の集団は、不安が大きいほど、国からの仕事の発注が増え、資金的にも潤うという構造を持っているし、左側の集団も、“売れる、有名になる、組織の存続が保証される”ことから、不安を煽る傾向が強くなる。危険を大げさに言うことは、確かに国の資源を安全政策に投入させる力を持っているが、それを真に受ける国民がいるから、逆に不安を大きくしてしまう副作用もあるのである。

三つ目は、構造的な問題である。いまや、図1に示すような意識と社会構造ができつつある。つまり、安心・安全を国や企業が国民(消費者)に与え、国・企業の右側に、安心・安全政策を補助する大学や外郭団体などの支援機関があり、左側に国などの政策の不十分さを指摘する政治家・マスコミ・NGO・大学教官などの知識人集団の情報機能組織があり、国民は、それらの庇護の下にあるという構造である。安心・安全を実行するためには、その問題をできるだけ早く発見し、伝える方が効果的なので、これらの集団は、現状が“いかに、安全でないか、安心できないか”を必死で訴えるのが普通である。しかも、危険性を強調し、不安を訴えることは、社会正義と考えられているから、どんどん大げさになる傾向がある。さらに、右側の集団は、不安が大きいほど、国からの仕事の発注が増え、資金的にも潤うという構造を持っているし、左側の集団も、“売れる、有名になる、組織の存続が保証される”ことから、不安を煽る傾向が強くなる。危険を大げさに言うことは、確かに国の資源を安全政策に投入させる力を持っているが、それを真に受ける国民がいるから、逆に不安を大きくしてしまう副作用もあるのである。

「安全」がもたらす行き違い

私の所属する研究組織は、「化学物質リスク管理研究センター」である。この組織が発足する時は、「化学物質安全研究センター」たった。東京大学で私が所属した部署も、「環境安全研究センター」であり、「安全」を標榜するのが世の常識のようであった。しかし、自分が勤務する研究センターの名前に、私は安全をつけることに猛烈に反対し、代わりに「リスク管理研究センター」とした。通常の会話では安全という言葉は私も使うが、しかし、専門の場では、できることなら避けたいと常々思ってきた。なぜか? 安全という言葉には、つねに嘘があるように感ずるからである。嘘というのに語弊があるなら、言い換えると、安全は定義できないからである。人によって「安全の程度」が違うのだが、その違いを明確にせず安全という言葉を使うと、行き違いが生まれる。最後は、嘘をついたということに発展し、つぎに何を説明しても信用できないというような雰囲気ができると、情報が歪んでくるのである。

例えば、発電所で廃水中に有害性物質が合まれるという事故があったが、それが、外部には出なかったとしよう。多分、発電所の人は、一〇年に一度くらいこのようなことは起きても、外部排出を食い止める装置が働いているし、その装置が機能しない確率は低いから安全だと考え、「安全です」と言うだろう。しかし、周囲の住民の中には、確かに今回は安全装置が働いたが、それが働かない確率があるし、外部に流出しないとしても、そのような事故が起きること自体が問題で「安全とは言えない」と言う人もいるだろう。また、安全とは絶対安全を意味し、何も起きないことであると主張する人もいるだろう。そして、発電所は安全ですと言ったのに、安全ではない、嘘をついたと思う人もいるだろう。この場合、一番問題なのは、両者が考える安全の程度が違うことである。安全という言葉を目標に使う、あるいは約束事に使うためには、安全の程度を先に論議しなければならないということが、一般には認識されていない。国が目標に掲げる「安全」とは、絶対安全なのか、そうでないとすれば、それはどの程度か、それはどうやって決めるのか、そこが問題なのである。

「健康」という言葉もよく使われる。健康の程度は、場面や人により異なるが、われわれはこの言葉を多用している。そこでは問題が起きないのだろうか? われわれは、特別のことがない限り、健康管理は自分の責任だと思っているが、もし、個人個人の健康保持は、国の責任だということになったら、やはり、健康の程度についてきちんと定義しないと、大混乱になるだろう。

リスク概念の重要性

安全の程度を定義することが、実はリスク評価である。つまり、安全と言うのではなく、何か悪いことが、どのくらいの頻度で起きるかを示しだのがリスクの値である。少なくとも、安全論議にリスク評価という考えを取り入れると、「安全の程度」についての認識が人によって違っていることに気がつかずに起きる行き違いや、不信感の醸成を防ぐことはできる。

先の例で言えば、発電所構内での有害性物質の流出は五年に一度以内、Aグラム以上構外へ出る頻度は100年に一度程度、しかし、10Aグラム以上の流出は絶対にないというような約束が必要なのである。

もう少し身近な例にしよう。水道水中のベンゼン含有量は1リットル当たり10マイクログラムを超えてはならないと定められているが、この基準は、この飲料水を一生飲み続けた際、飲料水中のベンゼンが原因でがんになる確率が一生涯の間で10万分の1以下になることを目標に決められている。もし、発がんリスクをゼロにしようとすると、飲料水の供給不可能地区が出たり、料金が高くなるので、一定の高さのリスクレベルを受け入れざるを得ないという事情がある。

この基準値は日本社会で受け入れられているが、多くの場合、安全値として説明されている。しかし、内容がわかると、水道水にリスクがあるのはおかしい、リスクはゼロであるべきだという主張が出される。こういう場合も、発がんリスク10万分の1を基準値にしていること、他の要因との関係で、これ以上厳しい値を採用することは難しいことを説明すべきだが、ほとんど説明されていない。したがって、多くの国民は国が出す基準値は、絶対安全を基準にしていると考えている。実際はそうではないにもかかわらず(発がん性物質〔厳密には、遺伝毒性のある発がん性物質〕は、そうかもしれないが、それ以外の物質では、食品添加物などもリスクゼロで基準値が決まっているのではないかと考えている方が、特に専門家の中には多いが、それは間違いである。これも一定のリスクレベルを、安全と決めているにすぎない)。

絶対安全は存在せず、われわれは一定のリスクレベルを受け入れざるを得ないこと、受け入れざるを得ないリスクレベルは、関係する他のリスクの存在や、あるいはこのリスクの削減費用に依存しているので、個々別々に決めなければならないことを皆が理解すること抜きには、安心・安全政策が、皆の不安を減らすことにはつながらない。そして、社会的に受け入れざるを得ないリスクについては、自分の費用でさらにリスク削減の処置をするか、あるいは我慢するかは、個人の責任であることをはっきりさせることだと思う。

シングルリスクの世界ではない

発電所や水道関係者は、なぜ一定のリスクがあることを言わないのだろうか?

第一には、それを言うと、国民が受け入れてくれないかもしれない、難しいことになるかもしれない、だから、ここは、「安全です」で通したい、特に被害が出るようなことはないのだからというのがあるだろう。

第二には、当事者は、本当にそれで安全と思っているということがある。

第一については、ここで論ずる必要もないが、第二については考えておいた方がいい。つまり、事業の関係者と消費者には、許容できるリスクレベルに明らかな差がある。そして、事業関係者のリスクの許容レベルが高いのは悪であり、消費者の目縁で考えるべきだという意見が多い。しかし、事業関係者や行政は、他の要因、つまり費用や他のリスクの可能性をよく知っていて、一定のリスクレベルを許容せざるを得ないことがわかっているので、許容レベルが高めになることもある。これが、実はリスクマネジメントであり、事業者が消費者の目縁を知ることも人事だが、国民もこのマネジメント(経営)の感覚が必要だと思う。現在の行政や事業者のマネジメントが良いと言うのではないが、国民が単一の問題でするどく迫るだけでは、むしろ、全体のリスクが増大し、また、不安も大きくなる。

つまり、安全は際限ないもので、それ自体は具体的な問題解決の目標にならない。リスクで目標を決め、それの削減を目指すのは良いが、多くのリスクが絡み合っていることを理解してリスク削減のマネジメントを行うべきで、その時は、個々のリスクについては一定レベルのリスクを受け入れなければならないこともある。その意思決定に国民が参加し、全プロセスを透明化することこそが、不安逓減のための処方箋となるに違いない。

多リスク社会で危険情報は国民の危険回避のために重要だが、今や多すぎて、昨日は牛肉を避け、今日はマグロを避けるが、また、いつの間にか戻るというような生活をしている人が多い。化学物質の危険性については、個々にはさまざまな問題があるにしても、総体としては、それらのもたらす恩恵は、その負の影響より大きく、その結果として、日本人の寿命はこの100年、特にここ60年ぐらいの間に倍程度まで延びている。衛生、医療、住宅の改善が大きく効いているようだが、それも新しい化学物質なしには成り立たない。それにもかかわらず、今の方が危険だと思っている人が多い。これは、不思議なことだ。これは、最初の図で示した左側の知識人集団から、大げさな危険性情報が発信される影響が強いと思う。危険性を大げさに言うことは、世の中を正しい方向に動かす手段として良いことだという考えが、彼らの行動を支えている。しかし、相互に関連をもった、多種多様なリスクがある場合には、ひとつのリスクだけに着目して行動しても何の意味もない。シングルリスクからマルチプルリスク社会へ変化しているにもかかわらず、危険情報を発する側が、この変化に対応していないことが問題なのである。

昨年末、環境省主催で「第七回 内分泌撹乱化学物質問題に関する国際シンポジウム」(二〇〇四年十二月十五~十七日、於・名古屋)が開かれ、その第六セッションは「リスクコミュニケーション」だった。リスクコミュニケーションとはリスクの原因・性質・大きさ・リスク回避の方法などについて、個人と集団・組織間で双方向的に情報を伝えることである。このセッションで私は、環境ホルモン問題のリスクコミュニケーションにおける研究者の責任について発言した。研究者とは、先の図では、組織としては右の支援機関に属し、個人としては、左の知識人集団の情報機能組織に属することになる。環境ホルモン問題では、リスクが過大に伝わり、不買運動に近いことまで起きた、しかも、それは今から考えれば、リスクありとは考えられないものだった。もちろんマスコミの責任は大きいが、これが危ないという最初の情報は研究者から出るのだから、その情報の出し方に今までと違う配慮が必要ではないか、つまり、「危ない」と言うときに、その危なさは、大体どんな大きさなのか、その影響はいつ頃出てくると考えているかについて、まず、説明すべきだと述べた。研究自体も、大まかでいいから、影響の大きさを推しはかりながら研究すべきで、こういう推測をする方法の科学は、現在の研究者にとっては、共通基礎科目のようなものになっているはずだと述べた。影響はどの程度の大きさかという評価は研究者自身が行うのがいいと思うが、できないと言う人が多い。それなら、第三者が決めるしかない。国の資金配分を決めるためにも、また、国民がリスク回避が必要かどうかを判断するためにも、この情報は必須である。こういう情報が伝われば、リスクの大きさについて、理解ができるから、それほど不安に思わなくなると思う。

リスク情報の性質を考慮せよ

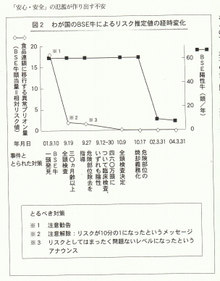

もう一つ、人々が危険の大きさを理解する上で大切なことがあると思う。それは、行政機関や大学が発するリスク情報の性質である。 図2は、わが国で最初のBSE牛が発見されて以後の、国産牛のBSE牛によるリスク値の変化を経時的に示したものである。計算は、筆者自身による。人へのリスクは、左側の縦軸に示された「食品連鎖に移行する異常プリオン量」に比例する。この値を一応「相対リスク値」と呼ぶことにする。相対リスク値が1000頭当量になると、一人の変異型クロイツフェルトヤコブ病の患者が出る可能性があると大雑把に考えてもらっていい(この数値は、九五%信頼上限値)。右の縦軸は、わが国でのBSE陽性牛の数である。当初は推定値であり、全頭検査以後は確定値である。

図2は、わが国で最初のBSE牛が発見されて以後の、国産牛のBSE牛によるリスク値の変化を経時的に示したものである。計算は、筆者自身による。人へのリスクは、左側の縦軸に示された「食品連鎖に移行する異常プリオン量」に比例する。この値を一応「相対リスク値」と呼ぶことにする。相対リスク値が1000頭当量になると、一人の変異型クロイツフェルトヤコブ病の患者が出る可能性があると大雑把に考えてもらっていい(この数値は、九五%信頼上限値)。右の縦軸は、わが国でのBSE陽性牛の数である。当初は推定値であり、全頭検査以後は確定値である。

0一年九月十目に、第一頭目のBSE感染牛が発見された時点では、情報が少ないので、BSE陽性牛は(九五%信頼上限値で)年間六〇頭と推定せざるを得なかった。しかし、検査が進み、この数値は三頭程度であることがわかる。現実は三頭だが、当初の段階では六〇頭として対策を立てなければならないのである。相対リスク値は、全頭検査や危険部位除去で減少するので、BSE陽性牛の推定値が同じでも、経時的に減少する、その様子が、九月十九日以後の動きで読める。現状では、○・○一頭当量程度である。わが国では、早い時期に全頭検査が行われたので、相対リスクが急激に減少するが、実は、現在では全頭検査によるリスク削減効果は、○・○七頭当量程度しかない。

ここで私が強調したいのは、リスクは安全率を見てやや大きめに評価し、最初は情報が少ないのでどうしても大きめの数値(六〇頭)を前提に、アナウンスをし、対策を立てなければならないが、情報が集まると、実はそれほど大きなリスクではなかったとわかることが多いことである。逆があると困るので、最初はやや大きめの推定をするのである。したがって、徐々に規制を緩めることが可能になる。その点を、政治家や行政官はもちろん、国民も理解しないと、リスクが大きいかもしれないと思われた時にとられた対策を緩めることができず、異常な無駄が続く。また、一度知られるとこういう状態になるので、最初の発見時での通報が遅れるという事態をまねきがちである。そして、途中で対策を緩めると、政治的な配慮が働いたとか、無原則な規制緩和だ、などの評論が現れる。これらは、リスク情報や、リスク対策は、最初は安全のため大きめに考えざるを得ず、それはまさに安全対策なのだということを理解できない人々の無責任な評論なのである。このような評論が、いかに無駄を生み人々を不安に追いやっているか考えてほしい。

わが国で、いまだにBSEの全頭検査をやめることができないのは、こういうリスクの動態を知らない、知ろうとしないからである。本当に必要な感染症のための検査の人員や費用が、この無駄なBSE全頭検査に回されている現実を真剣に考えるべきである。ひとつのリスクだけにこだわることがいかに危険かを知ってほしい。リスクはマルチプルなので、本当に心配なところに人や資金を投入すること、そして、安全を大事にして見積もるからこそリスク値が変化することをぜひ理解してほしい。このメカニズムがわかれば、それほど不安は大きくならないはずである。

○なかにしじゅんこ

一九三八年中国大連市生まれ。六七年東京大学大学院工学系研究科合成化学専攻博士課程修了。工学博士。東京大学環境安全研究センター教授、横浜国立大学大学院環境情報研究院教授などを経て、二〇〇二年より現職。著書に『環境リスク学』『水の環境戦略』など。

コメント