(関連目次)→妊娠経過中の脳出血 目次 妊産婦死亡 目次

(投稿:by 僻地の産科医)

妊産婦死亡の現状と死亡率減少への課題

厚生連安城更生病院産婦人科

松澤克治

(現代医学, 51(1) 2003: p9-16)

内容紹介

妊産婦死亡は、家族にとっても,それに関った医療関係者にとっても大きな悲劇である。

一方,わか国における妊産婦死亡率は、児の周産期死亡率に比し,決して満足出来る水準には達していないのが現状である。

わが国の妊産婦死亡の原因疾患別頻度の特徴として,出血性ショック・脳出血の頻度か高いことがあげられる。特に検討会で救命し得た可能性があった症例が多かった。出血性ショックの死亡例を減らすことか妊産婦死亡率の減少を果たす為に重要と思われる.しかし、これらの症例は,マンパワーか不足し,充分な検査も困難であった診療所で多く発生していた妊産婦死亡率の減少の為には,産婦人科医師のより厳重な妊婦管理や,適時の搬送を行い得る救急周産期医療体制の確立と同時に,24時間体制で充分な全身管理か可能な施設で分娩を扱うように周産期システムを改善することが必要と思われる.

はじめに

妊産婦死亡は、新しい家族を迎えるという幸福の絶頂から、悲しみの奈落へ家族を突き落とす出来事であり、家族にとっても、それに携さわった医療関係者にとってもあってはならない大きな悲劇である.

一方,わか国における周産期医療の進歩は近年目覚ましく,特に児の周産期死亡率は、世界的に見ても最高水準に達している.しかし,妊産婦死亡率については,以前よりは確実に低下してはいるが、欧米先進諸国と比較してみると未だ満足出来る水準には達しておらす.毎年60~70人の尊い命が失われている.

本編では,日本における妊産婦死亡の実態を、その死亡原因の調査結果を中心に.諸外国との比較を加え検討し,わか国の周産期医療システム上の問題点があればそれを明らかにすると同時に.現在取り組まれつつある,その改善策についても言及する.

Ⅰ.妊産婦死亡(母体死亡)とは

妊産婦死亡(母体死亡)は主に直接産科的死亡と間接産科的死亡とに分けられる.直接産科的死亡は,妊娠・分娩・産科における産科的介併症が原因で死亡したもので,間接産科的死亡は,妊娠前から存在した疾患または妊娠中に発症した疾患による死亡で、直接産科的原因によらないか、妊娠の生理的作用で悪化したと考えられるものである.妊産婦死亡率は,出産が数(出生数+妊娠12週以後の死産数)100,000対で計算されるが、国際比較の為に出生数を分母に使うことがある.

Ⅱ.わが国における妊産婦死亡率の推移および諸外国との比較

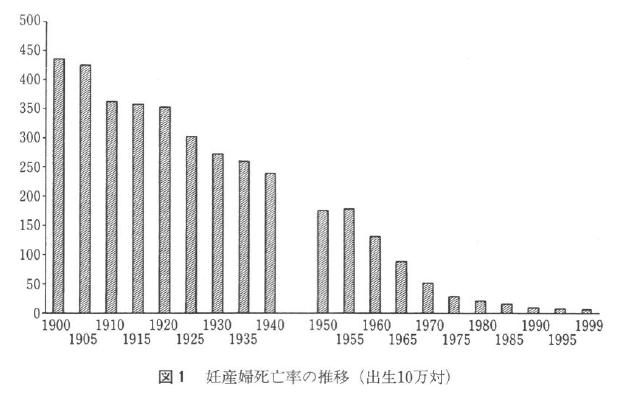

厚生労働省の入口動態統計における妊産婦死亡率の推移を見ると、1900年には出生10万対436.5だったものが、1950年代に170程度となった後,1960年からは急速に減少し.1990年には1桁となった(1980年以降は間接産科的死亡が含まれる).しかし.1994年以降は6.1~7.2の間を推移しており、これ以上の改善傾向は認められていない.(図1)

諸外国との妊産婦死亡率の比較は表1のようであり、1970年代には欧米諸国に比し、2~3倍あったわが国の妊産婦死亡率は、ここ数年でようやく同レベルに近づいているが、本邦より低い数値をとる国が常に多く存在しているのか現状である.

Ⅲ.妊産婦死亡原因の調査結果

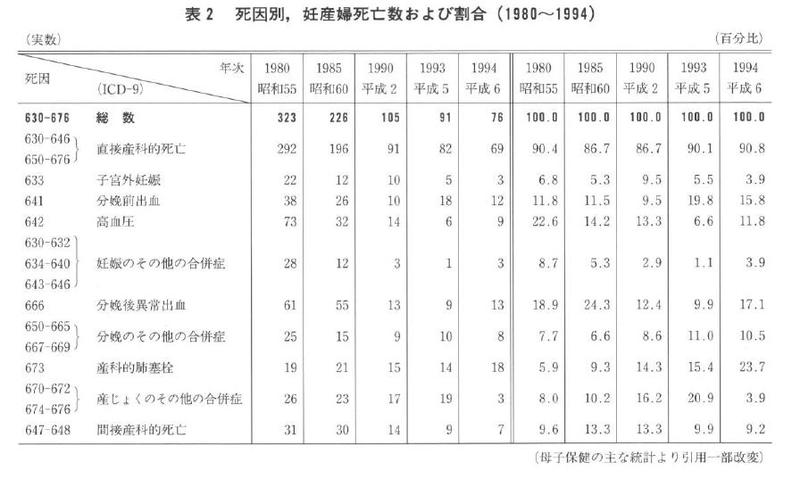

厚生労働省による死因別妊産婦死亡統計によると、1980年には最も多い高血圧の比率か徐々に減少し、産科的肺塞栓の比率が増加してきている.しかし、前置胎盤や常位胎盤早期剥離症によると思われる分娩前の異常出血や、分娩後の異常出血による死亡が約3割を占めていた. (表2)

一方,上記の報告では,死亡原因の特定か具体性に欠けるといった問題点があり、実情を本当に反映しているのかといった疑問点もあった為.厚生省心身障害研究で,平成6年度から8年度に詳細な聞き取り調査に基づいた妊産婦死亡の原因の究明に関する研究がなされた。厚生省大臣官房情報部より平成3年および4年の妊産婦死亡例を抽出し,死亡診断書を記入した施設を特定して調査を依頼し,同意の上で調査票を送付し,最終的に調査表の回収を兼ねて研究班員が直接面接調査を行うといった綿密且つ詳細な実態調査であった.対象症例は,230例あったが、調査可能症例は197例であった.調査し得た症例全例につき死亡に直接結び付いたと考えられる原因の確定と救命の可能性についての判定が合議によって行われた.

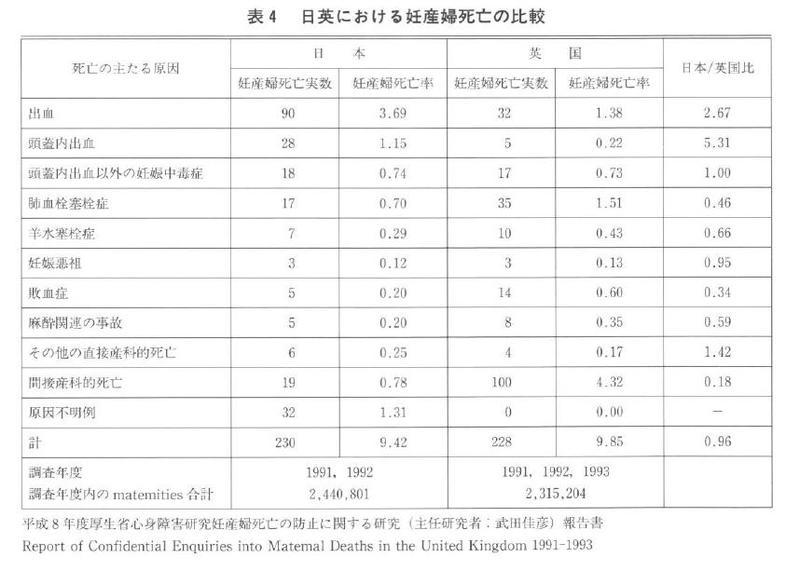

197例の死亡に直接結び付いた原因(表3)別に検討すると,出血性ショック(71例、37,6%),脳出血(27例,13,7%).肺塞栓(17例,8,6%)、妊娠中毒症(17例,8、6%)などか主なものであった.本邦での特徴を調べる為に英国における3年毎の調査報告書である「Report on Cofidential Inquiries into Maternal Deathes in the United Kjngdom」との比較が行われた(表4).

日本は英国に比して、肺血栓塞栓による死亡例、敗血症による死亡例がやや少ないこと,出血による死亡例,頭蓋内出血による死亡例が著しく多いこと,そして間接産科的死亡が少ないことか特徴的であると判明した。

以下,死亡原因別に分析した結果とその対策の要約を示す。

1.出血性ショック

74例中、子宮外妊娠破裂など妊娠初期または中期の例で死亡したものは12例(A群).妊娠後期・分娩時・分娩後などに死亡したものか62例(B群)であ。た.A群の45.5%、B群の79.0%が、症例検討会により「緊急時の対応に問題あり」とされており、その内訳は「医療機関での診断の遅れ」(A群12例中4例)、「分娩後出血に対する診断や処置の遅れ」(B群62例中28例)、 「分娩後または手術後の内出血診断の遅れ」(B群62例中17例)などであった

これ等の多くは,初期治療が行われた施設が充分なマンパワーをもたず,また設備上(検査・輸血の準備等も含め)出血性ショックに対応することの出来ない診療所であったことに帰因すると思われた.対策としては.分娩を扱う小診療所のッスタッフのレベルアップと共に,こういった診療所が多数存在する日本の現状を鑑みて、緊急症例の受け皿となる高次施設の充実と,迅速な対応の出来る連携ネットワークづくりが肝要と考えられる.

また,帝王切開に関しては,前置胎盤による帝王切開後死亡例は,その全てが既往帝切症例であるという調査結果か得られ、特にこのケースがハイリスクであることが明らかになった。既往帝切例の前置胎盤症例は、その診断がついた時点で高次医療施設に転送すべきであると考えられる.

2.脳出血

脳出血による死亡例27例中、脳内出血が20例,くも投下出血が7例であった.脳内出血は妊娠中に多く,くも膜下出血は産褥期に多い傾向があったが,全体として分娩中と分娩後24時間以内の発症が12例と最も多かった.症例検討の結果では,いずれも救命困難と考えられ、妊娠に伴う脳出血への対応は難しいと思われた.しかし、嘔気・嘔吐・頭症・項頚部痛・意識障害等の初発症状を見たときに、脳出血の疑いを持つか否かで、救命の可能性か違ってくるものと思われる.管理には、脳外科・産婦人科・小児科・麻酔科の備わった施設での管理か必要であり,地域ごとの産科救急に対するンステムの確立が必要である.

3.肺血栓塞栓症

肺血栓塞栓症による死亡例17例中、13例(76.5%)が帝王切開手術後に発症、しており,47、1%が初回歩行時や起立時に発症していた.リスク因子としては.肥満症例が多く見られた.また、同じ塞栓症である羊水塞栓が,分娩中や分娩直後に発症するのに比べて,肺血栓塞栓症はやや遅れて発症し,発症時間は分娩から平均36時間41分であった.

発症の予防・治療面で,予測は難しいこと、骨盤内血栓の存在を明らかにしうる簡便な検査法か現在のところ存在しないことより,肥満でかつ長期臥床が必要であった帝王切開症例のようなハイリスク症例では、予防的抗凝固療法が有効であることが示唆された.

予防的抗凝固療法は,婦人科骨盤内手術の場合にはヘバリン10,000単位(5,00単位皮下注を12時間おきに行う)の投与が一般的であるが、妊産婦では凝固線溶系の亢進などの特有の変化が見られるので.妊産婦における抗凝固療法のプロトコール作成の必要性が論じられている.

4.妊娠中毒症

妊娠中毒症による死亡例17例11例(64.7%)か検討委員の70%以上が「救命できた」と判断するものであった.これ等の症例の問題点はハイリスク妊娠であることの予測性の欠如,肺水腫・DICに対する準備・処置の遅れ、高次施設への搬送のタイミングの遅れ等であった.

特徴的なことは肺水腫合併例が17例中11例、また帝王切開例か17例中11例と多数を占めていたことである.手術を行うタイミンダと適応、特に出血傾向や肺水腫等の合併症の有無および発症の危険性を考慮した手術準備がなされていること、輸血等DICの予防と治療の準備が充分行われていることが妊娠中毒症を扱う上で重要であると思われた。

5.その他の原因

羊水塞栓症によると思われる死亡例が7例あったか,7例中6例が分娩誘発促進処置を行っており,残りの1例は羊水鏡施行時の発症で7例全例が産科的処置の後に発症していた。羊水塞栓症は発症後の救命は困難であり、病的な子宮内圧亢進等の誘因を極力減らすことが本症による死亡を滅らす上で重要と考えられた

他には、A群溶連菌等に敗血症による死亡例が5例,麻酔等の事故による死亡例が5例であった.また、原因を特定できなかった症例が17例あったが、英国の報告書ではこうした例は無く,今後早急に改善をしていかねばならない問題と考えられた.

IV.妊産婦死亡率減少への課題

以上の検討結果より,本邦の妊産婦死亡率を減少させる為には,救命の可能性があった症例が多かった出血性ショック症例や妊娠中毒症例による死亡を如何に減少させるかにかかっていると思われる特に出血性ショックによる死亡例は、初期治療か,充分なマンパワーを持たず、検査機能か乏しく充分な対応が困難であった診療所で多く発生していた.また,母体生命が危険な状態を早目に予測し得たとしても、患者の搬送を受ける施設自体にも充分なマンパワーは無く,他施設の救援どころか,自施設においても充分な24時間体制を取ることか困難な施設が多く,搬送の時期か遅れたり、地域で搬送を引き受けてくれる施設か無く死亡した症例もあった。

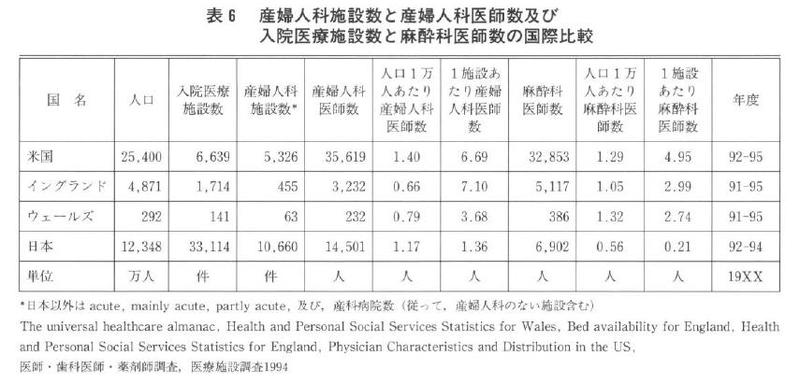

このようなマンパワー不足かどこに帰因するかは難しい問題である.確かに産婦人科医自体の数は厳しい労働条件もあり減少傾向にあるが.(表6)に示された如く、欧米諸国に比しても人口1万人あたりの産婦人科医師数は決して少なくない.では、このマンパワー不足はどこに原因があるのか。それはある意味では、日本の医療システムの最大の問題点とも言える入院医療施設数が極端に多いことに帰因すると思われる.(表5)に入院医療施設数と総医師数の国際比較を示したか、日本と欧米諸国では5倍から15倍もの隔たりかある.一方,産婦人科のある施設数と総産婦人科医師数の比較では(表6),欧米とは3倍から5倍の開きがあり,更に緊急事態の対処には必須である麻酔科医師の比も14倍から25倍と極端な差が認められている。また英・米の病院の分娩実務を扱うレベルの医師は,昼夜に分かれた勤務体制となっており、平日昼間は全員勤務が一般的となっている本邦とは大さく異なり、24時間体制の面で欧米が優っていることは明らかである.

V.妊産婦死亡率減少への改善策

分娩を扱う施設のマンパワーを充実させ,充分な24時間体制と充分な全身管理が出来るよう整備することか必要である.効率良く整備するためには、産婦人科の医療施設数を欧米並に1/3~1/5にして,医師の再編成をしてしまうことも考え得る.しかし,これでは,住居の近くで妊婦健診を受け得るという日本の良い部分を失ってしまい,また1万近い施設が独自に運営されている現状からも不可能である.考え得る最良の方法は,現状の診療報酬制ではかなり困難と思われるが,将来的には、分娩等の入院管理を地域の限定された施設に集約して行うセミ・オープンシステム、オープンシステムの採用である.これは,診療方法の綿密な打ち合わせのもとに,妊婦健診は各施設(関連医)で実施し,分娩は定められた施設(中心施設)で扱うものである、これ等のシステムの利点としては,まず、24時間体制の必要な分娩管理を検査機能やマンパワーの備った施設で行い得ること.関連医側は自施設で分娩を扱わずして妊婦の診察を行ない得る為、精神的経済的満足度が得られること.また中心施設の側も外来に費やすマンパワーを軽減させて,その分を分娩管理の24時間体制を充実させる為に用いることか出来ること等である.

しかし、現実的には,現行の診療報酬制の下ではお互いに経済的に困難な面があり、また、受け皿としての中心施設の受け入れ能力の問題もあり,全国的な早急な実現は難しいと思われるが,すでに数地域においてセミ一オープンシステムが採用されている。

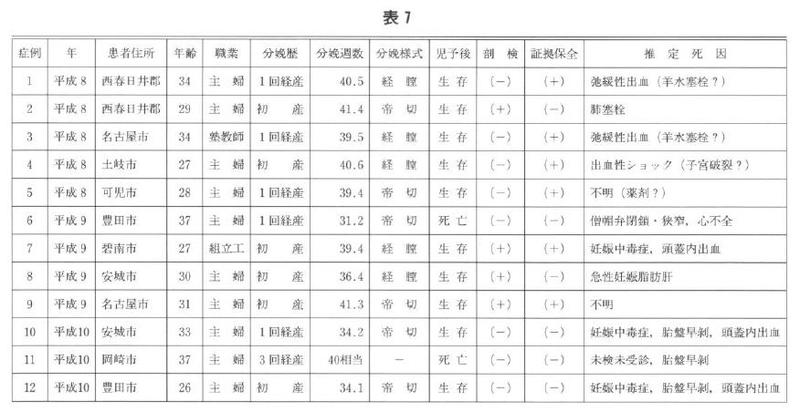

一方、厚生省も平成8年度より周産期医療対策整備事業を開始し,各都道府県に周産期医療協議会を設置し,各施設からの問い合わせに対応出来る情報ネットワーク作成,関係者の研修等を行うと同時に,総合周産期母子医療センターを設置し、地域中核病院と連携して、いかなる場介も患者搬送を断らない為の体制の整備を行っている. 愛知県でも,第一日赤を総合周産期母子医療センターとして,県下8医療地域で10の拠点病院を地域周産母子医療センターに指定し、受け入れ体制の充実を計っている.しかし,平成10年度に「愛知県周産期医療協議会」調査研究事業として行った、平成8年~10年の3年間の妊産婦死亡の実態調査でも、12例の死亡例があり(表7),内4例か出血性ショックによるものであり、妊産婦死亡率の更なる減少の困難さが如実に示された結果であった.

おわりに

妊産婦死亡は,家族にとってもそれに携わった医療関係者にとっても大きな悲劇である.この悲惨な死亡を今後少しでも減らす為に,各地域で,周産期救急医療ンステムか整備されてきてはいるがまた・まだ不充分である.分娩に携わる者は,常にすぐ目の前に危険か存在することを念頭におきつつ、常日頃から充分な準備の下に分娩にあたらなければならない.しかし、個人では如何ともし難く,周産期システムを改善しなければ防ぎきれない妊産婦死亡もあり、より良い医療体制の確立が望まれている.

コメント