(投稿:by 僻地の産科医)

週刊東洋経済からですo(^-^)o ..。*♡

週刊東洋経済からですo(^-^)o ..。*♡

2008年11月1日特大号

特集は「医療破壊」

消える病院、命を落とす医師、さまよう患者と家族

病院の経営危機、医師の過労死、行き場失う患者。

このままでは日本の医療は崩壊する。

というわけで、やっぱり産婦人科話題からo(^-^)o ..。*♡

全体にクオリティが高いです!

一年以上前から医療崩壊特集を出していた底力がひかりまくっています!

引合いに出されているのが「大淀」でない点も取材能力と

医療そのものの限界への理解があるせいだと評価されます。

しかし、とうとう「医療崩壊」から「医療破壊」の時代になりました。

しみじみ。。。(。・ ▽ ・。)

新生児科、NICU不足も露呈

奈良“たらい回し”から1年、産科救急の立て直しなるか

昨年8月末に起きた奈良事件は記憶に新しい。

現地では事件を教訓にした対策も始まったが・・・。

(週刊東洋経済 2008.11.1号 p78-80)

午前2時44分。奈良県橿原消防署に119番通報があった。30代の妊婦が腹痛で苦しがっており、妊娠週数は不明……。救急隊は奈良県立医科大学附属病院など9の医療機関に受け入れを要請したが、手術中などで受け入れ先が見つからず、約3時間後にようやく受け入れが決まった10カ所目の高槻病院(大阪)で、胎児の死亡が確認された。

県民に不安を与えた昨年8月のいわゆる「妊婦たらい回し」事件。「9病院が受け入れ拒否」「また義務忘れた医師たち」。マスコミは医療機関や医師の責任を徹底的に批判した。

ただ、話はそう単純ではなかった。

産婦人科の救急システムには2種類ある。まずは1次救急(軽症)を診る「1次輪番制」だ。女性の腹痛、不正出血、緊急避妊などを含めた症状を対象とする。妊婦は本来かかりつけ医を持つので、夜間・休日の急変も基本的にはそこを受診し、かかりつけ医が切迫流産などハイリスクな状態と判断して初めてより高度な医療資源がある大病院に転送されるため、1次輪番は平日夜間や休日の婦人科病変に対応している。しかし奈良ではこの1次輪番制が機能していなかった。そのため、もう一つの救急システムである「周産期医療ネットワーク」(主に開業医が母体搬送する)に属する大学病院などに、1次急患が流れ込んでいた。

県内ネットワーク上にある高次病院は県立医大附属病院と県立奈良病院のたった2病院。しかも県立医大の夜間当直は常勤医2名に研修医1名と、高次治療に集中できる人数だけが配置され、1次急患を診る余裕はなかった。「腹痛の急患を診察中に母体搬送の依頼が来た場合、『待ってくれ』と言うと、救急車が次の病院に回ってしまうこともある」(小林浩・奈良県立医科大学産婦人科学教授)。その腹痛患者は結局、生理痛だったという例もあるというから、以前から現場は混乱していたわけだ。

それでも奈良県は周産期死亡率等で他県レベルの医療を提供しているとされてきた。いざとなれば大阪や京都など近隣府県の病院が急患を受け入れてきたからだ。しかし、近隣府県の病院でベッドが満床の場合、急患の妊婦をどこで診るか。そのシステムが出来ていなかった。

大阪に頼ってきた奈良県 システム自体がなかった

そんな中、事件は「起こるべくして起こってしまった」。斉藤守重奈良県産婦人科医会会長は事件当時の心境をそう語る。事件を機に調査委員会が開かれ、知事、医療・消防関係者らが一堂に会し意見をぶつけ合った。そこから生まれた解決策の目玉が、1次輪番制の立て直しだ。新たに県が予算をつけた。県を北部と中南部に分け、4病院9診療所が当番制で夜間・土日の1次救急医療を担う(図)。人口が極端に少ない南部では依然不十分だが、365日毎夜、県内どこか1カ所では1次急患を診る体制が整った。高次病院側も「産婦人科の1次救急を診る頻度が減り、その分ハイリスクの母体搬送を受けることが可能になった」(小林教授)。

そんな中、事件は「起こるべくして起こってしまった」。斉藤守重奈良県産婦人科医会会長は事件当時の心境をそう語る。事件を機に調査委員会が開かれ、知事、医療・消防関係者らが一堂に会し意見をぶつけ合った。そこから生まれた解決策の目玉が、1次輪番制の立て直しだ。新たに県が予算をつけた。県を北部と中南部に分け、4病院9診療所が当番制で夜間・土日の1次救急医療を担う(図)。人口が極端に少ない南部では依然不十分だが、365日毎夜、県内どこか1カ所では1次急患を診る体制が整った。高次病院側も「産婦人科の1次救急を診る頻度が減り、その分ハイリスクの母体搬送を受けることが可能になった」(小林教授)。

4~6月の3ヵ月間で1次輪番の医療機関を訪れた患者は149人。うち、入院したのは21人だった。輪番制が始まらなければ、高度医療を必要としない128人が、高次医療機関に運ばれていたことになる。

課題は予算配分の格差だ。1次輪番を請け負う診療所には1日16万~17万円の予算がついたが、公立病院には、もともと勤務医に当直代が出ていたという理由で約5万円しかつかなかった。吉野郡にある潮田病院の潮田悦男院長は「奈良県の公立病院勤務医の給与は全国でもワースト1を争う薄給。とても充足しているとは言いがたい」と話す。しかもこの金額は病院に対して支払われ、「現場の医師や産婦人科への還元にはつながっていない」(潮田院長)。 一方の診療所も安泰ではない。「お産に立ち会う看護師の夜勤手当、事務員への人件費も支払うと、病院と同程度。入院患者の管理やかかりつけ医としている患者の時間外診療(分娩や手術等含む)をしたうえで、さらに1次救急診療を受け入れるのは極めて大変」(赤崎正佳・赤崎クリニック院長)。

一方の診療所も安泰ではない。「お産に立ち会う看護師の夜勤手当、事務員への人件費も支払うと、病院と同程度。入院患者の管理やかかりつけ医としている患者の時間外診療(分娩や手術等含む)をしたうえで、さらに1次救急診療を受け入れるのは極めて大変」(赤崎正佳・赤崎クリニック院長)。

県の予算がつかなくなれば簡単に壊れてしまうおそれもある。「医療の将来を考えて、行政には継続しうるシステムづくりとそれに必要な予算配分を望みたい」(斉藤医会長)。

全国的に母体救急の搬送システムはまだ不十分だ。妊産婦死亡数が日本全体で年間約50人であることからして、奈良のような緊急母体搬送自体は決して多くはない。しかし、いつまたどこで起きてもおかしくはない事件でもあるのだ。

小さな命救いたいのに集中治療室が足りない

保育器の中には、片手の手の平にすっぽりと収まりそうなほど小さな赤ちゃんが眠っていた。隣には24時間、3交代制で看護師が付き添う。保育器には光を遮断するための布カバーがかけられ、看護師も声をひそめて話す。――静まりかえったこの部屋がNICU、「新生児集中治療室」だ。NICUは超低出生体重児(1000グラム未満)や極低出生体重児(500グラム未満)、あるいは心疾患、黄疸など重い疾患を持って産まれた赤ちゃんを治療する。困難を伴ってもなお懸命に生きようとする命を育てるには必要不可欠な病床だ。

保育器の中には、片手の手の平にすっぽりと収まりそうなほど小さな赤ちゃんが眠っていた。隣には24時間、3交代制で看護師が付き添う。保育器には光を遮断するための布カバーがかけられ、看護師も声をひそめて話す。――静まりかえったこの部屋がNICU、「新生児集中治療室」だ。NICUは超低出生体重児(1000グラム未満)や極低出生体重児(500グラム未満)、あるいは心疾患、黄疸など重い疾患を持って産まれた赤ちゃんを治療する。困難を伴ってもなお懸命に生きようとする命を育てるには必要不可欠な病床だ。

NICU整備が始まった1996年当初よりそのニーズは高まっている。年間約100万人誕生する新生児の300人に1人は超低出生体重児だ。日本小児科学公によれば超低出生体重犯のNICU入院数は90年の2051件から2005年の3037件へと15年間で1・5倍に増加した。不妊治療による多胎(双子以上)妊娠の増加などが背景にある。

NICUはその名のとおり、赤ちゃんへの集中治療を担う病床。通常は数週間~3ヵ月程度で“卒業”し退院か転床するのが普通だ。しかし、転床先である後方病床(継続保育室)も、不足している。転床できないままNICUに1年、2年と居続けるケースも珍しくなく、NICUは慢性的に不足しているのが実態だ。

NICUはその名のとおり、赤ちゃんへの集中治療を担う病床。通常は数週間~3ヵ月程度で“卒業”し退院か転床するのが普通だ。しかし、転床先である後方病床(継続保育室)も、不足している。転床できないままNICUに1年、2年と居続けるケースも珍しくなく、NICUは慢性的に不足しているのが実態だ。

杉浦正俊・杏林大学小児科医師は「厚生労働省研究班報告では1000人の赤ちゃんに対し3床のNICUが必要」と指摘するが、現状はそれには程遠い。

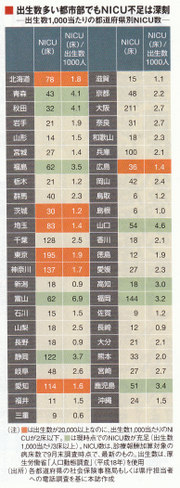

本誌が9月末に行った各都道府県への調査によると、三重県の1000出生当たりO・5床を筆頭に、NICU不足があらためて浮き彫りになった(表)。東京、神奈川、北海道など出生数が多い都道府県でも同2床以下にとどまる。

未受診妊婦増加も病床不足を助長

未受診妊婦の増加もNICU不足に拍車をかけている。妊婦検診を受けないまま臨月を迎えた“飛び込み出産”は、ハイリスク分娩の確率も極めて高い。

出生数全国2位ながら、赤ちゃん1000人当たりのNICUが1・7床と少ない神奈川県でも、未受診妊婦の増加が深刻だ。基幹病院の一つである横浜市の県立こども医療センターの石川浩史医師は「06、07年度の2年間で計22人の飛び込み出産があった。22人のうち早産(37週未満での出産)が27%(通常は5・7%)、2500グラム未満での出生が40%(同9・6%)だった。未受診の場合はNICUが空いていないと受け入れられない」と話す。

奈良事件もまさに未受診妊婦のケースだった。これにNICU不足が絡み、不幸な結果を招いたのだ。県立医大附属病院ではこの5月、新たに後方病床が10床追加されたが、NICU21床のうち7~8床が依然として後方病床的使われ方をしている。「少なくともあと30床のNICUが必要だ」(同院の小林教授)。

NICU入院患者を担当する“新生児科医”の不足も深刻だ。新生児科医は小児科か産婦人科に属し、「現在全国に約1000人いる」(杉浦医師)と言われる。1次から3次まですべての産科医療に関係する重要な立場だが、近年、産科医や小児科医の不足がクローズアップされるのと比べ、その存在の認知自体低い。

新生児医療連絡会が04年、全国のNICU保有126施設に対して行った潤香では、新生児科医の8割以上が当直明けに連続通常勤務を強いられており、最長連続勤務時間は41・4時間に上った。

北里大学医学部の海野信也産婦人科学教授は「小さな赤ちゃんの命が新生児科医たちの激務に支えられている現状があるなら、それを評価する必要がある」としたうえで「あまりに過酷な勤務なので、50歳を過ぎて当直を続けることは到底不可能。彼らの給与を2倍にして生涯給与を保証するようなことをしないと、なり手が減って安定した医療提供ができなくなることは確実だ」と憂う。

「お産難民」の発生が指摘されてからはや数年。産科医療。“再生”への道は、まだ遠い。

コメント