(関連目次)→婦人科癌 目次 性感染症と中絶について考える

(投稿:by 僻地の産科医)

産婦人科の実際2008年9月号から!

産婦人科の実際2008年9月号から!

特集は婦人科がんの検診-その効果と問題点-

結構、面白そうな目次が並んでいますo(^-^)o ..。*♡

子宮頸がんスクリーニングシステムの国際比較

自治医科大学附属さいたま医療センター産科婦人科

林 由梨 大丸貴子 松井伴衣 根津幸穂

山川洋光 伊藤雄二 今野 良

(産婦人科の実際 vol.57 No.6 2008 p1341-1349)

わが国の子宮頚がん検診の受診率は先進諸外国と比して格段に低い。特に若年層での子宮頚癌発生率と死亡率が増加傾向であるにもかかわらず,検診離れが進んでいる。子宮頚癌の死亡率を減らすためには若年層を中心とした受診率の向上が最大の課題となる。 HPV検査の導入をはじめとし,国家レベルで効率的な検診を受けさせるための具体的な方法を打ち出し,早急に実行すべきであろう。そのための資料となる海外での子宮頚がんスクリーニングの実状を紹介する。

はじめに

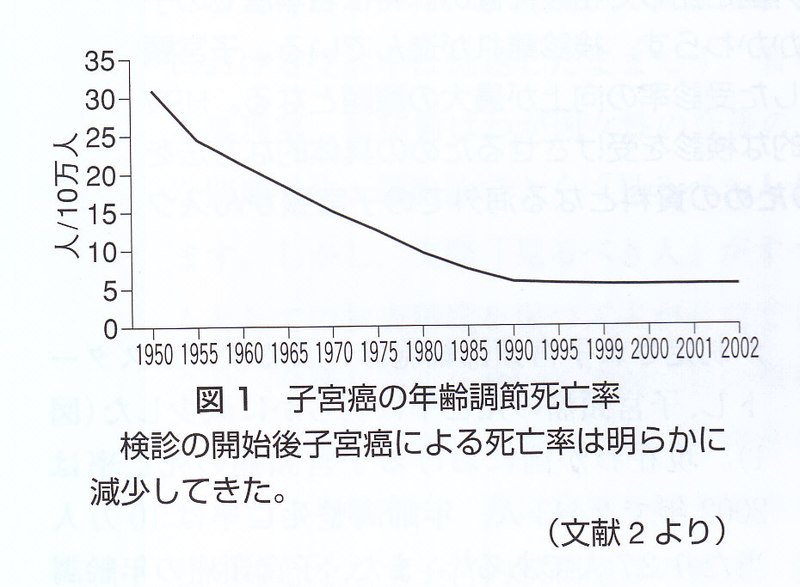

わが国の子宮頸がん検診は1950年台後半から始まり,国家プログラム化されてから子宮頸癌の死亡率が減少した。子宮頚癌の原因のほとんどがHPV感染であることが解明された現在,他の癌と異なり,予防しうる癌,撲滅しうる癌として注目されている。よってスクリーニングの目的は癌早期発見というよりも子宮頸癌の発生率の低下や予防という意味合いに重点が置かれつつある。今後わが国の子宮頸癌検診を効率的なものにするため,各国の頸癌検診システムを比較,紹介する。

Ⅰ.わが国の子宮頚がん検診の現状

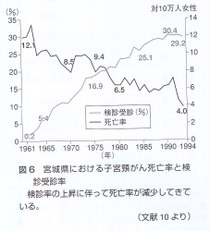

わが国の子宮がん検診の歴史は古く1950年代にさかのぼる。また,1982年には老人保健法が制定され子宮頸部細胞診による検診がスタートし,子宮頸癌の死亡率は明らかに減少した(図1)。

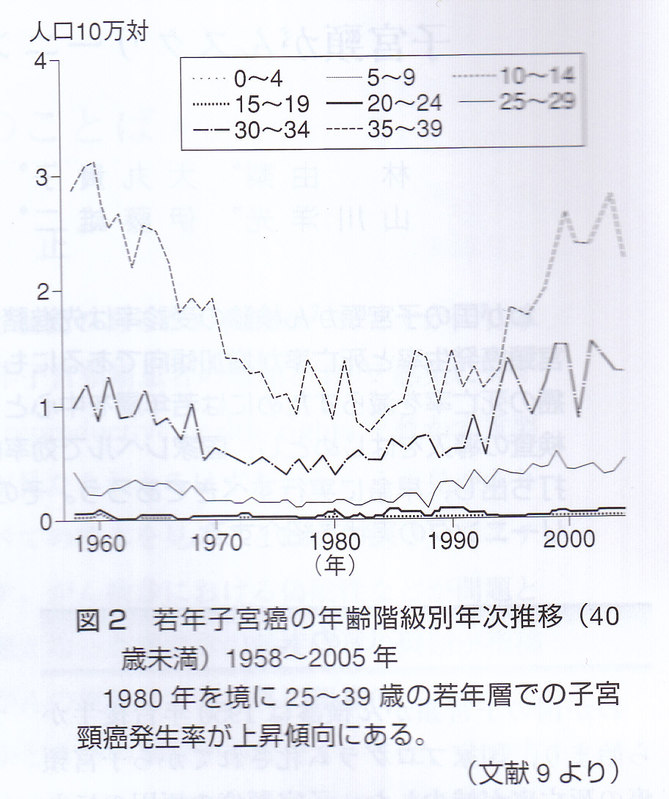

現在わが国における子宮頭痛の死亡率は2002年で2,443人,年齢調整死亡率は10万人当たり2.7人である。また,子宮頸癌の年齢調整発生率は,浸潤癌でみると,1975年時点で10万人当たり17.5人であったものが,1998年には,1O万人当たり9.3人と減少傾向にある。しかし上皮内癌も含めると,20~24歳では,10万人当たり1.O人から10万人当たり2.1人に25~29歳では10万人当たり2.9人から1O万人当たり11.4人と若い年齢層では発生率が増加傾向にあることも事実である(図2)。

これは初交年齢の低下によりHPV初回感染の年齢が低下したことに起因する。よって子宮がん検診の対象年齢として若年層を見逃してはならないはずだが,近年,若年層の検診離れが深刻になっている。

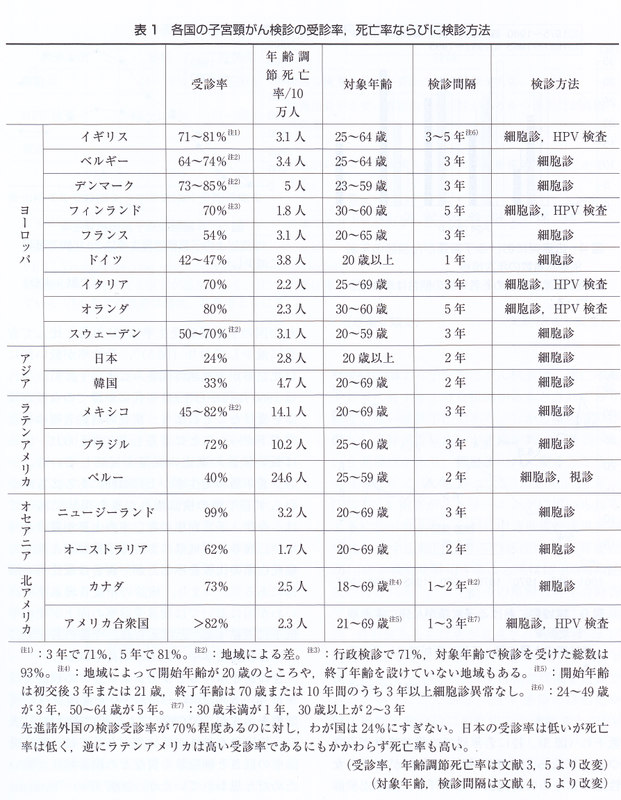

先進諸外国の子宮頸がん検診受診率がおおむね70%前後であるのに対し,残念ながらわが国の検診受診率はおよそ20%と格段に低く(表1),早期発見ひいては予防の観点からも遅れをとっていることを認めざるを得ない。

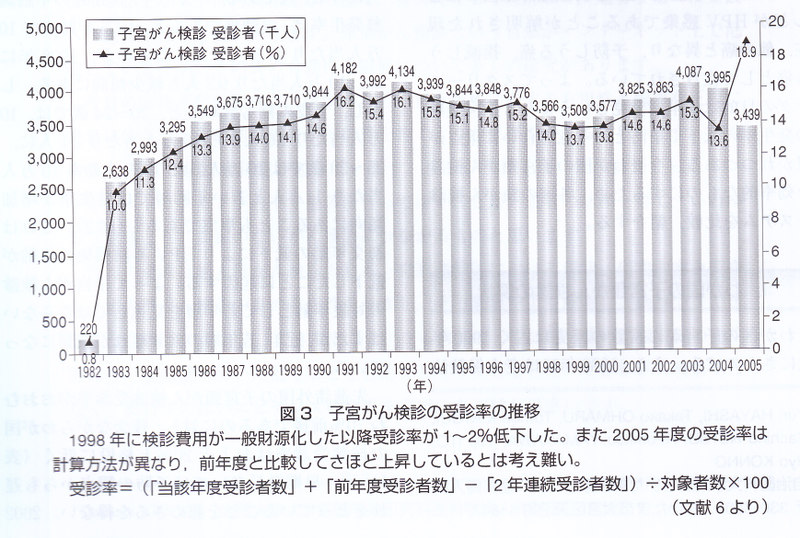

2002年度に子宮頸がん検診を実施した市町村は全体の99.9%であり,ほぼすべての市町村で実施されている。 2005年度に市町村が実施した子宮頸部がん検診の受診者は,3,439,000人,受診率18.9%であった。ただしわが国においてはがん検診の受診率を包括的に計測するシステムがなく,職域検診あるいは機会検診などの個人ベースの検診はカバーされていないため老人保健事業報告が実際の検診受診率の実態を正確に示しているかは定かではない。さらに自治体によっては受診率の算出の根拠を20歳以上の女性全員ではなく,社会保険加入昔などを除外した女性を分母としてみかけの受診率を上げるように見せている例が多い。歴史的には1998年に検診費用が一般財源化してから検診受診率が低下し(図3),特に若年層での検診離れが目立つようになった。

2008年の子宮頸がんから女性を守るための研究会による『子宮頸がん検診に関する訓告報告書』によると,20歳代,30歳代に関してはそれぞれ80%以上,65%以上が一度もがん検診を受けたことがないという結果であった。検診受診者の年齢別分布をみると,年々若年者の割合が減少してきている(図4)。

2008年の子宮頸がんから女性を守るための研究会による『子宮頸がん検診に関する訓告報告書』によると,20歳代,30歳代に関してはそれぞれ80%以上,65%以上が一度もがん検診を受けたことがないという結果であった。検診受診者の年齢別分布をみると,年々若年者の割合が減少してきている(図4)。

わが国の子宮頸癌発生率は20年前と比して有意に減少しており(図5),受診率が低い割には死亡率が先進諸外国並みによい(表1)。

わが国の子宮頸癌発生率は20年前と比して有意に減少しており(図5),受診率が低い割には死亡率が先進諸外国並みによい(表1)。

これは1960年代から1990年代にかけての女性が検診を受けたことにより,現在の高齢者層の死亡率が下がったことによるものと考えられ,いわば長い検診の歴史の成果を反映している。一方,若年層の発生率が上昇傾向にあるにもかかわらず若年層の検診離れが進む現状にあっては,今後,子宮頸癌の死亡率の上昇が避けられない。

図6に宮城県における子宮頸がん検診と癌死亡率の比較を示したが,両者は反比例の関係にある。つまり,検診の精度管理水準の高いわが国においては検診受診率の向上が死亡率低下に直結すると考えられ,今後の若年層における検診受診率の向上が期待される。

図6に宮城県における子宮頸がん検診と癌死亡率の比較を示したが,両者は反比例の関係にある。つまり,検診の精度管理水準の高いわが国においては検診受診率の向上が死亡率低下に直結すると考えられ,今後の若年層における検診受診率の向上が期待される。

逆の例を挙げるとラテンアメリカの検診受診率は40~80%とヨーロッパの先進国並みの受診率を示すが,子宮頸癌による死亡率は高い(表1)。検診の有効性が低い理由としては一般に受診率の低さと細胞診の質などの検診精度が低いためだと思われていたが,2007年の“International Symposium on Clinical and Scientific Aspects of the Human Papillomavirus"によると,ラテンアメリカでは細胞異常を有する女性のフォローアップやその後の確定診断や治療に問題があるのではないかと考えられている。

わが国の子宮頸がん検診は6,500円程度で行われている。職域検診の自己負担は無料のことが多いが,行政検診だと自治体によって異なるがO~2,000円の自己負担がかかる仕組みになっている。しかも自治体における子宮頸がん検診に対する予算要求人数は,本来対象者の100%であるべきところ122%のみであり,自治体が受診率の向上に本気で取り組んでいるとはとても言い難い状況である。検診の自己負担額が生じることも検診受診率低下の要因の一つと考える。

Ⅱ.検診内容について

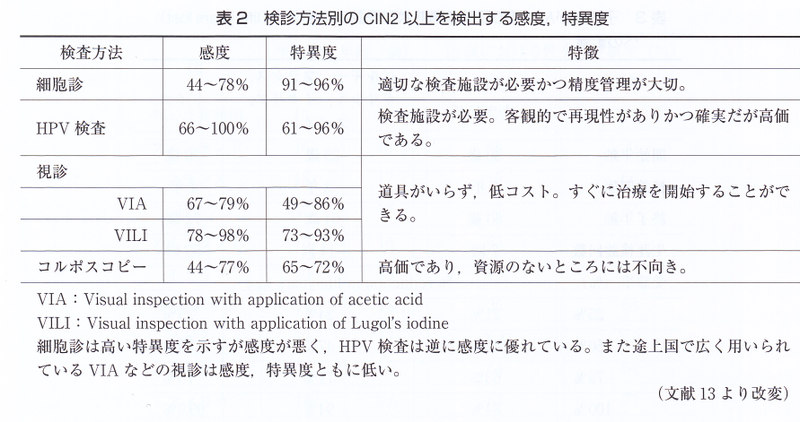

プログラム化された検診システムのある先進国での従来からの検査項目は細胞診とコルポスコピー検査である一方,途上国では社会的資源の不足からVIA(visual inspection with application of acetic acid)またはVILT(visual inspection with application of Lugo1's iodine)という方法がとられているが,特異度が低く(表2)ことに前癌状態を評価することは難しい。VIAは酢酸加工後に子宮頚部を直視下に観察するものであり,VILIはルゴール染色する点で異なる。

細胞診による子宮頸部がん検診は,死亡率減少効果に対する十分な根拠があるとされており精度の高い検診手法である。しかし細胞診の特徴として特異度は高いが感度が低い(表2)という問題点があり,細胞診のみに頼るとどうしても取りこぼしがでてしまう。近年,HPVDNA検査がスクリーニングに用いられるようになってきた。一般に中等度異形成以上の病変に対する細胞診のみの感度は70%程度だが,HPV検査を併用することでほぼ100%の感度が得られる。アメリカの産婦人科学会勧告では細胞診とHPV検査が両方陰性だった場合,異形成あるいは癌が見逃される危険性は1/1000程度であると報告された。さらにHPV検査のもう一つのメリットは検診間隔を延長できるということである。 HPV感染の自然史や臨床研究を総合的に判断すると細胞診とHPV検査が両方陰性だった場合,もし新しいパートナーを得たとしても3年以内の再検査は必要ないというエビデンスも同勧告により打ち出された。フィンランド,イタリア,オランダ,イギリス,アメリカではすでに検診のガイドラインとしてHPV検査が定着しており,初期スクリーニングに盛り込まれている。今後わが国でもHPV検査の早期導入が望まれる。

Ⅲ.具体的検診プログラムの検討

わが国におけるがん検診の実施体制は,organized screening (行政検診)と人間ドック型のopportunistic screening (機会検診)に大別される。 organized screening は,集団全体の死亡率減少を目的とするのに対し,opportunistic screeningでは個人の死亡リスクの減少を目的とする。子宮頸がん検診は精度管理や追跡調査が整備されておりorganized screeningの対象である。

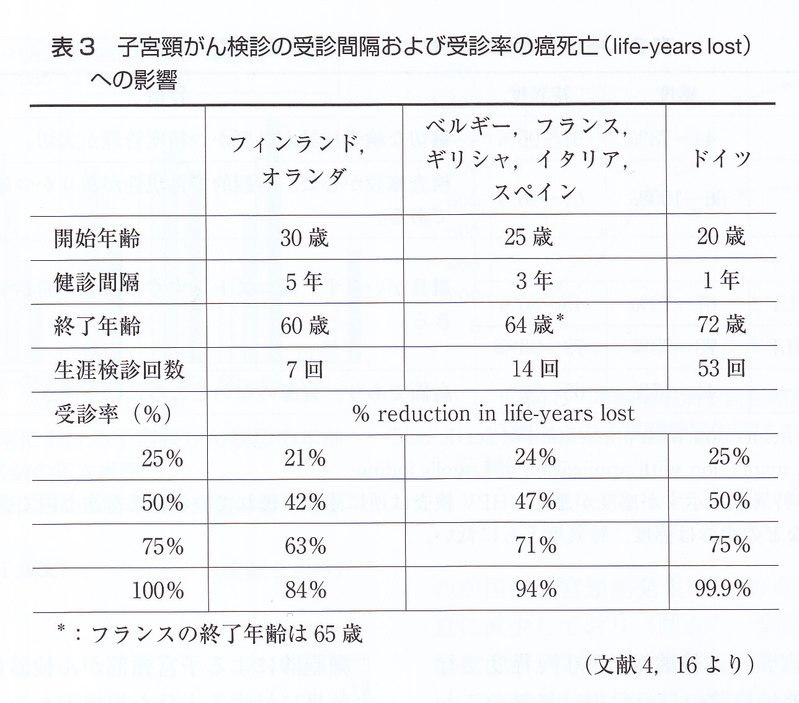

検診プログラムをデザインする際に重要になってくるのが検診間隔である。検診間隔を狭めれば癌死亡を下げられるが,コストがかかることも事実である。効率的な検診とは最小限の検診回数で,最大限の発見率を得ることである。ヨーロッパ諸国の検診開始/終了年齢,ならびに検診間隔を比較すると生涯に受ける検診の回数は7回~53回とかなり幅があるが,その一方で検診効果はあまり差がない(表3)にしつまり検診間隔を狭くすることより,受診率を上げることが集団に対する検診効果,すなわち癌死亡を減らすために最も重要であることをよく理解すべきである。検診回数に見合った効果が得られる検診間隔を設定しなければならない。

2004年改正『がん検診指針』(老健第64号)で子宮がん検診に関していくつかの変更点があった。まず対象年齢を30歳以上から20歳以上へと拡大したことと,受診間隔を1年1回としていたものが2年に1回に延長されたことである。しかし,各自治体によってはまだ対象が30歳以上のところも存在する。

先進諸外国での検診対象年齢および検診間隔を表1に示した。対象年齢の平均が22~65歳。検診間隔の平均は3.2年で,検診にHPV検査を併用している国の検診間隔の平均は4.1年と長くなっている。

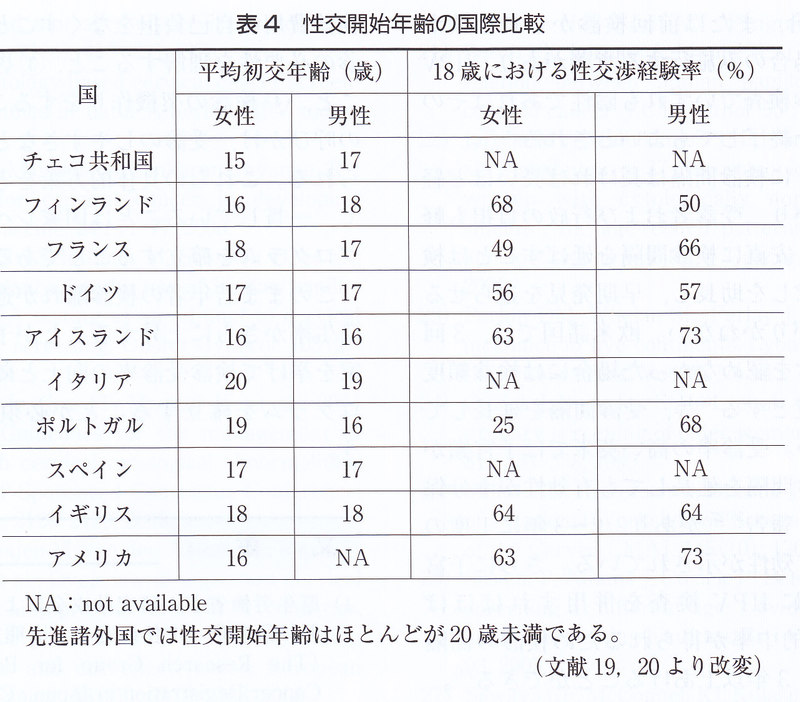

子宮頸癌の自然史ではHPV感染の9割が1~2年で自然消失するが,1割が持続感染して前癌病変を経て数年かけて子宮頸癌に進行するといわれている。このことから考えると初回の交渉より2~3年経過した時点から検診を開始する意義があり,アメリカでは検診開始年齢を21歳または初交後3年と定めている(表1)。先進諸外国のデータによると初交年齢の平均は1O代である(表4)。

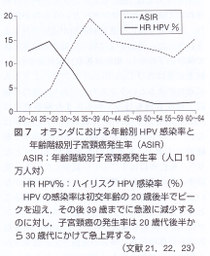

近年わが国でも低年齢化し,東京都幼小中高身障性教育研究会の性意識行動調査によると2002年の高校3年生女子の性交経験率は45.6%であった。つまり検診開始年齢30歳というのはいずれにしても遅すぎるのである。さらに子宮頚癌の年齢別罹患率をみると25~39歳で急激に上昇しており(図7),検診開始年齢はこの時期からに設定すべきである。また一方でHPVの罹患率は若年層で多いが,39歳までに急激に減少する(図6)。つまり若年女性の多くはHPVに感染してもほとんどが自然消失するため,若年女性にHPVスクリーニングをかけることは不必要な検査と不安を与えることになりかねない。中等度異形成以上の病変に対する特異度が増加する30歳以降が効率的なHPVスクリーニング検査の対象となる。

近年わが国でも低年齢化し,東京都幼小中高身障性教育研究会の性意識行動調査によると2002年の高校3年生女子の性交経験率は45.6%であった。つまり検診開始年齢30歳というのはいずれにしても遅すぎるのである。さらに子宮頚癌の年齢別罹患率をみると25~39歳で急激に上昇しており(図7),検診開始年齢はこの時期からに設定すべきである。また一方でHPVの罹患率は若年層で多いが,39歳までに急激に減少する(図6)。つまり若年女性の多くはHPVに感染してもほとんどが自然消失するため,若年女性にHPVスクリーニングをかけることは不必要な検査と不安を与えることになりかねない。中等度異形成以上の病変に対する特異度が増加する30歳以降が効率的なHPVスクリーニング検査の対象となる。

検診終了年齢に開しては60~69歳と設定している国が多い。高齢者の検診目的は予防ではなく早期発見に重点が置かれる。過去の定期検診で異常を指摘されなかった場合,69歳以降で子宮頚部浸潤癌になる可能性は極めて低い。

以上まとめると子宮頚がん検診の対象年齢については,20歳以上とし細胞診による検診で,特に若年層に対しては積極的な受診を促すべきである。また30歳以上では細胞診とHPV検査を併用することが望ましい。検診終了年齢については,69歳以降は今までに検診を受けたことのない場合,または前回検診から長期間がたっている場合のみ施行する意義があり,HPV検査と細胞診検査でいずれも陰性であればその時点で検診を終了してもよいとされる。

前述のように検診間隔は長ければ長いほど経済効果が上がり,受診者および行政の負担も軽減されるが,安直に検診間隔を延ばすことは検診の取りこぼしを助長し,早期発見を遅らせることにつながりかねない,欧米語国では,3回連続して異常を認めなかった場合には検診頻度を3年に1度とする等.受診間隔を延長している例が多い,受診率の高い英米では子宮頸がん検診の受診間隔を延長しても有効性が十分保たれるという報告があり,2~3年に1度の受診頻度で有効性が示されている。さらに子宮顕部細胞診にHPV検査を併用すればほぼ100%の陰性的中率が得られるため検診の間隔を少なくとも3年以上あけることができる。

イギリスでは1988年よりコンピュータ管理されたCall/Recallセンターというものが置かれ,対象者全員に受診奨励通知が送付されるよ引こなった。通知を受け取った対象者は家庭医で検診の予約をし,細胞診採取は家庭医が行う。検査結果は再びCall/Recallセンターより本人に通知が来るというシステムであり,専門の施設で精度管理も行っている。また検診費用はNational Health Service で賄われ,自己負担はない。このシステムが稼働してから受診率が飛躍的に上昇し,5年間の受診率は85.3%となり,死亡率は毎年7%ずつ減少している。受診率上昇の直接的な要因としては自己負担がないことや対象者全員に検診への招待状が来ることなどが考えられる。さらに近年スクリーニングにHPV検査も導入された。わが国の検診勧告は自治体の広報に検診の実施予定が掲載される程度で,対象者個人に通知が送られることは半数以下であり,検診の認知度が低い。

おわりに

受診率を向上させるための要素としては,

①検診費用の自己負担をなくすこと

②国民が検診の必要性を理解すること

③啓発活動を行うこと

④検診の契機作りをすること(成人式での呼びかけ,受診のしやすさなど)

などが挙げられる。これらの具体的方策を考えるにあたって,一貫していることは国家レベルのがん対策プログラムを確立することである。

このまま若年者の検診離れが進めば,頸癌の発生率がさらに上昇することが予想される。国家を挙げて検診受診率の向上と効率的な検診プログラムを確立することが必須課題といえよう。

コメント