(関連目次)→医療事故安全調査委員会 各学会の反応

(投稿:by 僻地の産科医)

診療研究440 2008年8月号

診療研究440 2008年8月号

特集は医療安全への視点ですo(^-^)o ..。*♡

鶴亀松五郎先生!

資料をお送りいただき、ありがとうございます(>▽<)!!!

医療事故をめぐる最近の動き

特に医師重罰化・警察介入強化との関係について

東京保険医協会副会長

和田 知可志

(診療研究 第440号 2008.08 p20-34)

はじめに(問題の所在と本稿のねらい)

◆「医療事故調」の法制化

現在、わが国では「医療安全調査委員会(仮称)」、いわゆる「医療事故調」の法制が進行中であり、秋の国会において成立する可能性が高い。事態が切迫していることを受けて、本誌7月号においても「医療関連死」の特集が組まれた。法制化の要点は、「医師・医療関係者への重罰化」「警察介入の強化」であり、一般の病院・診療所としても安閑としていられない。

医療機関に突然警察の捜査が入る事態が危惧される。

次の事例は実在例である。

52歳、女性。「激しい頭痛」を訴えて診療所Aを受診。内科医師×は、診察・諸検査の結果、群発頭痛と考え鎮痛薬を処方。2日後、患者は再度頭痛を訴え救急搬送され、他院Bにて死亡した。

もちろん、これだけの情報で正確な判断は困難だが、状況によっては内科医師×の責任が問われる事態もあり得るだろう。長い診療生活の中で、こうした事例に遭遇しないとは言い切れない

本校では、第一に、①「医療事故調」法制化の勤きに警鐘を贈らしたい。一方、事故調法制化の議論とは別の観点から、②日常診療における医療の安全と事故防止について模索する。

なお、国が作業を進めている「法制化試案」の問題点について、東京保険医協会としては、パブリックコメントとしてすでに複数の意見を提出したところである。

本稿では、以下の内容について考察する。

(1)日本における医療訴訟に概観

(2)そもそも「医療事故」とは?

(1)日本における医療訴訟の概観

本稿ではいくつかの医療事故訴訟事例を記述するが、情報収集に際して比較的公正公平と思われる資料に基づき、できる限り客観的事実を抽出するよう心がけた。また、個々の訴訟の争点を吟味評価することが本稿の目的ではない。「医療事故調」法制化の背景として特に注目される事例について情報を整理したものである。訴訟領域の慣例に従い、「事件」の語を用いた。

日本の医療事故・医事紛争の歴史の中でも、1980年(昭和55)の「F産婦人科病院事件」は社会に与えた衝撃も大きく、事件を記憶している国民も少なくないであろう。当時マスコミは長期にねだり大々的に報道した。まず、「F産婦人科病院事件」をふリ返ってみる。

「F産婦人科病院事件」

…“特異なケーズだったという国民の認識

医師資格のない両院理事長SK(当時55歳)は、超音波診断装置を自ら操作して受診者に「子宮がん、子宮筋腫」等の病名を告げ「あなたの卵巣は腐リかけている。すぐに手術をしなければ危ない」などと称して手術を促した。手術は、SKの妻OK(同院院長)ら5人の医師が担当した。分娩手術以外の手術が2年間で1,000件を超え、同規模の施設と比較して格段に多く、「乱診・乱療」と評価された。無資格診療と不要手術が発覚し1980年、埼玉県警はSKを医師法違反、保助看法違反の容疑で逮捕した。

82年(昭和57)、元患者ら63人が賠償を求めて提訴。88年(昭和63)、浦和地裁はSK、OKに有罪判決。 99年(平成11)、東京地裁は患者らへの賠償を命じた。4人の医師が控訴。 2004年(平成16)、最高裁は4人の医師の上告を棄却。 05年(平成17)、OKには医師免許取り消し処分、3人の医師には2年~6ヵ月の医業停止の行政処分が下された。

この事例の「無資格診療」、「乱診・乱療」ぶりは目に余るものがあったが、国民からは「非日常的な、特異なケース」として受け上められた部分はあるであろう。また、事件の内容に比して、刑事・民事の取り扱いは概ね妥当なものと受け止められたであろう(日本の他の訴訟同様、審理期間が長期に及んだことについては、決して妥当とは言えないが)。

これに比して、後述の「Y大患者取り違え事件(99年)」「都立H病院事件(99年)」および「福島県立O病院事件(O4年)」は、担当した医療関係者に悪意がなく、ありふれた日常診療現場における事故であっただけにかえって国民の不安倍を煽ったのであろうと考えられる。また、一方、「悪意のない」事故が刑事事件として取り扱われた経緯については、「妥当」と言えるのか否か議論を呼ぶところである。

最近の医療訴訟

従来、いわゆる「医療訴訟]は民事訴訟が一般的であったが、近年、刑事訴訟が大幅に増加している。民事訴訟の傾城では「医事関係訴訟(事件)」の呼称が用いられる。俗に「医療過誤訴訟」ともいわれる。また、医療の現場からみると用語法に若干の違和感を覚えるが、訴訟の傾城では「事件」の語が付けられる。なお、「交通事件」「労災事件」および診療報酬請求事務や、医療機関内部の労務上の問題などは、通常、医療訴訟類型外として取り扱われる。統計資料の解析にあたってば注意が必要である。

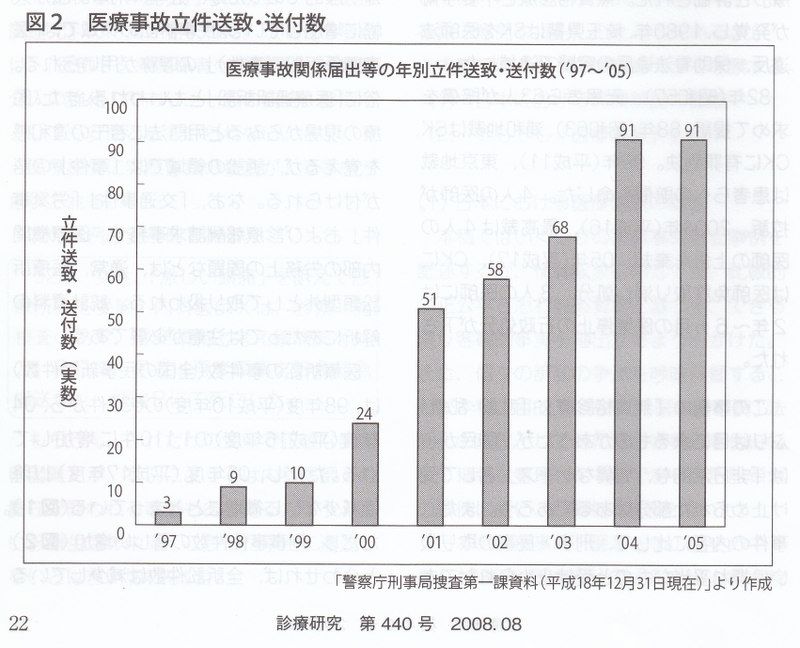

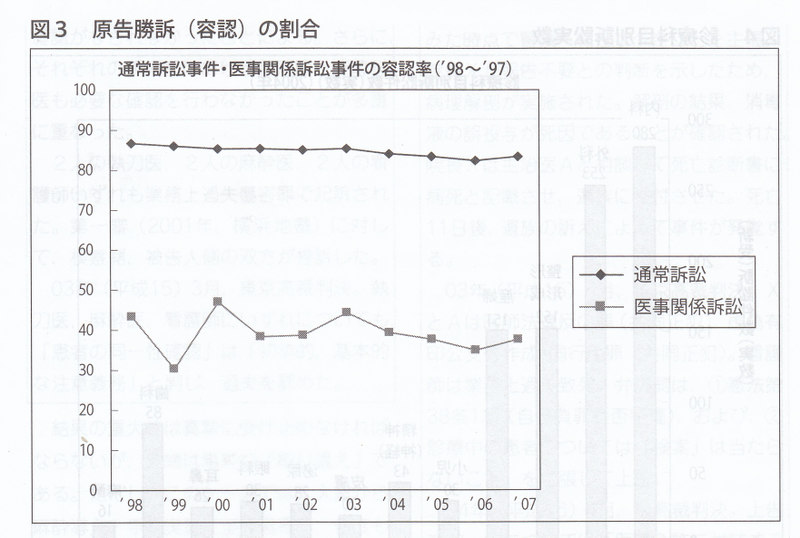

医療訴訟の事件数(全国の民事新受件数)は、98年度(平成10年度)の632件から、04年度(平成謁年度)のリ10件に増加している。ただし05年度(平成17年度)以降は減少ないし微増にとどまっている(図1)。ただし、刑事事件件数の著しい増加(図2)と合わせれば、全訴訟件数は減少しているとは言い難い。また、訴訟に至らないまでも、統計資料に上らない医療事故・医事紛争は、莫大な件数に及ぶであろう。

医療事故刑事事件件数が2000年(平成12)以降、突然うなぎ登りの増加を示している事実は、本橋のテーマとも直接関係しておリ注目に値する。特に、1999年(平成11)年初に引き続き発生した2つの医療事故、「Y大言音取り違え事件」「都立H病院事件」(後述)は、国民の意識に大きな影響を与えたものと思われる。

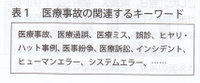

医事関係訴訟事件における認容率(原告勝訴率)は30%台を推移しており、通常訴訟事件(80%台)に比して低値となっている。医事関係訴訟件数の増加はあっても、認容率については上昇傾向は認められない(図3)。

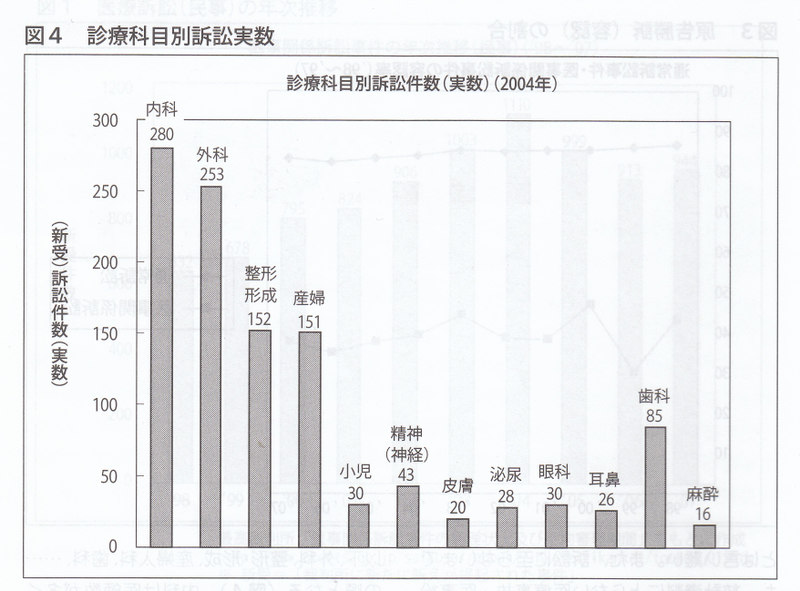

診療科目別の訴訟件数では、一般にあまり認識されていないが、内科が最も多く、以下、外科、整形・形成、産婦人科、歯科、……の順となる(図4)。内科は医師数が多く(7万人超)、守備範囲も広いことによる。しかし、単位医師数あたりの訴訟件数割合で見てみると、産婦人科が最も多く、以下、外科、整形・形成、泌尿器科、……と続く(図5)。少子化、産科医師不足が深刻化している事実と無関係ではないだろう。なお、小児科の訴訟頻度は低い。

『Y大患者取り違え事件」…発端は単純ミス

99年(平成11)1月、Y大学付属病院第1外科において、心臓手術が予定されていた患者Gと、肺手術が予定されていた患者Fを取り違えて手術を施行し、同人らに負傷を負わせたという事業。取り違えの経緯は、手術室交換ホールにおいて、病棟看護師から手術室看護師に引き継ぐ際、十分な確認がなされなかったことによる。さらにそれぞれの手術室における執刀医と麻酔科医も必要な確認を行わなかったことが多重に重なった.

2人の執刀医、2人の麻酔医、2人の看護師いずれも業務上過失傷害罪で起訴された。第一審(2001年、横浜地裁)に対して、検察側、被告人側の双方が控訴した。

03年(平成15)3月、東京高裁判決.執刀医、麻酔医、看講師にいずれについても、「患者の同一性確認」は「初歩的、基本的な注意義務」と判じ、過失を認めた。

結果の重大性は真摯に受け止めなければならないが、発端は単純な「取り違え」である。ただしこのケースでは、入室から麻酔導入・手術実施に至る過程で、何度も「取り違え」に気づくチャンスがあったにもかかわらず、そのすべてを通過してしまったことに事の深刻さがある。同大学の事故調査委員会は、同年3月、事故報告書を発表して対策を講じた。われわれ医療担当者として、日常の業務は1つ1つ確実に実施すべきものと、改めて反省させられる。

「都立H病院事件」…発端は単純ミス

99年(平成11)3月、看護師が誤って消毒液を点滴注射し、患者は心停止。看護師は自己のミスに気づいて主治医Aを呼ぶ。しかしAらによる蘇生の甲斐なく患者は死亡した.翌日、院長X・副院長以下幹部が対策について協議し、監督官庁である東京都に事態を報告。だが、都職員が難色を示したため警察には報告せず。病理医らは死体外表の所見(右腕の異常な色素沈着)をみた時点で警察へ報告すべきことを主張。院長×が報告不要との判断を示したため、病理解剖が実施された。解剖の結果、消毒液の誤投与が死因であることが確認された院長×は主治医Aと相談して死亡診断書に病死と記載させ、遺族に交付させた。死亡11日後、遺族の訴えによって事件が発覚する。

03年(平成巧)5月、東京高裁判決。×とAは医師法違反の罪(共同正犯)、虚偽有印公文書作成・同行使罪(共同正犯)。看護師は業務上過失致死。弁護側は、

①憲法第38条1頂(自己負罪拒否特権)、および、

②診療中の患者については「検案」は当たらないこと、を主張して上告。

04年(平成16)4月、最高裁判決。上告棄却。

①については「医師免許に付随する合理的根拠のある負担」とし、

②については、「検案」は「自己の診座中の患者であるか否かを問わない」と判じた。

このケースについても、結果の重大性はわれわれ医療者として真摯に受け止めなければならないが、事の発端は「看護師の医薬品の取り違え」という単純ミスである。事故発生後、直接間接の関係者がそれぞれの立場を優先して判断・行動する様子は倫理上決して肯定できるものではない。しかし、人間の行動としてそれなりに理解できないではない。

このケースを発端として医師法弟21条(異状死体の届出義務)問題が表面化することになる。事故の本質や事故防止という観点とは別の方「右」に議論が発展していくように思われる。(「医師法弟21条問題」については後述)

「福島県立O病院事件」

04年(平成16)12月、両院婦人科医師×は、妊婦Aにつき、前置胎盤の診断にて帝王切開の方針とする。硬膜外麻酔および腰椎麻酔下にて手術開始。胎児娩出まで問題なし。胎盤は子宮上部から用手的に剥離したが、子宮下部は剥離困難にてクーパーを使用。事例は結果的にきわめてまれ(0.01%)な「癒着胎盤」であり、剥離操作中、止血に難航し大量出血を生じた。輸血を施し血圧の上昇を待って子宮摘出を行った。しかし、救命処薗にもかかわらず、最終的にAは死亡した。

05年(平成17)3月22日付、「県立O病院医療事故調査委員会」は民事解決を前提とし「報告書県立○病院医療事故について」を公表した。この報告を受けて、福島県は遺族に謝罪し主治医×に対しては懲戒処分を行った。

05年(平成17)4月から福島県警が捜査を開始。

06年(平成18)2月18日、福島県警が×を逮捕・勾留(3月14日保釈)。

被疑事実:

①業務上過失致死容疑

②医師法違反(医師法第21条「異状死体の届出義務」違反)。

06年(平成18)3月10日、福島地検が×を起訴。

本件は、現在審理中である。

(2)そもそも医療事故とは?

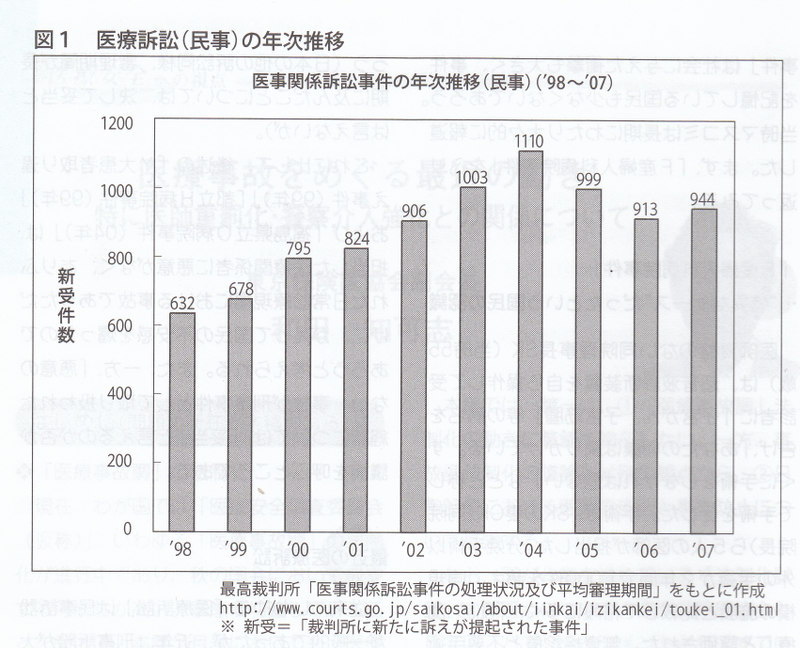

近年、いわゆる「医療事故・医療過誤]の議論が盛んに行われ、表1に列挙した半一ワードが使用されるが、これらは本来日常的な言葉であり、法律用語でもないことから、現時点でそれらの定義は存在せず、また、明確に定義しようとする試みも多<はない。こうした事情から、場面場面で用語の意昧が一定万なく、混乱の一つの原因になっていると思われる。

「医療事故]の定義については、厚生労働省も統一した見解を定めかねているようである。「医療事故請判去制化の試案においてさえ、「医療事故」の定義を足めていない。もっとも、「医療事故請」法制化試案は、その「目的」において「医療事故言防止」と謳っているにもかかわらず、内容は死亡事例のみに偏重しており、医療事故一般の防止には殆ど関心を示していないで二言点についてもパブリックコメントで指摘した)。

00年の「リスクマネージメントマニュアル作成指針」においては、かろうじて、「医療事故」「医療過誤」「ヒヤリ・ハット事例」の定義を試みており、注目に値する,ただし、「指針」という性格上、これをもって厚労省の統一見解とみることはてきここいだろう。

なお、医療事故問題において、しばしば 「故意」「過失」「業務上過失致死傷罪」が議論されるが、これらは法律用語である。

定義の曖昧な「医療事故」関連の用語と法律用語とが錯綜して、論理が混乱しないよう十分注意する必要がある。

定義の曖昧な「医療事故」関連の用語と法律用語とが錯綜して、論理が混乱しないよう十分注意する必要がある。

以下、「医療事故」関連用語について検討する。

◆インシデント(incident)

「インシデント」は、日常語としては「出来事」を意味する。

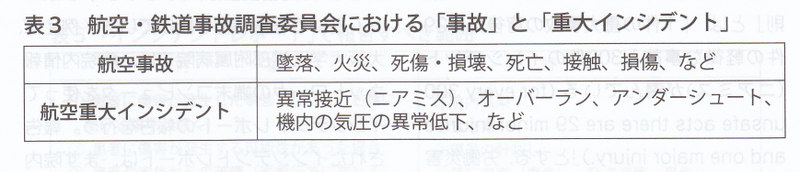

国土交通省 航空・鉄道事故調査委員会においては、「重大インシデント」は、「重大事故に至る可能性がある事態」であって

「実際には事故につながらなかった潜在的事例」を意味しており、「重大インシデント」は調査対象としている(表3)。

「重大事故に至る可能性のある事態」とするだけでは抽象的だが、航空・鉄道事故調査委員会は表3のように具体的定義を与えている。

◆ハインリッヒの法則(Heinrich's accident pyramid,Heinrich's principle) 「インシデント」を検討するにあたり、米国のハインリッヒ(Herbert Wilhelm Heinrich)が1931年に提唱した「ハインリッヒの法則」(「1:29:300の法則」ともいう)が想起される。「ハインリッヒの法則」とは、「1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故と300件のインシデント(ニアミス)が潜んでいる(for every 300 unsafe acts there are 29 minor injuries and one major injury.)」とする、労働災害分野の経験則である。

「インシデント」を検討するにあたり、米国のハインリッヒ(Herbert Wilhelm Heinrich)が1931年に提唱した「ハインリッヒの法則」(「1:29:300の法則」ともいう)が想起される。「ハインリッヒの法則」とは、「1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故と300件のインシデント(ニアミス)が潜んでいる(for every 300 unsafe acts there are 29 minor injuries and one major injury.)」とする、労働災害分野の経験則である。

後世、「1 :29:300」とは異なる数値を示した報告者もある。数値自体の実用性はさておくとしても、この75年限上前の経験則は、今日なお、「事故」の周辺や背景、事象の広がりというものを改めて認識させてくれる。

重大事故のリスクを減少させるためには、軽度の事故やインシデントを減らすべし、ということになろう。しかし、そのためには周辺や背景に対して相当のエネルギーや費用を費やさなければならない。

◆医療における「インシデント」

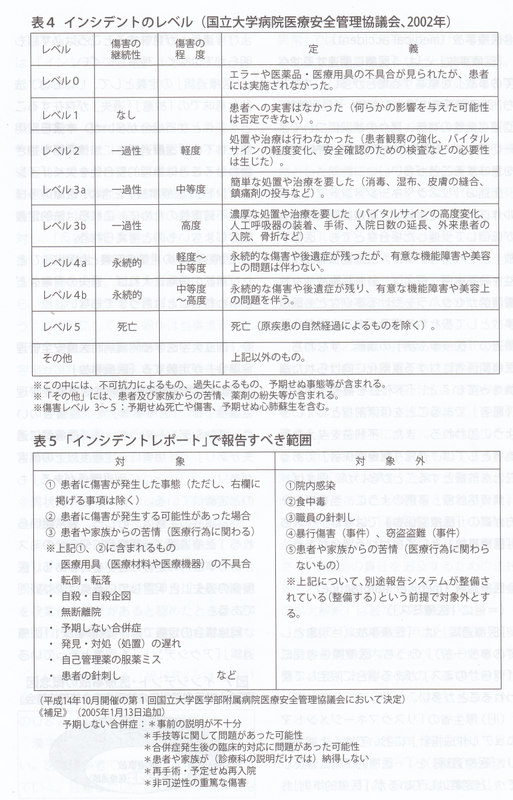

近年、医療においても「インシデント」という言葉が用いられる。例えば、02年(平成14)、「国立大学医学部附属病院医療安全管理協議会」は「インシデント」を「報告のあったすべての事象」と定義している(表4)。

すなわち、「事故につながらなかった潜在的事例」~「軽微な事故」~「重大な事故」のすべての事態を含む広い意味で使っている。航空・鉄道事故詞査委員会における「インシデント」では「事故につながらなかった潜在的事例」に限定しており、「事故」を除外している。両者で「インシデレト」の意味合いが少々異なるニとにう注意したい。なお、医療界内部においても「インシデント」の使われ方は必ずしもー様ではない。

さらに、同協議会は「イレシデントレポート」という報告制度を設けている。例えば、大阪大学医学部附属病院では、病院内情報ネットワークの端末コンビュータを使ってインシデントレポートの報告を行う,報告されたインシデントレポートは、まず院内のリスクマネジャーが目を通す。「レベル3b」以上のインシデシトについては、院内の「医療クオリティ審議委員会」に諮られる。緊急性の高い医療事故と判断された場合には、「医療事故報告書」を提出してもらい、医療事故対策委員会で対策が決められる。

同協議会は、すべての「イレシデント」のうち、「インシデントレボート」として報告すべき対象と対象外とて分けている(表5)。

◆医療事故(medical accident)

「医療事故]とは、「医療に関連するすべての事故」を意味する場合が多い。すなわち、医療関係者の過失の有無、予見可能性・回避可能性の有無、諸々の状況については一切問わず、「現象として生じた事故一般」を意味することが多い。

上述の「リスクマネージメントマニュアル作成指針」によれば、医療施設内で患者が転倒して受信した場合なとても、「医療事故」とされ得る。また、医療関係者が不利益を被る事例、例えば、針刺し事故や女性看護師がセクハラを受ける事例なども医療事故として扱われる場合かおる。しかし最近の「医療事故調」の議論、すなわち、医療関係者に対する重罰化に向けられた議論をみていると、「不利益を披る主体」は「患者」であることをほぼ前提としているように思われる。また、不利益を与えた行為者としては、通常「医療関係者」であることを前提とすることが多いが、例えば、「無資格診療]事例のように、当事者の一方が真の「医療関係者」ではないケースも、「医療事故」として扱われる場合がある。

◆医療過誤(medical malpractice)

(=俗に「医療ミス」)

「医療過誤」は、「医療事故(=現象としての事故一般)」のうち、医療関係者側に「何らかのミス」がある場合に限定して使われることが多い。

(旧)厚生省の「リスクマネージメントマニュアル作成指針」においては、上述の通り、「医療過誤]を「…医療的準則に違反して…」と定義はしているが、「医療的準則」および「違反」が意味するところは必ずしも明らかではな<、理解しにくい。

「医療過誤」の定義として、しばしば、法的な意味での「故意」「過失」が存在することを条件とする場合が多いが、本来日常用語としての「医療過誤」に法律用語を抱き合わせることは論理的整合性を欠く。「インシデント」「医療事故」を含め、医療の多様性・不確実性のためにこれらは法的定義になじまないものと考えられる。

「医療過誤」の言葉の定義とは別に、ひとたび訴訟の段階に入れば、遺失の有無などが争われることは言うまでもない。

◆「国立大学医学部附属病院医療安全管理協議会」が定義する「医療事故」

「国立大学医学部附属病院医療安全管理協議会」は、「医療事故」を(協議会のいう)インシデントのうち、

①「医療側に過失がある」

②「患者に一定程度以上の傷害があり」

③「①と②に因果関係がある」

ものと定義している。 同協議会の定義は、むしろ、通常用いられる「医療過誤(=医療側に何らかのミスかおる事故)」の定義に近いものである。「医療側の過失」と明言している点は少々疑問である。

同協議会の定義は、むしろ、通常用いられる「医療過誤(=医療側に何らかのミスかおる事故)」の定義に近いものである。「医療側の過失」と明言している点は少々疑問である。

同協議会の定義では、「医療事故」「医療過誤」「アクシデント」を同義と断っている(図7)。なお、「一定程度以上の傷害」とは、「インシデントのレベルが3b以上」としている。

◆医事紛争(medical trouble)

医事紛争とは、事故・過誤等の不都合な過程や結果を受けて、医療関係者・患者間の信頼関係が崩れ、患者側か対立感情、被害者感情、憎悪感等を抱合、医療関係者に対し、「反省謝罪・真相の開示」と「原状回復・損害賠償・再発防止」等を要求するに至る事態をいう。電話や書状による訴えから、訴訟・示談までさまざまな形態があろう。いずれにしても、紛争は当事者双方にとって消耗するものである。医療訴訟の認容率が30~40%と低いことは、原告側にとっても必ずしも望ましい解決法とは言い難い。最近では、医療コンフリクトに対して訴訟以外の手段ADR(裁判外紛争処理)による解決法も検討されている。

◆異状死(abnormal death)…医師法第21条問題

医師法第21条は最近問題になっている通りである。条文は、「医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」というものである。「異状死」とはこの21条を根拠とする。詳しくは、井上博文理事のQ&A(p.35~38)を参照されたい。

漢字は「異状」であって、「異常」ではない。医療関係者でもと合ど合漢字を間違えている。注意したい。「医学的・病理学的な異常」ではなく、「犯罪性を帯びるなとの社会的異状」を意味するなどと説明される。しかし、「異状」の定義・基準は必ずしも明確ではなく、また、21条は臨床現場において十分に周知もされておらず、混乱をきたしている。「犯罪性を帯びる異状」という漠然とした認識については比較的浸透しているせいか救急現場におけるDOA(来院時死亡)症例については「異状」が認められなくても「後から責任を問われたくないので念のために警察に通報する」といった手順がなかば慣習となっている。医療関係者への重罰化か叫ばれる今日、「念のための通報」は慣むべきと筆者は考える。

医師法弟21条の内容は、明治時代の医師法にすでに盛り込まれていたが、以降の法改正でも踏襲されて現行法に引き継がれたものである。初期の立法の趣旨は、犯罪の発見と治安の維特にあり、この目的のために医師の協力が要請されたものである。すなわち、「異状な事象」とは、医療行為の外側の事象であることが前提とされていた。最近の刑事訴訟、「事故謁」法制化の議論においては、こうした21条の立法趣旨が無視され、「医師の責任を追及するための法技術」として使われようとしている。「21条の拡大解釈」は甚だ不見識である。

なお、21条は行政作用法としての「医師法」の吝条文の内容と比べてもひとさか特異な内容である。 21条の不適切な解釈が「事故調」法制化議論の混乱に拍車をかけている。

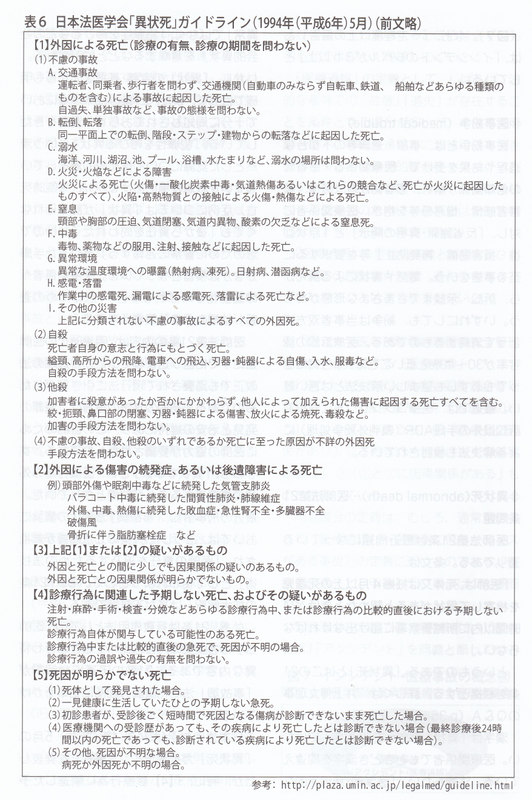

日本法医学会は94年(平成6年)5月の「異状死]ガイドライン(表6)を発表したが、特に、「【4】診療行為に関連した予期しない死亡、およびその疑いがあるもの」について、日本外科学会ほか外科関連13学会から批判声明が出されている(01年4月)。筆者も、日本法医学会のガイドライン【4】は医師法弟21条の立法趣旨に沿わないものと考える。

ところが、02年(平成14)7月、外科関連10学会協議会は、「診療行為に関連した患者の死亡・障害の報告についてのガイドライン」を発表。従前通り、「重大な過誤の存在しない事例における合併症死は異状死に含まれない」ことを再確認したが、一方、何らかの理由によって若干の軌道修正がなされ、

「何らかの重大な医療過誤の存在が強く疑われ、または何らかの医療過誤の存在が明らかであり、それらが患者の死亡の原因となったと考えられる場合には、診療に従事した医師は、連やかに所轄警察署への報告を行うことが望ましい。」との文言が盛り込まれた。

◆「人の死」という概念に限っても理屈で簡単に割り切ることはできない

法制化等の議論に際しては、「人の死」の医学上の定義、法律上の定義について確認しておく必要がある。これについても、詳しくは井上博文理事のQ&A(p.35~38)を参照されたい。

医学上は古典的な「3兆候説」の他に現在では「脳死:braindeath」の概念が導入されている。ただし、「脳死」については臨床現場において依然として特殊な位置づけのままであろう。すなわち、「脳死」は、

①臓器移植のドナーの決定、および、

②終末期延命治療の打ち切りの決定(主として前者)

のための道具として導入された経緯がある。医療関係者にとっても患者家族にとっても、「脳死」は決して一般的な「死」の基準たり得ない。終末期から臨終の過程にあっても、本人家族の心情は最大限尊重すべきものであり、「脳死」基準が機械的に適用されることはない。

「人の死」という問題に限っても、医療上の概念というものは不確定な要素が多いと言わざるを得ない。

◆医療と業務上過失致死傷罪

刑事法における「業務上過失致死罪」(刑法第211条1頂前段)は「結果が予見できたにもかかわらずそれを回避しなかったこと]を罪とする。すなわち、「過失」の判断にあたってば、

①結果予見義務と、

②結果回避義務の存在を前提とする。

しかるに、医療行為というものは、常に多様性(個別性)・不確実性を内在し、本来的に結果の予測は困難な場合が甚だ多い。常に結果予見性を前提とすることは、医療者にとって酷というほかない。そうであるからこそ、従来、刑事法は医療への適用を予定としていないのである。

医療行為に対し、一般論として業務上過失致死傷罪を適用しようという発想は甚だ不見識である。医療事故防止の論議と応報刑論・目的刑論を混同すべきではない。

われわれ医療担当者は国民の健康を第一に望むものである。医療の安全、事故防止のため万全を期したいと強く願う。

まとめ

・最近10年間医療訴訟は増加している。

・特に刑事事件が急増してきた。

・診療科目別では産婦人科の訴訟頻度が高い。

・医療訴訟における原告勝訴率は30%台で推移しておリ上昇傾向はない。

・医療事故の解析、事故予防対策は現段階で甚だ未整理である。

・医療事故の議論と法律論(特に刑事法領域)が錯綜して議論が混乱している。

・刑事法はそもそも医療への適用を予定していない。

・医療事故防止の論議と応報刑論・目的刑論を混同すべきではない。

(わだ・ちかし=東村山市)

コメント