(関連目次)→医療政策 目次 他科でも顕著な医療崩壊 目次

(投稿:by 僻地の産科医)

データを載せてみますo(^-^)o ..。*♡

(厚労省のデータは恣意的操作が入っていることがあるので注意が必要です)

週刊エコノミスト8月26日特大号

週刊エコノミスト8月26日特大号

特集◆ 医療無残

産科・小児科医不足、病院閉鎖、医療費膨張

海外の日本医療高評価と庶民実感の乖離

データで徹底検証

日本の「医療崩壊」の現実

阿部崇

ニッセイ基礎研究所社会研究部門副主任研究員

(週刊エコノミスト 2008.8.26号 p24-27)

厚生労働省やOECD(経済協力開発機構)などのデータを中心に日本の医療の現実を客観的に検証してみよう。

医療費

OECD平均以下の低水準

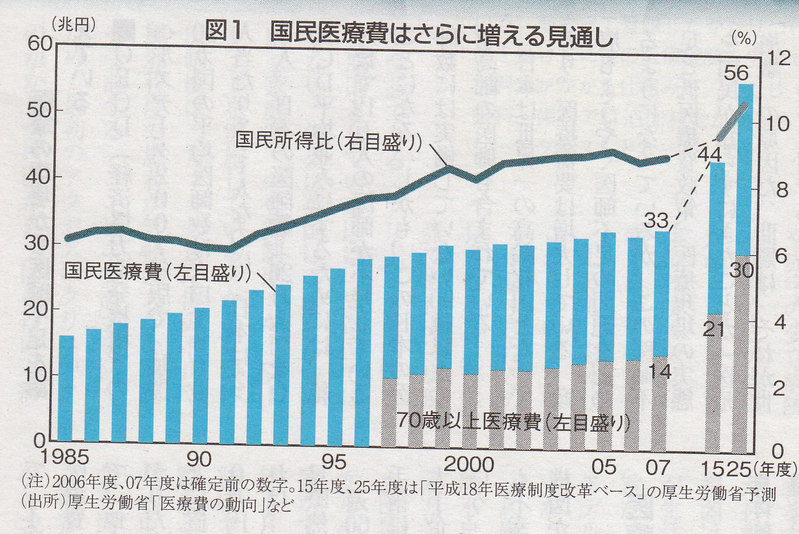

日本の国民医療費(医療にかかる費用の総額)は2005年度に33兆円を超え、07年度は33・4兆円となる見込み。国民所得(NI)比は05年度で約9%。厚生労働省試算(06年医療制度改革ペース)によると、昨年からの医療制度改革を織り込んでも、2015年度には44兆円、25年度には56兆円に膨らむ見通しだ(図1)。

なお、高齢者人口が増加するなかで、70歳以上の医療費の今後の伸び率は、医療費全体の概ね2倍になるとみられる。同医療費は07年度(確定前数値)で約14・5兆円。これが15年度には21兆円、25年度は30兆円に膨張すると推計されている。

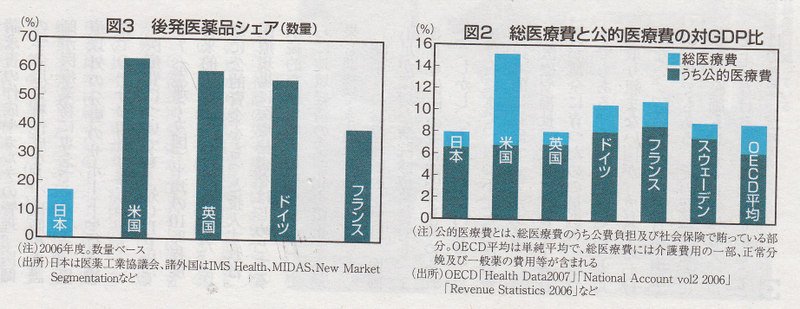

しかし、国際比較では日本の総医療費(介護費用の一部などを含む)は高い水準とはいえない。GDP(国内総生産)に占める04年の総医療費の割合は8・0%で、米(15・2%)、独(10・6%)、仏(11・0%)に比べて低い水準にあり、OECD30カ国平均の9%を下回る。ただし、総医療費に占める公的医療費(社会保険料十公費負担)の割合は6・6%と、平均の6・4%をわずかに上回っており、公的負担水準は必ずしも低いとはいえない(図2)。

先発医薬品(新薬)の特許期限が切れた後、同じ成分で製造されるジェネリック薬(後発医薬品)の普及が日本でも推進されている。しかし、後発品が処方薬に占める割合は06年度で、米63%、英59%、独56%、仏39%に対して日本は16・9%と大きく下回っている(図3)。

医師数

OECD27位、G7で最低

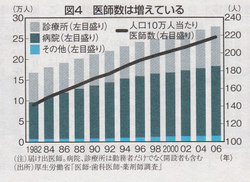

日本の医師数は27万7927人(06年末時点)で、人口10万人当たり217・5人。近年の医師国家試験合格者は毎年7000人弱で、死亡等の減少を除いても医師数は毎年4000人前後純増している(図4)。

日本の医師数は27万7927人(06年末時点)で、人口10万人当たり217・5人。近年の医師国家試験合格者は毎年7000人弱で、死亡等の減少を除いても医師数は毎年4000人前後純増している(図4)。

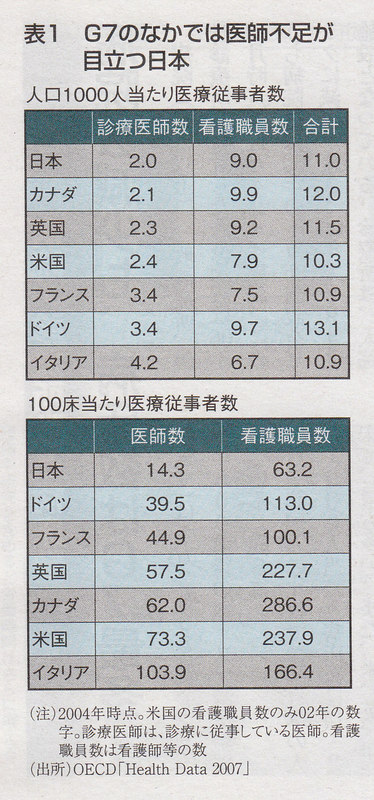

診療に従事している医師数は、人口1000人当たり2人。先進7カ国(G7)との比較(04年)のなかで最低水準にある。OECD30カ国中では27番目。看護職員を加えた医療従事者数では、かろうじてG7の平均水準。100床当たりの医師数は14・3人。G7諸国のなかでやはり最低だ(表1)。

厚生労働省の「医師の需給に関する検討会報告書」によると、医師総数は増えているが、患者との需給関係は、医師の平均勤務時間を週48時間とした場合の必要人数(医師需要)で、08年時点で約1万5000人が不足していると示されている。この供給不足は医師らの超過勤務によって埋められているのが実態だ。

診療科のバランス

深刻な産科・小児科の減少

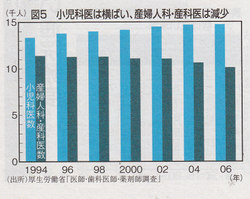

98年から06年までの全診療科の医師増減傾向をみると、医師の絶対数がこの間2万6607人増えたにもかかわらず、外科は3287人減、産婦人科は1324人減っている(表2)。なお、産婦人科・産科医数は、04年に前年比440人減の1万594人、06年に同520人減の1万74入と減少が加速。小児科医は、04年以降は1万4677人、1万4700人と横ばいだ(図5)。

地域医療の状況を反映する診療所数をみると、05年までの3年間で減少が顕著だったのは、小児科(544減)と産婦人科・産科(計267減)だ(表3)。小児科は医師数は横ばいながら、診療所数が減っており、アクセスが悪化しているといえる。

地域医療の状況を反映する診療所数をみると、05年までの3年間で減少が顕著だったのは、小児科(544減)と産婦人科・産科(計267減)だ(表3)。小児科は医師数は横ばいながら、診療所数が減っており、アクセスが悪化しているといえる。

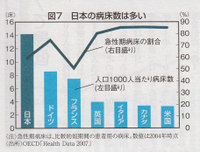

病院・診療所数と病床数

病院数減少も、病床数はG7最多

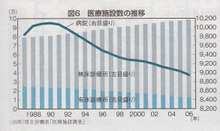

病院(20床以上、一般診療所、歯科診療所を合計した医療施設は06年10月時点で17万4944施設。このうち病院数は90年の1万96施設をピークに減少が続き、06年で8943施設となっている。診療所は、入院設備のない無床診療所が一貫して増加傾向にあり、8万5751施設。この背景には、病院勤務医から開業医への転身の増加が続いていることがありそうだ。他方、有床診療所(19床まで)は1万2858施設あるが、毎年600前後のペースで減少が続いている(図6)。

病院(20床以上、一般診療所、歯科診療所を合計した医療施設は06年10月時点で17万4944施設。このうち病院数は90年の1万96施設をピークに減少が続き、06年で8943施設となっている。診療所は、入院設備のない無床診療所が一貫して増加傾向にあり、8万5751施設。この背景には、病院勤務医から開業医への転身の増加が続いていることがありそうだ。他方、有床診療所(19床まで)は1万2858施設あるが、毎年600前後のペースで減少が続いている(図6)。 G7諸国との比較では、日本の人口1000人当たり病床数は14・2床で、最も多い。また、米、英、伊、加では、8割以上が急性期病床(比較的短期間の加療用のベッド)だが、日本は約6割とフランスに次いで少ない(図7)。日本は総病床数の多さとともに、慢性期病床(慢性疾患などの長期療養用病床)の割合が多いことも特徴的である。いわゆる「社会的入院」の要因の1つと考えられる。

G7諸国との比較では、日本の人口1000人当たり病床数は14・2床で、最も多い。また、米、英、伊、加では、8割以上が急性期病床(比較的短期間の加療用のベッド)だが、日本は約6割とフランスに次いで少ない(図7)。日本は総病床数の多さとともに、慢性期病床(慢性疾患などの長期療養用病床)の割合が多いことも特徴的である。いわゆる「社会的入院」の要因の1つと考えられる。

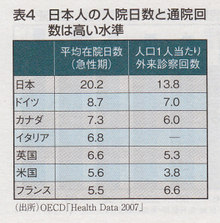

診療状況

長い入院期間、多い通院頻度

日本の入院日数、通院回数は海外と比べると非常に高い水準にある。04年の平均在院日数(比較的短期間で加療を行う急性期病床への入院期間)は20・2日。G7諸国との比較で他の6カ国平均の約3倍と突出して長い。人口1人当たりの年間外来診察回数(通院回数)も13・8回と多く、他6カ国の2倍以上の頻度だ(表4)。

日本の入院日数、通院回数は海外と比べると非常に高い水準にある。04年の平均在院日数(比較的短期間で加療を行う急性期病床への入院期間)は20・2日。G7諸国との比較で他の6カ国平均の約3倍と突出して長い。人口1人当たりの年間外来診察回数(通院回数)も13・8回と多く、他6カ国の2倍以上の頻度だ(表4)。

厚労省の患者調査で、人口10万人当たりの医療機関にかかる人数の割合を年代別にみると、外来では満4歳までの乳幼児に1つのピークがあり、その後は満50歳から急増していく。入院では満50歳ごろから増え始め、70歳以降その傾向が顕著となり、90歳以上でピークを迎える。

入院1回当たりの期間、1人当たりの通院頻度が高水準にあるのに加えて、診療を受ける率が高まる。高齢者がさらに増加する今後を考えると、医療費の観点から現在の診療状況は大きな課題である。

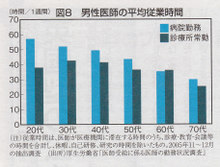

医師の労働環境

病院で週57時間勤務、平均年収1400万円

勤務医の労働環境の改善が優先課題と指摘されている。厚労省の「医師の需給に関する検討会」で示された調査結果では、1週間の平均従業時間は、病院勤務医では20歳代が57・4時間と最も長い(図8)。診療所常勤医(開業医)では30歳代の42・7時間。60歳代を除くと、各年代とも病院勤務医の従業時間が長い。従業時間とは、診療・教育・会議などの時間を合計したもので、休憩や自己研修・研究の時間を除く。

勤務医の労働環境の改善が優先課題と指摘されている。厚労省の「医師の需給に関する検討会」で示された調査結果では、1週間の平均従業時間は、病院勤務医では20歳代が57・4時間と最も長い(図8)。診療所常勤医(開業医)では30歳代の42・7時間。60歳代を除くと、各年代とも病院勤務医の従業時間が長い。従業時間とは、診療・教育・会議などの時間を合計したもので、休憩や自己研修・研究の時間を除く。

病院勤務医の従業時間が長いというデータだが、診療時間の差は開業医を若干上回る程度だろう。勤務医の過酷な労働実態については、大学病院を含む勤務医の研究・研修など活動全体を検証する必要がある。

なお、収入については、07年に実施された医療経済実態調査によると、病院勤務医の平均年収が1415万円に対して、開業医は、法人等の場合で2532万円、個人では2804万円となっている。個人開業医の年収は、医院の収支差額(診療収入から看護師給与や医薬品費などを差し引いた額)で捉えており、勤務医の給与と単純比較はできないが、約2倍の開きがある。

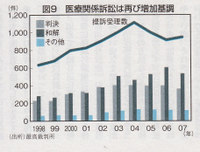

訴訟リスクと未集金

未収金は平均4500万円

あまり表には出てこないが、医療機関関係者を悩ませているのが訴訟と未収金の問題である。

あまり表には出てこないが、医療機関関係者を悩ませているのが訴訟と未収金の問題である。

最高裁判所によると、07年の1年間に新たに提訴された医療関係訴訟は944件。この件数は04年の1110件をピークに減少傾向に転じたが、07年は再び増加した(図9)。

判決や和解などで終了した既済事件を診療科別に分けると、07年に最も多かったのは内科(246件)。次いで外科(170件)、整形外科(117件)、産婦人科(108件)。なお小児科は36件となっている(表5)。診療科目間での医師配分で、バランスが崩壊している一因に、これら訴訟リスクがあるとも考えられる。

判決や和解などで終了した既済事件を診療科別に分けると、07年に最も多かったのは内科(246件)。次いで外科(170件)、整形外科(117件)、産婦人科(108件)。なお小児科は36件となっている(表5)。診療科目間での医師配分で、バランスが崩壊している一因に、これら訴訟リスクがあるとも考えられる。

一方、患者の窓口負担の未収全は、厚労省の「医療機関の未収全問題に関する検討会」の報告書では、1施設平均で04年度が4376万円、06年度が4581万円となっている。過半数の医療機関で年間1000万円以上の未収金が発生しており、医療機関経営に深刻な影響を与えている。

コメント