(関連目次)→産科医療の現実 目次 救急医療の問題

(投稿:by 僻地の産科医)

救急医療における集約化を検証する

その利点,注意点,地域の特性,連携の課題など

MTpro 記事 2008年7月18日掲載

http://mtpro.medical-tribune.co.jp/mtpronews/0807/080712.html

救急医療告示や救急医療輪番の指定を取り下げたり,廃止したりする病院が増加していくなか,救急医療における状況の打開に向けた解決策がなかなか見えてこない。第58回日本病院学会(7月3~4日,山形市)のシンポジウム「救急医療崩壊と救急医療」では,そうした救急医療の現状について報告があった。医療崩壊の歯止めとなるべく期待されていた集約化については,地域性の考慮や,集約化を支えるバックアップ体制の整備,医師の集約化病院への移動による影響など,検討すべき課題も多いようだ。

救急医療告示や救急医療輪番の指定を取り下げたり,廃止したりする病院が増加していくなか,救急医療における状況の打開に向けた解決策がなかなか見えてこない。第58回日本病院学会(7月3~4日,山形市)のシンポジウム「救急医療崩壊と救急医療」では,そうした救急医療の現状について報告があった。医療崩壊の歯止めとなるべく期待されていた集約化については,地域性の考慮や,集約化を支えるバックアップ体制の整備,医師の集約化病院への移動による影響など,検討すべき課題も多いようだ。

名古屋市:地域の病院が「ドミノ倒し」に

地域の中・小規模自治体病院の勤務医減少,産婦人科での受診中止,病院閉鎖,救急医療崩壊など,いわゆる医療崩壊の打開策として,“集約化”への期待の声が挙がることも多い。

一方で,既存の救命救急センターでは,地域医療崩壊の波が一挙に押し寄せ,負担が増しているという現状もある。

名古屋第二赤十字病院・病院長の石川清氏は,救命救急センターでも,医師不足などの影響で運営が非常に厳しい状況だと言う。

同院における年度推計によれば,1988年度の救急患者は2万人弱であったが,2004年度には4万5,000人を越え,現在に至っている。2004年度以降は同院も満床で患者をさらに受け入れる余地がないという。また,1997年度から2006年度までの病床利用率は95%程度で推移しているが,患者の平均在院日数は,1997年度の19.4日から2006年度は13.6日に短縮されており,事務手続きなどを含め,院内の業務が非常に煩雑化している。

同氏は,病院勤務医は

(1)キケン(紛争,訴訟の危険におびえ医師はいつも緊張)

(2)キツイ(多忙でゆとりのない労働環境)

(3)キオチ(仕事内容に比べ安い給料)

の3K状態にあると述べ,さらに医師のライフスタイルや価値観の変化などの影響から,特に若手医師の病院離れが進んでいるという。

また,こうしたことにより,ある病院の診療縮小・中止が,二次救急,救命救急センターにも及び,地域の中核病院が「ドミノ倒し」になる危険性を指摘。

実際,同氏の勤務病院がある愛知県は,周辺病院でこうしたドミノ倒しがすでに起きているという。同氏は,地図上に,崩壊した病院を結んだ線を示し,これを「救急医療崩壊前線」と名づけた。また,残された地域に対しても包囲網が迫っているとし,注意を喚起した。

小児救急医療:集約化病院の厳しい経営状況

―医療崩壊阻止に貢献している施設を守る方策が必要

また,各自治体では,救急,産婦人科,小児科などの集約化病院を次々と設置している。そうした集約化によって,地域の医療崩壊にどの程度の改善効果があるのだろうか。

順天堂大学浦安病院救急診療科・臨床教授の山田至康氏によると,兵庫県では,いわゆる小児救急のコンビニ受診などの問題があり,2003年まで小児救急患者は増加が続いていたという。大阪府豊能医療圏では,約5万7,000人の小児救急患者を受診していたが(うち,市中病院約5万人,豊能医療圏4市の休日急病診療所約7,800人),

(1)2004年に豊能広域こども急病センターが設立された

(2)親などへの教育が行われた

―などにより,2007年には小児救急患者が4万9,000人まで減少(うち市中病院約7,000人,豊能広域こども急病センター約3万5,000人,4市の休日急病診療所約6,600人)した。

ただし,豊能広域こども急病センターでは,2006年度診療報酬改定において,地域連携加算,乳幼児深夜加算など,若干の改善もあったものの,厳しい経営状況が続いており,救急医療と経営の両立が成り立ちづらい問題が指摘された。

同氏は,次に全国の小児科医師数の年次推移を示し,開業小児科医は増加しているものの,小児科勤務医が減少していることを報告した。

特に,一般病院では,10床未満の小規模な小児科が多く,小児科勤務医が2人以下の病院が49%を占めることを指摘。こうした病院では,疲弊の極致のなかで小児救急に取り組んでいるなど,マンパワーの問題があるという。

同氏は,また順天堂大学浦安病院における小児三次救急における患者の疾患の内訳を紹介。小児救急においては内因的疾患だけでなく,外傷や中毒なども含まれると指摘した(図1)。小児科医にとっては,骨折整復や,開胸心マッサージ,心嚢穿刺,頭蓋内圧(ICP)モニターなどの外傷に関する処置やモニタリングが困難であったが,「従来の“小児科救急”から成人救急と同様,総合的に治療ができる“小児救急”への転換が必要だ」と述べる。

同氏は,ここで,上記の点を踏まえ日本小児救急医学会が作成した小児救急の教育・研修カリキュラムを紹介(図2)。さらに,今後の課題として「小児救急の専門医制度が必要だ」と述べた。

厚生連病院:集約化病院に医師が移動

―医師会急患センターの協力や輪番制度に効果

白河厚生総合病院(福島県)院長の前原和平氏は,こうした救急医療の集約化について,全国厚生農業協同組合連合会(厚生連)病院120施設に対し,アンケートを行った。

なお,厚生連病院のうち,約5割が人口5万人未満の市町村に立地し,約2割では市町村唯一の病院である。

アンケートの結果,2002~07年にかけ,厚生連病院全体での医師数に増減はほとんどなかったものの,医師数,病床数の多い病院に医師が移動している傾向があった。

医療圏における集約化については,

(1)自院が集約化22%

(2)自院は非集約化(他施設が集約化)41%

(3)医療圏に集約化なしとした病院37%―という回答だった。

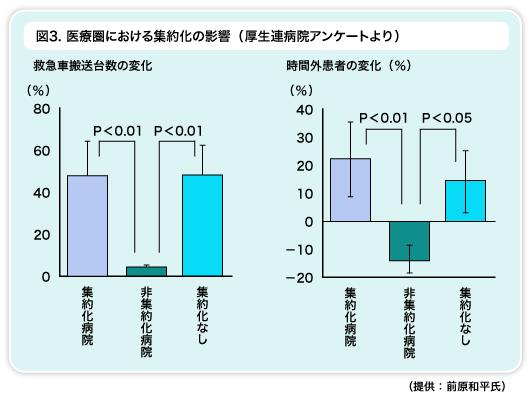

また,医療圏における集約化の影響として,救急車の搬送台数は,集約化地域では集約化病院で50%増加した。しかし,医師数が減少した非集約化病院でも,救急車の搬送台数はわずかに増加していた。集約化なしとした病院では約50%の増加があった。

時間外患者の変化については,集約化病院で約20%の増加があったが,非集約化病院では約15%の減少が認められた。集約化なしとした病院では約15%の増加があった(図3)。

また,医療圏内における医療資源は,減少したと回答した病院が半数を占め,そのうち半数では,自院でも医療資源が減少したという。

周辺病院の縮小・閉鎖による患者増については,32%の病院が「ある」と回答した。68%の病院では,「ない」と回答したが,同氏は,その背景として「医師会急患センターなどの医師会との連携や,救急の輪番制が背水の陣として機能していることも一因だ」と報告した。

横浜市:輪番当番でない日にも

多数の病院が救急患者に対応

―救急搬送のなかに多数の軽症患者

済生会神奈川県病院・病院長の吉井宏氏は,まず,日本病院会が行ったアンケートについて紹介。医療従事者の都市集中偏在を懸念する声もあるが,アンケートによれば,人口10万当たりの医師数と看護師数は,全国平均はそれぞれ220人,1,016人であるが,横浜市では195人(全国平均比89%),598人(同59%)と,むしろ医療従事者の対人口比が全国平均より少ないことが示された。

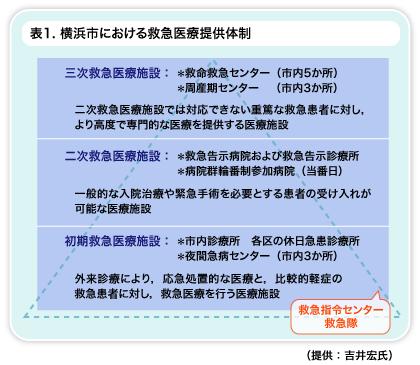

2008年1月時点で人口360万人を擁する横浜市では,人口に比例した多数の救急患者に応対するべく,初期,二次,三次と患者の症状や可能な治療に応じて救急医療施設を分ける階層型の診療システムを導入している(表1)。

同氏は,次に横浜市病院協会のアンケートをもとに推計した,2007年度の横浜市救急実態調査について報告した。

それによると,横浜市の2007年度の年間搬送患者数約14万人のうち,軽症が59%を占め,救急搬送の取り扱いに占める軽症患者の率が高いことが示された。また,時間外診療における患者の重症度では,初期,二次,三次救急医療施設ともに軽症者の比率が高く,同氏は「本来必要である救急患者の診療を圧迫している」と言う。

休日昼間を除く,時間外取り扱い患者の1日当たりの総数は1,094人と推計され,夜間急病センター14%,二次輪番病院群(当番日)8%,三次救急医療施設12%,救急基幹病院等23%が診ており,残りの43%は当番日以外の二次輪番病院などが診療していることが推定される(表2)。

また,1日当たりの時間外救急取り扱い患者数を,横浜市病院協会アンケートのものから,二次輪番当番施設と三次救急医療施設での救急取り扱い実績数を引くと,救急取り扱い患者の78%が二次輪番当番施設と三次救急医療施設以外で受診されていることになり,同氏は「こうした病院に対しても運営,経営面でサポートする必要がある」と述べた。

さらに,時間外の来院患者,あるいは救急車の受け入れでは,病床数200床以下の中小病院が30%程度を占めていることを示し,「今後は救急センターや基幹病院,大規模病院のみでなく,ネットワーク型の救急医療システムの構築が望まれる」とした。

横浜市では2005年度から救急医療検討委員会を立ち上げ,市,医師会,病院協会と連携し,救急医療体制の維持と充実を図っており,周産期,小児,心疾患,脳血管障害の各領域別救急体制についても検討中だ。

コメント