(関連目次)→今月の産婦人科医報..。*♡

勤務医の労働条件~産婦人科医の立場から~

日本産婦人科医会報 勤務医ニュースH19年4月1日号(p6-8)

越谷市立病院 依田綾子 山本勉

【はじめに】

ここ数年、相次ぐ全国の中核病院からの産婦人科医とくに産科医の立ち去りは、「分娩する場所がない」、「産科医療崩壊」という少子化対策の根幹を揺るがす社会問題となっている。とくに地域の基幹病院においては、ひとりの医師が産科医と婦人科医を兼ねていることから、産婦人科医の減少は結果的に手術を中心とする婦人科診療も止めせざるを得ない状況となる。この背景には、従来から持続する過重な労働量、労働量に見合わない給与体系、女性医師の増加、医事紛争の頻発、医学生のマインドの変化、更には現役産婦人科医の高齢化、新医師研修制度等々が要因として挙げられる。そこで、今、如何に産婦人科医師の精神的、肉体的負担軽減し、患者の二一ズに応える医療を継続的に提供するべく抜本的な改革を行うかが喫緊の課題である。

【産婦人科医師の減少】

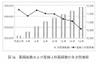

ここで産婦人科医師減少に関連する具体的な数値について、述べることとする。平成2年から平成16年の14年間に総医師数は緩やかながらも増加傾向にあるのに対し産婦人科医師数は約10.1%の減少を示しているが、この2年間だけでも4.3%減少している(図Ia)。

ここで産婦人科医師減少に関連する具体的な数値について、述べることとする。平成2年から平成16年の14年間に総医師数は緩やかながらも増加傾向にあるのに対し産婦人科医師数は約10.1%の減少を示しているが、この2年間だけでも4.3%減少している(図Ia)。

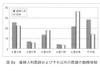

そのなかで特徴的なことは性別分布と年齢構成である。性別分布については、女性産婦人科医師の増加、とくに20歳代の女性医師の増加が顕著で、この年代では甥性医師数を上回っている(図Ib)。

そのなかで特徴的なことは性別分布と年齢構成である。性別分布については、女性産婦人科医師の増加、とくに20歳代の女性医師の増加が顕著で、この年代では甥性医師数を上回っている(図Ib)。

日本産科婦人科学会会員に占める女性会員は近年急増し、新規会員の3分の2を超える状況になっている。学会員で女性会員の占める割合は35歳以下57%、40歳以下で49%に達している。

また、医師の年齢構成について、厚労省発表の平成16年度における全国の病院勤務医師の平均年齢は42.1歳、診療所医師の平均年齢は58・0歳であるが、産婦人科医師についてみると、前者は49.6歳、後者は64.0歳で、他科と比較して最も高齢である。埼玉県においても病院・診療所両者を含めた医師の平均年齢は48.5歳であるが、産婦人科に限ると51.8歳で、高齢化が最も進んだ科と見なすことができる。以上、わが国の出生の47%は診療所で管理されていることから、診療所医師の高齢化は、時を待たず診療所における分娩取り扱いの急速な減少をもたらすことは明らかである。

次に診療内容からみた産婦人科、とくに産科医療は常に24時間体制が組まれ、宿直時の業務が他科に比較して恒常的に多忙である。即ち産科の特殊性として昼夜を分かたず分娩があり、また、基幹病院においては母体救急搬送が多く、帝王切開分娩、子宮外妊娠手術等の緊急を要する処置に追われ、肉体的精神的疲労が多大である。とくに妊娠、育児中の女性医師にあっても、産婦人科医師不足から独身医師とほぼ同等の業務を余儀なくされることが多い。従って産婦人科を志す女性医師は増加する一方で、結婚、出産を機に周産期医療を担う大学病院、地域の基幹病院等から職を離れ家庭に入る、あるいは限られた曜日、限られた時問だけのパート医師として勤務せざるを得ない場合が多い。何れにせよ、妊娠・分娩・子育てを行う時期の女性医師が抱えている諸問題の解決がなされていない現状では、女性医師に対し男性医師と同様の勤務体制を要求すること白体、全く非現実的である。産婦人科を志す医師が極端に減少し女性医師の占める割合が増加するなかで、働き盛りの中堅医師は過重労働で燃え尽きて辞め、一方、高齢化した産婦人科開業医師が廃業しつつある現在、過酷な労働実態等、産婦人科医療の構造的欠陥を早急に改善する方策を考え、即実行がなされなければ、わが国の産婦人科医擦供給体制は壊滅的な方向に進むことは明らかである。

【勤務実態】

昨年(2005年)、埼玉県医師会が県内の勤務医を対象に「勤務医現状アンケート調査」を行った。全科医師総数1084名のうち産婦人科医師75名から回答を得た。

昨年(2005年)、埼玉県医師会が県内の勤務医を対象に「勤務医現状アンケート調査」を行った。全科医師総数1084名のうち産婦人科医師75名から回答を得た。

勤務実態に関る調査内容は、

①実労働時問、②週休、③当直回数、④緊急呼び出し回数

であった。結果、産婦人科医師はすべての調査において他科に比較して厳しい労働条件下に置かれていることが判明した(図Ⅱa~d)。

であった。結果、産婦人科医師はすべての調査において他科に比較して厳しい労働条件下に置かれていることが判明した(図Ⅱa~d)。

先ず①実働時間に関して、週64時問以上は他科に比較して産婦人科が圧倒的に多く、とくに産婦人科医全体の19%は実労働時問が99時間以上であった。 ②週休については4週4休、即ち土曜日が通常の勤務である割合が25%で他科に比較して多く、逆に週休二日制である4週8休制が他科は36%、産婦人科は21%に過ぎなかった。③当直回数は月に5回以上と答えた産婦人科医師が46%、他科は18%に止まっている。④緊急呼び出し回数(オンコール体制)は全ての回数で産婦人科が上回っており、月5回以上が11%であった。

②週休については4週4休、即ち土曜日が通常の勤務である割合が25%で他科に比較して多く、逆に週休二日制である4週8休制が他科は36%、産婦人科は21%に過ぎなかった。③当直回数は月に5回以上と答えた産婦人科医師が46%、他科は18%に止まっている。④緊急呼び出し回数(オンコール体制)は全ての回数で産婦人科が上回っており、月5回以上が11%であった。

以上から、埼玉県においても産婦人科医は他科の医師に比較して労働が過酷であり、且つ時問外労働が極めて多く、医師白身のQOLを保つことができないことが明らかとなった。実際、自分自身の経験からすると医師になって3,4年目の時期は医局からの給与は限られていたため(当時は当直費を含めて月収15万円程度であった)、休日をいわゆるアルバイトの当直に当てざるを得なかった。結果的に自分含め、同世代の医局員の大半は月に10~15回の当直を行い、翌日は平常勤務を行っていた。また、産婦人科にかかわらず外科系の科では当直医師のほかにオンコール体制を整えている場合が殆どであるが、常勤医師が少なく、当直医師を大学医局などの外勤医師に依頼しているような施設では、常勤医師はほぼ連日オンコールの状態ということも稀ではない。

【周産期医療の集約化】

産婦人科医師の減少、それに伴う分娩可能な施設の減少により分娩を行う医療施設への妊産婦の集中が既に始まっている。分娩の集中化により、母子に危険を伴う妊娠・出産の数も増加することが予測されるが、緊急事態発生時に総合母子周産期医療センターや地域周産期医療センター等が地域に整備されていないために、あるいは満床のために母体搬送が困難なことが多々ある。実際、昨年8月に奈良県において分娩中に意識を失った妊婦が18もの医療施設への搬送を断られたあげくに死亡した事例がある。

産婦人科医師の減少、それに伴う分娩可能な施設の減少により分娩を行う医療施設への妊産婦の集中が既に始まっている。分娩の集中化により、母子に危険を伴う妊娠・出産の数も増加することが予測されるが、緊急事態発生時に総合母子周産期医療センターや地域周産期医療センター等が地域に整備されていないために、あるいは満床のために母体搬送が困難なことが多々ある。実際、昨年8月に奈良県において分娩中に意識を失った妊婦が18もの医療施設への搬送を断られたあげくに死亡した事例がある。

昨年4月、日本産婦人科医会・日本産科婦人科学会が今後の周産期医療の体制を検討すべく、以下の案(図Ⅲ)を提示した。

人口30万~100万人をめどに設定した産科診療圏毎に、24時間救急に対応する中核病院を整備する(産科医数は10人以上を目指す)。

出産を扱う全施設で診療実績などを公表する。出産を扱う全施設で、急変時に30分以内に帝王切開が行える体制が原則として整備されている。

しかし、先ずこのような体制を整えるに当たり、現時点で産婦人科医不足の施設が多いなかで集約化により更なる産婦人科医過疎地が生ずる可能性が十分に予測される。診療形態について、分娩を取り扱わない施設は妊婦健診を行わないようにすべきか否か?分娩を取り扱う施設は原則的にオープンシステムないしセミオープンシステムを導入するべきかP等々の問題が議論されなければならないであろう。現実問題として日本では前述の様に分娩の約47%は個人の診療施設(地域分娩施設群)で行われており、これらすべての分娩を中核的病院で行うことは物理的に不可能である。

周産期管理においては、予測不可能な事態を招くことも必ずしも少なくないが、ある程度ハイリスク妊婦やハイリスク分娩を事前にスクリーニングすることは可能である。医療施設で“何かが起こったので"ではなく極力“何かが起

こる前に"高次医療施設への搬送ができる体制、すなわち地域医療施設と高次医療施設の密なる連携が極めて大切になってくる。一方、周産期医療に欠かせないのが小児科医、麻酔科医との連携で、これが最も重要であることは云うまでもない。即ち産婦人科医の集約化を考える時点で同時に新生児・未熟児専門のスタノフ、小児科・麻酔科のスタッフとの連携を視野に綿密な計画がなされなければ国民が納得し、安全に医療を提供することは不可能である。

【無過失保障制度】

医療関連訴訟は、一般の民事訴訟を上回るぺ一スで増加している。地方裁判所における民事訴訟件数は1996年と比較し、2004年は1.33倍増加しているが、医療関連訴訟についてみると1.93倍と約2倍増加している。2005年の医療関連訴訟件数は999件で、診療科目別にみると内科が265件、外科が257件と上位を占める。一方、産婦人科や小児科はそれぞれ118件、30件と一一見多くはないが、2004年の件数を医師1,000人当たりで比較すると、産婦人科は11.8件と内科の3.7件、外科の9.8件を逢かに上回っており、産婦人科が訴訟に発展するリスクが高いことが窺える。

こうした背景もあり、日本医師会、日本産婦人科医会などが分娩時に障害を持つ児が生まれた場合、医師の過失がなくても患者に保証金を支払う無過失補償制度創設を政府、自民党に強く要望した。これに対して、自民党政務調査会社会保障制度調査会「医事紛争処理のあり方検討委員会」が現在この問題を検討している段階であるが、現時点での補償の対象は通常の分娩で脳性麻痺になり、障害1~2級と診断された児のみであり、先天性の障害や未熟児は対象外となる見込みである。即ち医療側に過失がなくても出産時の予期できないトラブルにより新生児に脳性麻痒が残ったケースに絞って本制度が検討されており、運営機構(仮称)を新設し、医療機関が機構を通じて民問の保険に任意で加入、障害児が生まれた場合は機構が審査し、給付対象の場合は1件数千万円を補償し、また原因分析を行って情報公開することが検討されている。

【おわりに】

産婦人科医の激務、医療訴訟の増加により産掃人科医を志す若手医師が減少傾向にあるのは事実である。一方、中堅産婦人科医師がバーンアウトし、次々に医療現場を離れている現況も極めて重大である。白分が入局した当時(新臨床研修制度以前)の医学生は、臨床現場を実際に知る以前に、純粋に興味および志をもって入局する場合が多かった様に思う。実際の臨床は忙しいながらも女性医師としてやりがいのある職業のように思え、現時点でも産婦人科を志望したことに悔いはない。しかし、この数年来、入局希望者が減少し、中堅医師が立ち去り、また、女性医師においては出産、育児を期に現場を離れていく状況を目の当たりにし、産婦人科の将来について不安を感じるようになってきたことも偽らざる事実である。最後に産婦人科が将来的に少しでも夢と希望が満ち溢れる科となるように、そして産婦人科の崩壊を少しでも食い止めるために、いくつかの方策を挙げてみたい。

医学生には、産婦人科医療が女性を生涯にわたって、トータルにケアする学問であることを強調し、周産期学、生殖内分泌、腫瘍それぞれが極めて興味ある分野であること機会ある毎に強調する。

臨床研修医には、妊婦診察、分娩経過観察・介助を行わせ、手術等も実際に参加させ、産婦人科の本来の楽しさ・やりがいを経験させる。

医療体制の集約化で効率的な勤務体制を整える。医療、とくに周産期医療は社会生活上、必須のインフラであることを社会に強力にPRし、現場で働く産婦人科医師の士気を鼓舞する。出生率の低下は、医療の質の向上から云えば必ずしも医療需要の減少とは云えず、医学の進歩により、むしろ先進的医療需要は増加することは必須でることを強調する。・増加する女性医師を活用するために女性医師が働きやすい環境を整え、勤務体制の見直し、とくにフレックスタイム制、仕事を多人数でシェアーできる体制等を整える。

産科医療は白費診療であるから、医療の質を確保するために診療費を値上げして、医師を実質的に優遇した給与改定を行う。

・周産期医療の特質上、予期せぬ事故の発生は避け得ないことを社会に対し説明をし、理解を求め、周産期医療従事者への風当たりを極力減らす。医師法21条(異状死体の届け出義務)の取り扱いの早急

な改善を要求する。

・臨床研修病院にあっては指導に指導手当を支給する。

コメント